공공 물리치료 인프라 구축이 지역사회 보건 효과 비용에 미치는 영향 : 수도권과 지방 도시의 비교

© 2025 by the Korean Physical Therapy Science

Abstract

The objective of this study is to compare the economic efficiency of public physiotherapy infrastructure in metropolitan versus non-metropolitan cities. In light of an aging population and the increasing incidence of musculoskeletal disorders, public physiotherapy is critical for health equity, yet its economic efficiency has been a subject of limited quantitative research using a Cost-Benefit Analysis (CBA) approach.

Cost-Benefit Analysis (CBA)

This study utilized regional medical utilization data from the National Health Insurance Corporation (2023) to conduct a Cost-Benefit Analysis (CBA). We analyzed costs associated with musculoskeletal treatments and calculated Benefit-Cost Ratios (BCRs) to assess the economic efficiency of general medical institutions and public physiotherapy centers in the metropolitan area and all non-metropolitan regions of South Korea.

General institutions showed high economic viability (Metropolitan BCR=1.915, Non-metropolitan BCR=1.63), whereas public centers currently do not (Metropolitan BCR=0.77, Non-metropolitan BCR=0.48). However, sensitivity analysis showed that a 25% increase in benefits could make public centers economically viable (BCR > 1).

These results suggest that public physiotherapy services, especially in non-metropolitan areas, currently have limited economic value. However, their cost-effectiveness could be substantially improved with strategic investment and policy reform, underscoring the importance of strengthening these services to ensure equitable healthcare access across regions.

Keywords:

Community health services, Cost benefit analysis, Physical therapy department hospitalⅠ. 서 론

현대 사회에서 고령화와 만성질환의 증가는 국민 건강에 대한 위협뿐만 아니라, 사회경제적 부담의 주요 원인으로 대두되고 있다(라규원 등 2024; 질병관리청, 2024). 특히, 근골격계 질환은 우리나라 전체 진료비의 약 11%에 달할 정도로 높은 의료비 지출을 유발하고 있으며, 이들 질환의 치료와 관리는 물리치료 중심의 보건의료 서비스가 중추적인 역할을 수행한다(건강보험심사평가원, 2020). 그럼에도 불구하고 국내의 물리치료 서비스는 대부분 민간 병원 중심으로 구성되어 있으며, 의료 접근성의 지역 간 격차는 여전히 해소되지 않은 상태다(Hyun과 Jung, 2024). 이러한 상황에서 공공 물리치료 서비스의 확대는 의료 형평성을 제고하고 지역사회 건강을 향상시키기 위한 실질적 대안으로 주목받고 있다(Yi와 Park, 2018).

'공공 물리치료'란 아직 제도적으로 명확히 정립된 개념은 아니나, 본 연구에서는 공공 의료기관에서 제공하는 물리치료 서비스를 의미한다. 이러한 공공 의료기관은 「공공보건의료에 관한 법률」 제2조에 의거하여 국가 또는 지방자치단체에 의해 설립되며, 보건소, 보건지소, 지역의료원 등을 포함한다(법제처 국가법령정보센터, 2022). 이들 기관은 민간 병원보다 상대적으로 저렴한 비용으로 의료 서비스를 제공하며, 특히 의료취약계층에게는 필수적인 의료 안전망으로 기능한다(Bae, 2024).

그러나 실상은 기대와 다르다. 국내 전체 물리치료사 수는 약 50,000명에 달하지만(국가통계포털(KOSIS), 2024), 그중 공공 의료기관에서 활동하는 인력은 2000명 아래로 5% 미만에 불과하다(국가통계포털(KOSIS), 2022) 또한 수도권 지역의 경우 전체 요양기관 수 대비 공공 물리치료 기관이 차지하는 비율은 2% 수준으로, 비수도권의 14%와 비교해 매우 열악한 수준이다(Table 1). 이처럼 수도권과 비수도권 간의 인프라 불균형은 단순한 병원 수를 넘어 물리치료 인력, 장비, 수가 체계 전반에서 광범위하게 나타나고 있으며, 이는 지역 주민의 의료 이용률과 건강 결과에도 부정적인 영향을 미친다(Lee, 2005).

기존 연구에서는 공공 물리치료 서비스가 개인의 삶의 질 향상뿐만 아니라, 보건지표 개선에도 유의미한 효과가 있다는 점을 반복적으로 강조해왔다(Song 등, 2018). Song 등(2018)은 노인복지관에서의 물리치료 서비스 제공이 이용자의 만족도, 심리적 안정성, 신체 기능 유지에 긍정적인 영향을 준다고 밝혔다. Kim 과 Kim (2021)은 방문 재활을 통해 어깨 안정화 운동을 제공한 결과, 근력과 자세 정렬 뿐만 아니라 심리적으로 자기효능감에서 유의미한 향상을 보고하였다. 특히 지역사회 중심의 재활 서비스는 일반 병의원과 달리 예방 중심의 접근이 가능하다는 점에서, 고령화 시대에 더욱 중요한 역할을 수행할 수 있다(이강숙 등, 2011).

하지만 공공 물리치료가 실제로 경제적 효과를 창출하고 있는지에 대한 분석은 여전히 미비하다(조남권과 서원식, 2014). 대부분의 연구가 질적 만족도 조사나 제도적 개선 방향에 머물러 있고(오영호, 2013), 실제 비용 편익 분석(BCR, Benefit-Cost Ratio) 을 통해 공공 물리치료의 효율성을 계량적으로 평가한 연구는 거의 없다. 이는 정책 수립의 근거로 활용되기에는 한계가 있으며, 공공 서비스의 확충을 위한 재정 투입에 대한 논리를 충분히 뒷받침하지 못한다.

또한, 기존 비용 분석에서도 지역 간 교통 접근성 차이나 병원 방문 소요 시간 등 간접비용 요소가 개선이 필요하다(Kim와 Won, 2022). 국토교통부의 「2020 국토모니터링 보고서」에 따르면, 서울의 종합병원 평균 접근 거리는 약 2.85km로 전국 최단 거리이나, 경남이나 강원 일부 지역은 평균 30km 이상으로 10배 이상의 차이를 보인다(국토 교통부, 2021). 이에 따라 환자의 왕복 소요 시간 및 교통비는 지역 간 격차가 있으며, 이는 물리치료처럼 반복적인 방문이 필요한 서비스에서는 더 중요한 문제로 작용한다(Hyun과 Jung, 2024).

정책적으로도 공공 물리치료 인프라 확대에 대한 필요성이 점차 커지고 있다. 보건복지부는 2019년부터 커뮤니티 케어 정책을 통해 지역 중심의 통합 돌봄 서비스를 추진하고 있으며(Lee 등, 2020), 물리치료는 이 체계 내에서 예방적 기능과 기능회복 지원의 핵심 역할을 담당할 수 있다(Sherrington 등, 2020; Veerbeek 등, 2014; 고관혁과 김병조, 2024). 하지만 현재 공공 물리치료 수가는 일반 병원보다 10분의 1 수준에 머무르고 있어(Table 4, Table 5), 질 높은 서비스 제공과 전문 인력 확보에 어려움을 겪고 있다(오영호 등, 2007). 이로 인해 결과적으로 낮은 경제적 타당성으로 이어지며(Lee 등, 2024), 정책적 투자 가치에 대한 의문을 불러일으키는 악순환에 빠져 있다 할 수 있다.

따라서 본 연구는 공공 물리치료 인프라가 지역사회 보건에 미치고 있는 경제적 효과를 보다 정량적으로 검토하고자 한다. 특히 수도권과 비수도권의 비교 분석을 통해, 지역 공공물리치료 인프라 수준에 따른 BCR 차이를 도출하여 공공 물리치료가 지역사회에 가지고 있는 경제적 타당성을 파악해 정책적 개선 방향을 실증적으로 제시하는 데에 목적이 있다. 또한, 민감도 분석을 통해 비용 또는 편익 변화에 따라 경제적 효율성이 어떻게 달라지는지를 모델링 함으로써, 공공 물리치료 정책의 확장 가능성을 검토하고자 한다. 이는 향후 정부의 건강 보험 재정 운용과 커뮤니티 케어 정책 설계에 중요한 참고자료가 될 것이다.

Ⅱ. 연구방법

1. 연구 자료

본 연구는 국민건강보험공단에서 제공하는 지역별 의료 이용통계(2023년)와 국가통계포털(KOSIS) 시도별 공공 의료기관 인력 현황, 국가통계포털(KOSIS) 시군구별 의료인력 현황을 바탕으로, 수도권과 지방 도시 간의 공공 물리치료 인프라가 지역사회 보건에 미치는 효과 비용의 영향을 비교 분석하고자 한다.

수도권: 서울특별시, 경기도, 인천광역시

비수도권: 강원 대전, 세종, 충북, 충남 광주, 전북, 전남, 제주, 부산, 대구, 울산, 경북, 경남 지역

본 연구에서는 위와 같이 대상 지역을 포함한 자료들을 수집했으며, 수도권과 비수도권으로 구분하고 공공 물리치료 인프라 수준, 의료 지출 수준, 의료 효과 비용 등의 차이를 고려할 것이다.

국민건강보험공단에서 제공하는 지역별 의료 이용 통계는 시·군·구 단위까지 세분화되어 있어, 특정 지역의 의료 이용 행태를 정밀하게 파악할 수 있어서, 행정구역별 비교나 지역 보건 정책 영향 평가도 가능한 자료로 구성되어 있다. 그 내용은 진료비, 진료 건수, 내원일 수, 1인당 진료비, 의료인력, 의료 장비 등 다양한 지표를 포함하고 질병군(고혈압, 당뇨, 암 등)별, 연령대별, 성별 등으로 세분화 가능한 자료이다. 그래서 동일 질병군에 대해 지역별 의료 이용률이나 진료비 차이를 비교해, 의료 접근성 격차 파악이 가능하고 연도별 자료를 제공해서 의료 이용 변화 추세를 관찰하는 것이 쉬워서 보건의료 정책 수립, 지역 의료계획 수립, 건강 형평성 연구, 보건소나 지자체의 지역 보건사업을 위한 기초 자료로 많이 사용되고 있다.

자료에 포함된 대상자들은 건강 보험을 납부하고 있는 전체 연령층을 포함하며, 건강 보험 가입자 중 지역 가입자 및 직장 가입자, 의료급여 수급자도 1종, 2종도 포함된 자료이다. 의료 이용통계는 환자의 거주지(주소지)를 기준 하여 집계되며 인구집단 특성을 반영하여 연령대, 성별, 지역 인구 구성에 따라 통계 수치가 달라서 비교에 편한 자료를 제공하고 있다.

2. 연구 방법

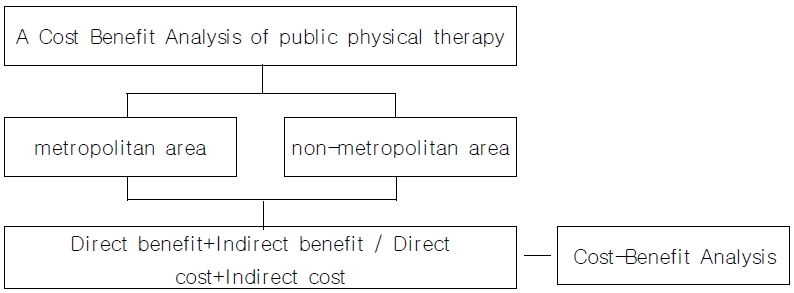

본 연구는 공공 물리치료 인프라 구축이 지역사회 보건 효과 비용에 어떠한 영향을 미치는지 투입된 비용과 그 결과 나타나는 편익을 2차 자료 분석을 통해 추정하는 비용-편익 분석이다. 본 연구의 분석 모형은 Figure 1과 같다.

의료 인프라와 관련된 기본 특성은 국가통계포털(KOSIS) 시도별 공공의료기관 인력 현황, 국가통계포털(KOSIS) 시군구별 의료인력 현황을 활용하였으며, 의료 비용은 국민건강보험공단에서 매년 발표하는 지역별 의료 이용 통계 진료 내역 중 근골격계통 및 결합조직의 질환(M00-M99) 청구 코드를 포함한 상병 항목을 분석하였고 지역별 의료 이용 건수, 진료비 총액 등 건강 보험 청구자료에서 상병 코드를 확인하여 물리치료 관련 행위 수가가 포함된 총 진료비를 주 자료로 구성하고 분석하였다. 신경계통의 질환(G00-G99) 청구 코드는 지역별 의료 이용 통계에서는 지역별로 구분된 자료를 제공하지 않아서 포함하지 않았다(Table 3).

경제성 평가의 대표적인 분석 방법으로는 비용효과 분석(Cost-Effectiveness Analysis, CEA)과 비용편익 분석(Cost-Benefit Analysis, CBA) 등이 있다(Lee 등, 2018). 이 중 비용편익 분석(Cost-Benefit Analysis, CBA) 은 효과를 화폐 단위로 바꾸어 평가하는 방법으로 건강 개선 지표뿐만 아니라 노동력 등 다른 간접 효과도 편익으로 계산할 수 있는 장점이 있다(노희찬 등, 2024). 효과라는 것이 질적 측면도 있기에 양적인 측면만 강조한다는 의견도 있지만, 이런 장점으로 비용편익분석은 보건 관련 경제성 평가에서 널리 사용된 대표적 경제성 평가 방법이며(Kim 과 Won, 2022; Oh, 2012; Kim, 2009), 본 연구에서도 비용편익 분석을 사용하고자 한다.

⑴ 비용

① 직접 비용

공공 물리치료 서비스의 효과 비용을 측정하기 위해, 근골격계통 및 결합조직의 질환(M00-M99) 청구 코드에 들어간 상병 항목에 직접 청구된 진료수가 중 본인 부담금을 물리치료와 관련된 직접비의 경제적 요소로 하였다(Kim 과 Won, 2022).

② 간접 비용

물리치료 서비스 제공에 따른 기회 비용인 방문 시간, 자원 소모를 고려하여 간접비로 책정하고 비용 분석을 하였다. 그 항목은 방문시간의 기회 비용, 교통비로 정하였다(김규용, 2013; Kim과 Won, 2022; Maetzel, 1997). 방문시간은 왕복에 걸리는 시간과 대기 시간을 60분으로 기준하여 2023년 최저 시급 9,620원의 비용으로 책정하고, 2010년 보건 복지부 발표 자료인 1인당 물리치료 방문건수 연 5.8회를 보수적인 기준으로 하여 연 기회 비용을 55,796원으로 책정하였다(김형수 등, 2010). 교통비를 책정할 때 Kim 과 Won(2022)은 현재의 유가를 산정하고 차로 이동하는 기준으로 환산하는 교통비를 방법을 제안하였는데 그 기준은 적절하지만 보통의 외래환자는 대중 교통을 이용하는 경우가 더 많다. 본 연구에서는 Kim 과 Won (2022)의 연구에서 내원 시 소요되는 왕복 소요시간을 통 25.7 km/60분으로 제안한 것에서 25.7 km의 거리를 대중 교통 요금으로 환산하여 사용할 것이다. 2023년 당시 요금은 1,500원이었으며 10km 기본 요금에 매 5km 마다 100원의 금액이 추가되는 것을 계산하여서 외래치료를 위한 교통비용은 3,200원으로 역시 연 5.8회 방문을 기준으로 18,560원으로 책정하였다. 비수도권의 경우 방문 시간 예측이 어려웠는데, 병원의 접근성이 국토교통부(2021)의 2020년 전국 시군구 응급의료시설 접근성 보고서에 의하면 천차만별이었으며, 수도권에 비해 4배에서 최대 10배의 거리에 병원이 있는 곳도 있어서, 평균 1.5배의 시간이 더 걸릴 것으로 여겨져 연 방문 시간 기회 비용을 83,694원으로 산출하였고 교통비도 최대거리 48km를 기준으로 1.5배의 가중치를 주어서 연 37,120원으로 책정하였다(국토교통부, 2021).

⑵ 편익

① 직접 편익

직접 편익은 얻는 건강 개선 효과나 경제적 이익을 말한다(노희찬 등, 2024). 효과는 여러 관점이 있지만, 질적 자료는 주관적이거나 추정치가 많다(김진현 등, 2010). 본 연구의 2차 자료에서 그러한 질적인 자료는 없지만, 진료수가라는 경제적 지표는 물리치료 진료로 인해 얻는 상응한 경제적 이익을 의미하며, 선행 연구에서도 그 점을 언급하고 활용한 바 있다(김진현 등, 2020; 신현철, 2012). 진료로 인해서 얻는 무형적, 유형적 이익을 진료수가로 환산하여 비용으로 내고 있기에 본 연구에서 진료수가에서 환자의 본인부담금을 제외한 공단 부담금을 물리치료의 직접 편익으로 하였다.

② 간접 편익

간접 비용은 내원하여 얻는 생산성손실 절감편익을 고려 하였다. 1회 방문을 간접 비용 시간과 동일한 60분으로 책정하고 2023년 최저 시급 9,620원을 적용하였는데, 5.8회의 방문이 치료 효과로 절반으로 줄어드는 것으로 가정하여서(김진현 등, 2010) 간접 편익을 27,898원으로 하였다.

통계분석은 지역 간 비교 수도권과 지방 도시 간의 물리치료 서비스 인프라 차이를 비교하기 위해 일반적 특성 등은 기술 통계 분석을 하였다. 수도권과 비수도권의 의료 인프라 비교를 위해서 두 지역의 일반 의료 기관과 공공 의료 기관의 인력, 기관수를 비교하기 위해서 회귀분석과 비모수 평균 비교 분석을 하였다. 그리고, 비용 편익 분석으로 본 연구 결과에서 공공 의료기관에 방문한 물리치료에 대한 직접비용과 방문 교통비를 간접비용으로 더하였고, 편익은 진료비 중 본인 부담금과 공공물리치료의 효과 비용 비율 (Benefit-Cost Ratio, BCR)로 산출하여 비교하였다. BCR = Σ Benefit(총 편익)/Σ Cost(총 비용), BCR>1 보다 클 때, 경제적 효과성이 있다고 판단한다. 그리고 민감도 분석으로 편익이 어떻게 변화하는지 분석을 하였다(Kim 과 Won, 2022; Oh, 2012; Kim, 2009).

Ⅲ. 연구결과

1. 연구 대상 기본 특성

자료에 포함된 인구는 건강 보험을 납부하고 있는 전체 연령층을 포함하며 성별 구분은 없었으며, 건강보험 가입자 중 지역가입자 및 직장가입자, 의료급여 수급자도 1종, 2종도 포함된 자료이다. 수도권의 전체 요양기관 수(병원 및 보건소, 의료원 포함)는 20,658개였으며, 이중 공공 물리치료 서비스를 제공해 줄 수 있는 보건소, 보건지소, 보건진료소, 의료원은 426개로 수도권 전체 요양기관수의 2%으며, 이는 비 수도권인 강원 대전, 세종, 충북, 충남 광주, 전북, 전남, 제주, 부산, 대구, 울산, 경북, 경남 지역이 21,167개의 요양기관 가운데 3,050개의 보건소, 보건지소, 보건진료소, 의료원을 갖추어 14%정도의 비율이었다(Table 1). 의료인들의 인적 구성을 살펴보면 수도권은 의사 61,972명, 간호사 125,849명, 물리치료사 22,826명으로 이들 인원의 총합은 210,647명이었으며, 각각 29%, 60%, 11%의 비율로 구성되어 있었다. 비 수도권의 경우는 의사 50,657명, 간호사 137,008명, 물리치료사 24,854명으로 이들 인원의 총합은 212,519명이었으며 비율도 24%, 64%, 12% 로 구성되어 수도권과 비 수도권이 서로 비슷한 규모를 형성하고 있었지만, 수도권은 서울, 인천, 경기의 3군데 지역임에도 나머지 14개 지역과 비슷하여 인력과 시설의 수도권 쏠림 현상을 지표로 나타내고 있었다(Table 2). 건강 보험료 부과액의 규모는 수도권이 47조, 비 수도권이 34조 규모로 58%와 42% 비율로 수도권의 보험료 부과액이 13조 정도 많았다(Table 3).

아래의 데이터는 KOSIS에서 확인가능한 공공의료기관수를 수도권과 비수도권, 물리치료사수의 통계이다(Table 4). 수도권과 비수도권의 경우 2015년에서 2023년까지 공공의료기관수의 증가가 뚜렷해 보이지 않는데 기관당 인원수는 2배에 가까워서 2015년부터 꾸준히 증가한 물리치료사의 수(42.129명)가 잘 배분되었다면 수도권과 비수도권 모두 증가하는 경향을 유의하게 보일 것이다. 이것을 회귀분석을 통해 확인해 보았다.

Table 4. Number of Public Healthcare Institutions and Physical Therapists의 데이터를 사용하여 수도권의 공공의료기관 수는 2015년부터 2023년까지 통계적으로 유의하게 증가하고 있으며(p<0.05) 전체 물리치료사 수가 늘어나는 만큼 같이 유의하게 늘어나고 있다. 이는 시간에 따라 물리치료사가 공급되면서 그에 따라 공공의료기관도 그 인프라를 늘릴 수 있도록 영향을 준 것으로 해석할 수 있다(p<0.05). 그러나, 비수도권의 공공의료기관수와 물리치료사는 통계적으로 유의하게 늘어나지 않았다(p<0.05) (Table 5).

2. 일반 의료기관 방문 시 비용 분석

(1) 직접비용

수도권의 일반 의료 기관 진료비 1인당 연 총액 평균은 520,400원/건 중 공단에서 지원하는 국민건강보험부담금 1인당 연평균은 381,200원이며 본인부담금 139,200원이었다. 수도권 외의 강원, 대전, 세종, 충북, 충남, 광주 전북, 전남, 제주, 부산, 대구, 울산, 경북, 경남의 지역들은 일반 의료 기관 진료비 연 총액 평균은 558,800원/건 중 공단에서 지원하는 국민건강보험부담금 평균은 연 411,400원이며 본인부담금 연 147,400원/건을 기준으로 하였다.

(2) 간접비용

간접 비용의 책정은 선행 연구에서 교통비와 시간비용 등을 간접비용으로 제안했고(Maetzel, 1997) 또 다른 연구에서도 방문 교통비를 간접비용으로 활용하여서(김형수 등, 2010) 가장 최근 연구인 Kim 과 Won (2022)도 위 연구들을 언급하며 교통비를 계산하여 본 연구에서도 교통비와 환자가 사용한 시간의 기회비용을 간접비용으로 책정하였다.

① 방문 시간의 기회비용

방문한 시간을 기회비용으로 책정하기 위해서 사용한 자료와 같은 시간대의 2023년 최저임금 시급 9,620원을 기준으로 하였다. 수도권의 경우 선행 연구로 병원에 내원하는 환자들과 방문 물리 치료에 대한 연구를 보고한 Kim 과 Won (2022) 이 산출한 것처럼 왕복에 걸리는 시간과 대기 시간을 60분으로 기준하여 9,620원의 비용으로 책정하고, 2010년 보건 복지부 발표 자료인 1인당 물리치료 방문건수 연 5.8회를 보수적인 기준으로 하여 연 기회 비용을 55,796원으로 책정하였다(김형수 등, 2010). 비수도권의 경우 방문 시간 예측이 어려웠는데, 병원의 접근성이 국토교통부(2021) 보고에 의하면 천차만별이었으며, 수도권에 비해 4배에서 최대 10배의 거리에 병원이 있는 곳도 있어서, 평균 1.5배의 시간이 더 걸릴 것으로 여겨져 연 방문 시간 기회 비용을 83,694원으로 산출하였다.

② 의료기관 방문을 위한 교통비

교통비를 책정할 때 Kim 과 Won (2022)은 현재의 유가를 산정하고 차로 이동하는 기준으로 환산하는 교통비를 방법을 제안하였는데 그 기준은 적절하지만 보통의 외래환자는 대중 교통을 이용하는 경우가 더 많다. 본 연구에서는 Kim 과 Won (2022)의 연구에서 내원 시 소요되는 왕복 소요시간을 통 25.7 km/60분으로 제안한 것에서 25.7 km의 거리를 대중 교통 요금으로 환산하여 사용할 것이다. 2023년 당시 요금은 1,500원이었으며 10km 기본 요금에 매 5km 마다 100원의 금액이 추가되는 것을 계산하여서 외래치료를 위한 교통비용은 3,200원으로 역시 연 5.8회 방문을 기준으로 18,560원으로 책정하였다.

(1) 수도권 환자의 편익

수도권의 경우 직접적인 효과 비용 의료기관 내원을 위한 교통비 18,560원 환자의 의료기관 내원에 따른 시간의 기회비용 55,796원, 본인부담금 139,200원을 포함한 총합인 213,556원이라는 비용은 국민건강보험공단에서 제공하여 얻는 방문 환자가 얻는 이득의 환산인 급여비용 평균 연 381,200원과 내원하는 횟수가 줄어들어서 얻을 간접 편익인 27,898원의 합인 409,098보다 작다. 이것은 수도권 환자가 근골격계통 질환을 위해 일반 병원을 방문하면 직접 편익이 있다는 것으로 BCR 값은 1.915 이었고, 근골격계통 및 결합조직의 질환 물리치료를 받는 경제적 효과가 있다고 해석할 수 있다(Table 4).

(2) 비수도권 환자의 편익

비수도권의 경우 직접적인 효과 비용 의료기관 내원을 위한 교통비 37,120원 환자의 의료기관 내원에 따른 시간의 기회비용 83,694원, 과 본인부담금 147,400원을 포함한 총 합인 268,214원이라는 비용은 국민건강보험공단에서 부담하여 얻는 방문 환자가 얻는 이득인 평균 연 411,400원과 27,898원의 합인 439,298원 보다 작다. 이것은 비 수도권 환자 역시도 비용 편익이 있다는 것으로 BCR 값은 1.63 이였으며, 근골격계통 및 결합조직의 질환 물리치료를 받는 경제적 효과가 있다고 해석할 수 있다(Table 7).

3. 공공 물리치료 기관 방문 시 비용 분석

(1) 직접비용

공공 물리치료 의료기관을 방문하여 받는 근골격계통 및 결합조직의 질환 물리치료에 대한 1년동안의 평균 본인부담금을 직접비용으로 하였다. 수도권의 일반 의료기관 진료비 연 총액 평균은 49,600원이었으며 그 중 공단에서 지원하는 국민건강보험부담금 연평균은 38,500원이며 본인부담금 11,100원이었다. 수도권 외의 강원, 대전, 세종, 충북, 충남, 광주, 전북, 전남, 제주, 부산, 대구, 울산, 경북, 경남의 지역들은 일반 의료기관 진료비 연 총액 평균은 43,200원/건 중 공단에서 지원하는 국민건강보험부담금 평균은 연 34,800원이며 본인부담금 평균 연 8,400원/건을 기준으로 하였다.

(2) 간접비용

간접비용인 방문 시간의 기회비용과 교통비는 앞서 제시한 일반 의료기관의 산정 방식과 동일한 기준을 적용하여 산출하였다.

① 방문 시간의 기회비용

방문한 시간을 기회비용으로 책정하기 위해서 사용한 자료와 같은 시간대의 2023년 최저임금 시급 9,620원 기준으로 선행 연구였던 병원에 내원하는 환자들과 방문 물리치료에 대한 연구를 보고한 Kim 과 Won (2022)에서 산출한 것처럼 왕복에 걸리는 시간과 대기 시간을 60분으로 기준하여 55,796원으로 한 값에 국토교통부의 보고서를 참고하여 의료 접근성 가중치를 주어서 1.5배인 83,694원을 책정했다.

② 의료기관 방문을 위한 교통비

일반 의료 기관과 같은 기준으로 공공 물리치료 의료기관에서도 김형수 등(2010)의 연구에서 내원 시 소요되는 왕복 소요시간을 통 25.7 km/60분으로 제안한 것에서 25.7 km의 거리를 대중 교통 요금으로 환산한 18,560원에 가중치 1.5를 적용하여서 37,120원을 책정하였다.

(1) 수도권 환자의 편익

수도권의 경우 직접적인 효과 비용 의료기관 내원을 위한 교통비 18,560원 환자의 의료기관 내원에 따른 시간의 기회비용 55,796원, 본인부담금 11,100원을 포함한 총합인 85,456원이라는 비용은 국민건강보험공단에서 제공하여 얻는 방문 환자가 얻는 이득인 급여비용 평균 연 66,398원보다 크다. 이것은 수도권 환자가 근골격계통 질환을 위해 공공 물리치료 의료기관을 방문하면 직접 편익이 없다는 것으로 BCR 값은 0.77이었고, 근골격계통 및 결합조직의 질환 물리치료를 받는 경제적 효과가 없다고 해석할 수 있다(Table 8).

(2) 비 수도권 환자의 편익

비 수도권의 경우 직접적인 효과 비용 의료기관 내원을 위한 교통비 37,120원 환자의 의료기관 내원에 따른 시간의 기회비용 83,694원, 본인부담금 8,400원을 포함한 총합 129,124원이라는 비용은 국민건강보험공단에서 부담하여 얻는 방문 환자가 얻는 이득인 평균 연 62,698원보다 작다. 이것은 공공 물리치료 의료 기관에 방문하는 것이 비 수도권 환자 역시도 직접 편익이 없다는 것으로 BCR 값은 0.48 였으며, 근골격계통 및 결합조직의 질환 물리치료를 받는 경제적 효과가 없다고 해석할 수 있다(Table 8).

4. 효과 비용 비율 분석

일반 의료 기관의 효과 비용비는 수도권 일반 의료기관: BCR = 1.915, 비수도권 일반 의료기관: BCR = 1.63으로 나타났으며, 공공 물리치료 의료 기관에서는 수도권 공공 물리치료기관: BCR = 0.77 비수도권 공공 물리치료기관: BCR = 0.48로 나타났다. 이 값들은 편익/비용으로 계산되었으며, BCR이 1 이상이면 경제성이 있고 1 미만이면 경제성이 낮음을 의미한다. 절대적 진료비는 공공 물리치료 의료 기관이 더 낮지만 사용한 비용 대비 경제적 타당성은 일반 의료 기관이 더 높은 것으로 나타났다(Table 7, Table 8). 일반 물리 치료 의료기관은 수도권과 비수도권은 효과 비용 비율에서 지역 간 차이가 나타났지만 비수도권도 경제적 타당성을 나타내었다. 공공 물리치료 의료기관은 수도권과 비수도권 효과 비용 비율에서 차이를 나타냈지만 두 지역 모두 경제적 타당성은 없었다. 절대적 진료비는 공공 물리치료 의료 기관이 더 낮지만 사용한 비용 대비 경제적 타당성은 일반 의료 기관이 더 높은 것으로 나타났다.

5. 민감도 분석

본 연구에서 수도권 공공 물리치료 기관, 비 수도권 공공 물리치료 기관, 수도권 일반 의료 기관, 비 수도권 일반 의료 기관을 대상으로 민감도 분석을 수행하여 각 변수의 변화가 효과 비용 비율(BCR)에 미치는 영향을 평가하였다. 편익이 15% 증가하거나 비용이 0% 감소할 때 편익이 25% 증가하거나 비용이 0% 감소할 때, 편익이 25% 증가하거나 비용이 25% 감소할 때 편익이 15% 증가하거나 비용이 25% 감소할 때의 4가지 경우를 고려하였다.

수도권 공공 물리치료의 경우, 편익이 15% 나 25%로 증가하거나 비용이 0% 감소할 때 BCR이 각각 0.89와 0.97로 상승하였고, 편익이 25% 증가하거나 비용이 25% 낮아질 때 BCR은 1.19과 1.29로 증가하였다. 이는 수도권의 공공 물리치료 의료기관이 경제적 효율성이 이미 의료비 지출은 상대적으로 낮은 상태이기 때문에 비용 절감보다는 편익 증대가 중요한 영향을 미친다는 것을 의미했다. 비 수도권 공공 물리치료의 BCR도 유사한 경향을 보이며, 편익이 15% 나 25%로 증가하거나 비용이 0% 감소할 때 BCR은 각각 0.55과 0.6으로 증가하고, 반대로 편익이 25% 증가하거나 비용이 25% 낮아질 때 BCR은 0.74와 0.8로 상승하였다(Table 9).

Net social benefit Sensitivity analysis ofGeneral physical therapy center and Public Physiotherapy Center(Unit: BCR)

수도권 일반 의료기관과 비 수도권 일반 의료기관은 BCR 값이 모두 1 이상으로 상대적으로 높았다. 모든 시나리오에서 경제적 타당성이 있음을 시사했다. 이는 일반 의료기관에서의 물리치료가 경제적으로 더 효율적임을 시사하였다(Table 6). 그리고 공공 물리치료 의료기관에서 수도권과 비수도권의 비용 편익 비율에 차이가 나타나서 다른 시나리오를 하나 더 실행했다. 일반 물리치료 의료기관의 편익을 20%, 25%, 30%로 감소시켜 공공 물리치료 의료기관의 편익과 대체하였다. 그러자 20% 대체 편익에서 수도권 0.95, 비수도권 0.67이었으며, 25% 대체 편익에서 수도권 1.19, 비수도권 0.84로 수도권 공공 물리치료가 타당성이 나타났다. 그리도 30% 대체 편익에서는 비수도권도 1.01이지만 경제적 타당성 기준에 이르렀고, 수도권은 1.43으로 나타났다. 이는 금액으로 환산하면수도권은 연 16,236원이며 비수도권은 연 1,292원이다(Table 10).

Ⅳ. 고 찰

본 연구는 공공 물리치료 인프라가 지역사회 보건에 미치는 효과와 비용을 분석하고, 수도권과 비수도권의 차이를 비교하였다. 그리고 시설 수, 인력, 부담보험료 같은 기본 특성 값들과 BCR(효과 비용 비율)을 이용하여 공공 보건 기관에서 제공하는 물리치료 서비스가 일반 의료 센터에서 물리치료 서비스에 비해 얻는 편익이 현재는 없다는 경제적 효과성을 확인하였으며(수도권 일반 의료기관: BCR = 1.915, 비수도권 일반 의료기관: BCR = 1.63/공공 물리치료 의료 기관: 수도권 공공 물리치료기관: BCR = 0.77 비수도권 공공 물리치료기관: BCR = 0.48), 주요 변수 변화에 따른 BCR 값의 변화를 측정하여 공공 물리치료가 지출되는 의료비의 직접 비용이 낮은 것에 비해 교통이나 기회비용 같은 간접 비용이 얻을 수 있는 경제적 편익보다 더 커서 현재는 선택할 만한 경제적 타당성을 갖추고 있지 못하고 있다는 것을 확인하였지만 민감도 분석을 통해 그 타당성은 강건하지 못하며, 일반 의료기관의 진료비의 30% 정도만 유지되어도 경제적 타당성을 갖출 수 있음을 확인 했다(Table 7, Table 8, Table 9, Table 10).

수도권의 경우는 물리치료 의료 서비스를 제공하는 기관의 규모나 인력 수, 보험 청구 수가가 비 수도권의 총합에 비슷하거나 더 큰데도 불구하고 공공물리치료 의료 서비스를 제공하는 기관은 수도권 전체 요양기관수의 2%로 현저하게 적었으며, 일반 물리치료 의료 서비스 제공 기관이 20,658개로 비 수도권 21,167개에 비교해 수도권에서 규모의 경제를 이루고 있는 반면에 공공 물리치료 서비스 제공 기관은 426개로 인구 밀집도를 고려한다고 해도 비 수도권에 3,050개에 비교해 그렇지 못하였다 (Table 1). 이 사실은 Table 4. Number of Public Healthcare Institutions and Physical Therapists 데이터의 회귀분석과 비모수 평균 비교를 통해서 수도권 지역의 공공 물리치료 의료기관의 인프라가 통계적으로 유의하게 작은 것으로도 확인하였다(Table 4, Table 5, Table 6).

선행 연구에 의하면, 공공에서 제공하는 물리치료 인프라는 개인의 의료 접근성 및 효율성에 중요한 영향을 미친다고 보고하였다(손경현 등, 2012; Song 등, 2012). 서비스의 만족도를 분석한 연구는 공공 물리치료 인프라의 개선이 필요하다고 언급하며 물리치료의 효과성, 물리치료사의 전문성 물리치료의 유효성의 3가지 영역으로 평가하며, 물리치료 이용 횟수가 많을수록 공공시설에서 제공하는 다른 분야의 만족도도 높아진 점에서 물리치료 서비스가 이용 만족도에 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다고 보고했지만(Song 과 Kim, 2018a) 한편, 시설의 낙후 및 부족, 의료장비의 불충분함과 전문화된 물리치료 인력 부족을 지적하며 공공 물리치료 서비스의 확대가 필요함에도 그럴 수 없는 이유로 언급하였는데 본 연구에서 수도권 일반 물리치료 서비스 기관으로 시설과 물리치료 전문 인력수가 집중된 통계와 그 맥락을 같이 한다(Table 1, Table 4, Table 5). 또한 본 연구 자료의 일반 물리치료 수가에 비해서 지나치게 낮은 공공 물리치료 수가(Table 3)는 결국 장비의 불충분함과 인력의 부족으로 그만큼 좋은 진료를 위한 높은 수가를 책정하지 못한 것의 반증이기도 하며 이는 공공물리치료가 질적 저하 상태라는 것을 말한다. 이는 본 연구에서 BCR이 수도권, 비 수도권 지역을 가리지 않고 공공 물리치료가 1이하인 결과와 부합한다(Table 7). 특히나 비수도권은 민감도 분석에서 수도권보다 취약하였다.

이러한 실태 속에서도, 여러 연구에서는 물리치료사 수급과 공공보건 정책의 방향성을 다루며, 지역 사회에서의 삶의 만족도와 일반 물리치료 의료 서비스 기관에서는 접근할 수 없는 차별화된 영역과 의료 비용 절감을 언급하며 공공물리치료 서비스의 확대 필요성을 강조하였다(건강보험심사평가원, 2020; 권혜정 등, 2013).

물리치료 분야의 체계적 문헌 고찰 연구에서 공공 물리치료의 한 형태인, 방문 물리치료 서비스의 부족함과 이를 해결하기 위한 정책적 접근을 논의하였는데, 지역사회에서 요구하는 수요자 중심의 인력개발 및 관리체계의 구축이 필요하다고 제시하며, 공공 물리치료 서비스의 확대와 개선을 위한 논의가 필요한 시점임을 보고 하였고, 특히나 본 연구에서 나타난 비수도권의 취약한 공공물리치료 인프라를 의료 접근성으로 해결할 수 있음을 시사하였다(Kwon 등, 2011).

본 연구의 결과에서 공공물리치료의 경제성으로 인해 비수도권인 지역사회에서 경제적 타당성이 취약한 상태임이 확인되었지만, 선행 연구에서 이러한 논의와 서비스 확대의 필요성이 대두되는 이유는 여러 연구에서 공공 물리치료의 장점이 확인되었기 때문이다. 지역 공중 보건 센터에서 물리치료를 통한 운동 개입으로 신체 지수 개선과 우울증과 인지 기능 지표 향상에 대해 보고하였으며(Ham 등, 2024), 공공물리치료의 일종인 방문 재활 서비스를 통해서 근력, 자기 효능감 향상을 보고한 연구(Kim과 Kim, 2021)등에서 보고한 공공 물리치료 의료서비스는 치료를 주 목적으로 하는 일반 물리치료 의료서비스 기관 보다 예방적 보건과 삶의 질 개선에 훨씬 접근성이 좋은 지역 보건 의료 서비스의 장점을 갖추고 있다(건강보험심사평가원, 2020; 권혜정 등, 2013; Song 과 Kim, 2018b). 이는 비 도시권이 도시에 비해 의료 사각지대로 교통과 의료시설이 부족하여 의료서비스 접근에 어려움이 있어서 지역사회 공공 물리치료 인프라를 갖출 필요성을 제기한 연구와 정책적으로도 맞닿아 있다(Cho, 2023).

그렇다면 왜 이런 필요성에도 불구하고 공공물리치료가 지역사회 보건 경제 효과에 그 영향이 미미한지를 고려해 보면 본 연구에서는 효과 비용을 분석하며 낮은 의료수가에 대해 언급하였는데, 그로 인한 공공 물리치료 서비스의 질적 저하가 주 원인이라고 할 수 있다(이광재, 2018; Goo 등, 2018). 이는 간접적으로 본 연구 자료의 데이터에 기반하여 확인할 수 있는데 일반 물리치료 진료의 근골격계통 및 결합조직의 질환(M00-M99) 상병 코드에서 관절염(M00~M19, M22~M25)과 관련한 코드를 비롯한 여러 상병 코드가 다양하게 있지만, 공공 물리치료 진료 내역에서는 기타 관절장애(M20-M25)가 주 상병 내역이었다(Jun 등, 2020)(Table 3). 환자들이 의료 기관에 가기 위해서는 시간과 비용을 들여 다다르게 되는데 공공 물리치료에서는 그에 상응하는 진료가 장비나 인력 문제로 인해 미흡한 것이다(Jeong 과 Ro, 2022; Goo 등, 2018).

본 연구의 민감도 분석 결과를 보면 비수도권 공공 물리치료의 대체 편익이 30% 증가하면 1.01로 BSR 증가가 관측되는데 산술적으로는 100%증가하게 되면 BSR이 2 이상이 되어서 충분한 경제적 타당성을 확보할 수 있게 된다(Table 10). 즉 현재보다 수도권의 편익의 30% 만 높아지는 물리치료 체계만 구축하여도 공공 물리치료는 지역 보건 사회에서 저렴한 대체제의 가치가 있다는 것이다. 일반 물리치료의 수가에 비해서 1/10 수준의 매우 낮은 수가로 공공 물리치료 서비스를 제공하는 현 상황에서는 정책적으로 고민해 볼 필요가 있다.

물리치료 의료 비용은 전체 진료비에서 10%에 달할 정도로 지속적으로 성장하였고(건강보험심사평가원, 2020). , 인구밀도가 가장 높은 서울시의 보건소 물리치료 방문이 늘고 있어서 보다 나은 서비스를 제공하기 위해서 시설과 인력 문제 보강이 필요하다는 연구 보고는 공공 물리치료의 인프라 향상의 필요성을 제시해 준다(Moon, 2010).

보건복지부는 우리나라에서 돌봄을 필요로 하는 취약층을 중심으로 지역 주도형 사회정책 서비스를 제공하기 위해 돌봄 체계를 커뮤니티 케어로 전환하는 정책적 방향을 발표하였고(김형근 등, 2022; Lee 등, 2020) 공공 물리 치료 인프라는 기존 일반 물리 치료 인프라에 비해서 보다 적은 비용으로 비 수도권 지역 사회에 대한 이런 정책에서 좋은 공공 대체제가 될 잠재성을 가지고 있다. 더 적은 비용의 대체제로의 경제성은 정책적으로 결국 지역사회 전체 물리치료 비용이 낮아지는 쪽으로 영향을 주게 될 것이다.

이처럼 선행 연구들과 본 연구의 결과는 시설과 인력 지원이 이루어진다면 공공 물리치료 서비스의 확대가 지역사회의 보건 효율성에 좋은 영향을 미치는 경제적 타당성의 가능성을 제시했다. 본 연구는 이러한 서비스의 경제적 효과를 실제 데이터와 비용 분석을 통해 검증함으로써, 정책적 개선이 필요한 부분을 제시하는데 의의를 두었다. 본 연구는 국민건강보험공단에서 제공하는 지역별 의료이용통계(2023년)를 사용하면서 보다 심층적인 편익 분석에서 제한이 있다고 여겨진다. 비용적 측면만이 아닌 설문조사를 통한 개인들의 주관적 효용이 편익에 반영되었다면 진료의 질적인 측면에서 공공 물리치료의 보건 효과가 더 세부적으로 확인되었을 것이다. 추후 연구에서는 지역 보건 의료 센터에서의 설문 자료와 함께 비용에 대한 질적, 양적 측면을 고려한다면 정책수립이나 평가에 있어서 보다 깊은 연구가 이루어질 것이다.

Ⅴ. 결 론

본 연구는 수도권과 비수도권 공공 물리치료 인프라의 차이를 분석하고, BCR을 통해 공공 물리치료 서비스의 경제적 효율성을 평가하였다. 분석 결과, 현재는 일반 물리치료 서비스가 지역사회에서 보건의료서비스로 더 경제적 효용성이 있으며 공공 물리치료 의료 서비스는 수도권과 지역에서 경제적 타당성에 차이가 있었다. 공공 물리치료 의료 서비스는 지역사회 보건에 미치는 경제적 효용성이 상대적으로 낮은 것으로 나타났으나, 민감도 분석과 의료 인프라 비교를 통해서 공공 물리치료가 시설과 인력의 인프라 확충이 이루어진다면 현재의 일반 물리치료 의료 서비스 보다 합리적인 경제성을 갖출 수 있을 것이며, 전체 지역사회 의료 비용을 낮출 수 있을 것이다. 이를 위한 지원 정책 개선의 필요성을 제시하였다. 이 연구는 국내 공공 물리치료 의료 서비스의 수도권과 지역사회의 현 상황을 살피고, 공공 물리치료 서비스의 정책 개선 방향을 제시하는 중요한 기초 자료가 될 것이다.

Acknowledgments

본 연구는 2022년 (재)보건장학회의 지원으로 수행되었음

References

- 건강보험심사평가원. 국민 3명 중 1명 근골격계 질환으로 진료 VDT 증후군 등 현대인의 근골격계 질환 주의. 빅데이터기획부 보도자료 2020 Oct 12.

- 고관혁, 김병조. 지역사회 통합돌봄 정책에서 방문운동지도 서비스가 노인의 우울증과 통증 그리고 균형에 미치는 영향: 사례 연구. 대한통합의학회지 2024;12(3):179-188.

- 국가통계포털(KOSIS) 2022, 시도별 공공의료기관 인력 현황. 「공공의료기관현황」, https://kosis.kr › statHtml › statHtml

- 국가통계포털(KOSIS) 2024, 시군구별 의료인력현황(의사,약사 등), https://kosis.kr › statHtml › statHtml

- 국토 교통부. 2020 국토모니터링 보고서, 국토조사과 보도자료 2021 Aug 5.

- 권혜정, 김용권, 문태순, et al. 가정· 방문물리치료 및 학교물리치료의 적정보험수가 개발의 필요성과 인식에 대한 연구. 대한물리치료과학회지 2013;20(1):27-35.

- 김규용. 뇌혈관 질환자를 대상으로 한 방문재활 물리치료의 비용 편익분석, 한국인간복지실천학회 2013;10(1):41-64.

- 김진현, 고영, 권현정, et al. 국민건강보험공단 진료비 자료를 활용한 65세 이상 방문건강관리사업 대상자의 비용-편익분석. 근관절건강학회지 2020;27(3):238-246.

- 김진현, 이태진, 이진희, et al. 맞춤형 방문건강관리사업의 비용-편익분석. 지역사회간호학회지 2010;21(3):362-373.

- 김형근, 하현근, 배영현. 물리치료 기술 개발 방향 정립을 위한 세부 연구 분야 우선순위 도출. 대한물리치료과학회지 2022;29(1):15-29.

- 김형수, 심제명, 박성수, et al. 우리나라 물리치료 수가에 관한 연구. 대한물리의학회지 2010;5(2):173-182.

- 노희찬, 박지욱, 이연지. 우간다 동부 부탈레자 주 모자보건 증진 사업의 비용편익분석. 국제개발협력연구 2024;16(2):53-76.

- 라규원, 강하렴, 엄태림. 건강위험요인의 사회경제적 비용 및 정책우선순위 선정에 관한 연구. 한국보건경제정책학회 보건경제와 정책연구 2024;30(1):21-50.

- 법제처 국가법령정보센터. 공공보건의료에 관한 법률 공시 자료. [시행 2023. 6. 11.]. [법률 제18897호, 2022. 6. 10., 타법개정]

- 손경현, 김은경, 김선민. 방문물리치료 필요성에 관한 연구. 대한물리치료과학회지 2012;19(1):27-38.

- 신현철. 진료비 변동요인 및 기여도 분석: 사망전 비용을 중심으로. 건강보험심사평가원 2012.

- 오영호, 신호성, 이상영, et al. 보건의료 인력자원의 지역별 분포의 적정성과 정책과제. 한국보건사회연구원. 2007.

- 오영호. 우리나라 공공보건의료의 문제점과 정책방향. 한국보건사회연구원 2013;6(200):62-82.

- 이강숙, 김영복, 김혜경, et al. [국가R&D연구보고서] 우리나라 국민 건강증진의 과거, 현재, 미래 : 백서발간을 중심으로 2011;12.

- 이광재. 물리치료 전공 대학생의 직업인식도와 진로선호도에 관한 연구. 대한물리치료과학회지 2018; 25(3): 32-42.

- 조남권, 서원식. 지방의료원의 공공성과 효율성 관계. 한국콘텐츠학회논문지 2014;14(11):772-782.

- 질병관리청, 2024 만성질환 현황과 이슈. 만성질환총괄과 게시자료 2024 Dec 24.

- Bae JY. Essential Health Care Should be Strengthened along with Public Health Care, Korea Institute for Health and Social Affairs 2024;44(1):1-2.

-

Cho SH. (Community Care Preparation) Identification of Musculoskeletal Problems for the Elderly in Rural Areas and Presentation of Regional and Inter-university Health Management Models. J Kor Phys Ther 2023;35(2):36-41.

[https://doi.org/10.18857/jkpt.2023.35.2.36]

-

Goo BO, Kim HJ, Choi KH. The Necessity of Legislation for independent clinic in Physical Therapy. J Kor Phys Ther 2018;25(1):75-84.

[https://doi.org/10.26862/jkpts.2018.06.25.1.75]

-

Ham HS, Sung KS, Jo JY. A Systematic Review of the Impact of Public Health Center-Based Physical Activity Programs: Based on the ICF Model. J Kor Phys Ther 2024;36(6):208-218.

[https://doi.org/10.18857/jkpt.2024.36.6.208]

-

Hyun J, Jung JH. Spatial Disparities and Contributing Factors in Medical Facility Accessibility : A Comparative Analysis Across Different-Sized Medical Facilities. JKPA 2024;59(3):74-97.

[https://doi.org/10.17208/jkpa.2024.06.59.3.74]

- Jeong SH, Ro HL. The Convergence Factors of Turnover and Effect of Job Satisfaction of Physical Therapist in Residential Facility for the Disabled on Job Commitment. Journal of The Korea Convergence Society 2022;13(1):131-139.

-

Jun EH, Lee HJ, Cho MK, et al. Trend Analysis of Korean-Western Medicine Collaboration Studies by Disease Group. J. Int. Korean Med 2020;41(4):658-667.

[https://doi.org/10.22246/jikm.2020.41.4.658]

-

Kim CM. Health Economics and Outcomes Research. KJFM 2009;30(8):577-587.

[https://doi.org/10.4082/kjfm.2009.30.8.577]

-

Kim GY, Won SH, A cost benefit analysis of home-based physical therapy services. J Korean Acad Ther 2022;14(2):5-15.

[https://doi.org/10.31321/KMTS.2022.14.2.5]

-

Kim YN, Kim JW. The Effect of Shoulder Stabilization Exercise through Visit Rehabilitation on Muscle Activity and Postural Alignment, Self-Efficacy in Rural Elderly People with Round Shoulders. J Kor Phys Ther 2021;33(6):148-154.

[https://doi.org/10.18857/jkpt.2021.33.3.148]

- Kwon HJ, Kim YK, Ann CS, et al. Current Situation and Perspectives for Home.Visiting and School Physical Therapy in Korea, JKPTS 2011;18(4):47-58.

-

Lee JN, Lee DH, Kwon OT. Cost-effectiveness of hospital-based treatment compared with community treatment centres: an analysis of Korea National Health Insurance claims data. BMJ Open 2024;14(7):e079232.

[https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-079232]

-

Lee SY, Choi SH, Ha KJ, et al. An Investigation Study on the Role and Performance Ability of Physical Therapists in the Community Care System for Elderly. J Kor Phys Ther 2020;32(4):266-271.

[https://doi.org/10.18857/jkpt.2020.32.4.266]

-

Lee TH, Lee CE, Nam EW. Cost-benefit Analysis of Nutrition Management Program for Children Aged Under 5 Years in DR Congo. Korean J Community Nutr 2018;23(5):385-396.

[https://doi.org/10.5720/kjcn.2018.23.5.385]

- Lee YJ. Regional Distribution and Characteristics of Health Care Resources. Korean Association of Social Welfare Policy 2005;1(22):255-279.

- Maetzel, A. Costs of illness and the burden of disease. The Journal of Rheumatology 1997;24(1):3-5.

- Moon JK, Song BK, Hwang BY. A Study on Job Satisfaction among Physical Therapists in the Public Health Centers of the Seoul Metropolitan Area. J Kor Phys Ther 2010;22(2):61-68.

- Oh J. A Theoretical Review on the Validity of the Cost-Benefit Analysis. KJPAE 2012;22(1):33-57.

-

Sherrington C, Fairhall N, Wallbank G, et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community: an abridged Cochrane systematic review. Br J Sports Med 2020;54(15) 885-891.

[https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-101512]

-

Song ES, Kim GW. A Study of Satisfaction and Characteristics of Physical Therapy Usage on Senior Center, Health and Social Welfare Review 2018a;38(1):248-270.

[https://doi.org/10.15709/hswr.2018.38.1.248]

-

Song ES, Kim, GW. Utilization Characteristics and User Satisfaction by Type of Physical Therapy Service in Senior Centers. J Kor Phys Ther 2018b;30(4):151-157.

[https://doi.org/10.18857/jkpt.2018.30.4.151]

- Song SH, Lee SH, Yoon JY, et al. A Study of Patients' Satisfaction to Physical Therapy Services. AOSPT 2012;8(1):53-64.

-

Veerbeek JM, van Wegen E, van Peppen R, et al. What is the evidence for physical therapy poststroke? A systematic review and meta-analysis. PLoS One 2014;9(2):e87987.

[https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087987]

-

Yi, YS, Park DS. A Study on the Forecast of the Supply and Demand of Public Health Physical Therapist in Republic of Korea. JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION & REHABILITION SCIENCE 2018;57(4):435-453.

[https://doi.org/10.23944/Jsers.2018.12.57.4.20]