아급성기 뇌졸중 환자의 바닥 이동 검사(Floor to Transfer Test)의 유용성 평가

© 2025 by the Korean Physical Therapy Science

Abstract

To investigate the test-retest reliability of FTT completion times, as well as the SEM (Standard Error of Measurement) and MDC (Minimal Detectable Change) of FTT completion times. Additionally, the study will assess the concurrent validity of FTT completion times in relation to stroke-specific impairments and functional mobility

Cross-sectional study

Data were collected from 22 stroke patients. FTT completion times were measured along with a Fugl-Meyer assessment of the lower extremities (FMA-LE), 5-Times Sit-To-Stand Test (5-times STST) completion times, Berg Balance Scale (BBS) scores; Timed Up & Go (TUG) test

The test-retest reliability of FTT completion times showed a high level of agreement with an ICC of .910 (95% CI: .744 to .965). The MDC for FTT completion times was 5.09 seconds. The concurrent validity of FTT completion times showed significant correlations with FMA-L/E (r = -0.603), 5-Times STS (r = 0.612), BBS (r = -0.720), and TUG (r = 0.659)

The FTT is a useful clinical test that demonstrates the ability to comprehensively assess functional mobility, including various factors such as motor control on the paralyzed side, lower limb strength, dynamic balance, mobility, flexibility, and problem-solving abilities

Keywords:

Balance, Floor to Transfer Test, Mobility, Rehabilitation, StrokeⅠ. 서 론

일상생활에서 바닥에 앉았다가 일어나는 동작은 독립적인 일상생활을 유지하기 위해 필수적인 기술 중 하나이다. 특히, 넘어졌을 때 스스로 일어날 수 있는 능력은 개인의 신체적 건강 상태를 나타내는 중요한 지표로 간주된다(Alexander 등, 1997). Tinetti 등(1993)의 연구에 따르면, 낙상을 경험한 노인의 약 47%(220명 중 148명)가 부상을 입지 않았음에도 도움 없이 바닥에서 일어날 수 없으며, 이러한 노인들은 기능적 저하가 더 빠르게 진행되거나 1년 내 사망 위험이 더 높다고 하였다. 실제로, 낙상 후 스스로 일어날 수 없는 환자는 낙상을 경험하지 않은 사람에 비해 상대적으로 위험도가 1.6배 더 높으며, 일부 노인은 바닥에서 일어날 수 있는 자신의 능력을 과대평가하는 경향도 나타난다고 하였다(Tinetti 등, 1993).

뇌졸중 후 편마비 환자는 마비측 상·하지 근력 약화, 운동 조절 및 협응 장애, 균형 결핍 등으로 인해 낙상률은 최대 약 76%에 이를 정도로 높다(Schmid 등, 2013). 따라서 낙상과 관련 합병증을 예방하기 위해 일상생활에서 자주 요구되는 바닥에서 일어나는 능력은 매우 중요한 기술로 여겨진다(Langhorne 등, 2009). 뇌졸중 재활 치료의 주요 목표 중 하나는 운동 과제 수행 능력을 최적화하는 것이다(김혜은과 조기훈, 2024). 이를 위해 임상가는 재활 과정에서 운동 수행 능력의 변화를 정확히 기록할 수 있는 신뢰성과 타당성을 갖춘 측정 도구가 필요하다. 현재까지 뇌졸중 환자의 보행(Cheng 등, 2021; Dunn 등, 2015; Flansbjer 등, 2005), 균형 수행(Frykberg 등, 2007; Sawacha 등, 2013), 누운 자세에서 일어나기 검사(박창식과 안승헌, 2024; Ng 등, 2023)등의 신뢰성과 타당성이 검증된 측정 도구는 존재한다. 그러나 바닥에 앉았다가 일어나는 능력을 평가하기 위한 측정 도구는 아직 개발되지 않은 상태이다. 이러한 측정 도구의 부재는 환자의 기능적 회복을 평가하고 적절한 중재 전략을 설계하는 데 있어 제한점으로 작용하고 있다. 바닥 이동 검사(Floor Transfer Test, FTT)는 Murphy 등(2003)이 노인의 바닥에서 앉았다가 일어나는 기능적 능력을 평가하고, 낙상 위험이 높은 사람들을 선별하기 위해 개발한 평가 도구이다. FTT는 참가자가 선호하는 방식으로 자유롭게 동작을 수행하도록 하며, 바닥에 앉았다가 일어나는 데 소요되는 시간을 측정한다. FTT는 13명의 노인을 대상으로 한 연구에서 우수한 검사-재검사 신뢰도를 보였으며(ICC=0.79), 5단계 테스트 완료 시간(r = –0.57), 기능적 팔 뻗기 거리(r = –0.49), 50피트 걷기 검사 시간(r = –0.52), 균형을 위한 이동성 평가 점수(r = 0.44)와도 유의한 상관관계를 보였다. 또한, FTT를 완료할 수 있는 능력은 지역사회에 거주 노인의 낙상 여부를 예측하는 중요한 지표로 활용되었다. 50명의 노인 중 낙상자와 비낙상자를 95%의 정확도로 분류했으며, 낙상을 예측하는 정확도는 81.8%, 낙상이 없음을 예측하는 정확도는 100%에 달했다(Murpy 등, 2003).

지역사회에 거주하는 만성 뇌졸중 환자들을 대상으로 한 연구(Ng 등, 2015)에서 FTT의 우수한 측정자간·내 신뢰도와 검사-재검사 신뢰도(ICC=0.855∼1.000)를 보였다. 또한 FTT 수행시간과 퓨글 마이어 하지 기능(Fugl-Meyer Aassessment-Lower/Extremity, FMA-LE)(r = -0.419), 5회 일어서고 앉기 검사(5-Times Sit to Stand Test, 5-times STST)(r = 0.650), 버그 균형 척도(Berg Balance scale, BBS)(r = -0.69), 일어나 걸어가기 검사(Timed Up & Go, TUG)(r = 0.705)와 유의미한 상관관계가 확인되었다. 특히 뇌졸중 환자와 노인의 FTT의 수행시간을 구분할 수 있는 선별 기준값은 8.8초로 보고되었다. Ng 등(2015)의 연구에 참여한 피실험자들은 평균 유병 기간이 9.1년으로, 기능수행능력이 우수하며, 학습된 운동 전략과 적응 기술을 통해 FTT를 수행하는 데 큰 어려움이 없었다. FTT가 만성 뇌졸중 환자의 기능적 능력과 균형을 평가하는 신뢰성 있는 도구임을 입증하며, 선별 기준값을 활용한 낙상 위험 평가 가능성을 제시하였다. 그러나 아급성기 뇌졸중 환자들은 회복 초기 단계에 있어 신체적 기능이 제한적이고, 대체 전략의 사용이 미숙하다는 점에서 만성 뇌졸중 환자와 뚜렷한 차이를 보인다. 이러한 특성은 재활 중재와 평가과정에서 환자의 질병 단계와 개별적 특성을 반드시 고려해야 함을 강조한다. 특히 아급성기 뇌졸중 환자에게 FTT는 독립적인 일상생활을 유지하기 위한 중요한 기술로, 재활 치료 과정에서 기능적 능력을 평가하는 데 있어 잠재적 유용성을 지닌 평가 도구로 간주된다.

그럼에도 불구하고, 현재까지 국내외에서 아급성기 뇌졸중 환자를 대상으로 한 FTT의 신뢰도와 타당도는 체계적으로 조사되지 않았다. 또한, 측정 오차를 나타내는 절대적 신뢰도 지표인 표준 측정 오차(Standard Error of Measurement, SEM)와 치료 중재 효과 크기와 임상 의사 결정을 반영하며 임상적 유용성을 입증할 수 있는 최저 식별 변화(Minimal Detectable Change, MDC)는 보고되지 않았다. 따라서 본 연구의 목적은 첫째, FTT 수행시간의 검사-재검사 간 신뢰도를 분석하고, 둘째, FTT 수행시간의 SEM과 MDC를 조사하며, 셋째, FTT 수행시간과 뇌졸중 특이적 장애를 반영하는 FMA-LE, 5-times STST, BBS, TUG와의 동시 타당성을 검증하는 것이다.

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구 피실험자들은 뇌졸중 후 편마비 진단을 받고, 서울 소재의 회복기 재활 의료기관 ○○○병원에서 입원 치료 중인 환자들로 연구 기간은 2023년 9월 ~ 2024년 5월 까지 실시되었다. 연구에 참여한 피험자들은 뇌졸중 후 의학적 치료와 간호, 물리치료 및 작업치료를 포함한 다양한 재활 치료를 받고 있는 발병 후 1개월에서 6개월 미만인 아급성기 뇌졸중 환자를 대상으로 하였다. 모든 연구대상자는 실험 참여 전 연구의 목적과 방법에 대해 충분한 설명을 듣고, 이를 이해한 후 자발적으로 동의한 사람들로 선정하였다. 연구 대상자의 선정기준은 다음과 같다. 1) 한글판 간이 정신 검사가 24점 이상인 자 2) 바닥에서 일어나는 동작을 수행할 때, 마비측 족관절 저측 굴곡근과 주관절 굴곡 경직이 수정된 Ashworth 척도(Modified Ashworth Scale, MAS)에서 <G2 인자(Hiengkaew 등, 2012) 3) BBS ≥45점인 자(Shumway-Cook 등, 1997)이며, 제외 기준은 1) 수행 평가에 영향을 미칠 수 있는 상・하지의 정형외과적인 질환을 가지고 있는 자 2) 균형에 영향을 미칠 수 있는 약물을 복용하고 있는 자 3) 이차 발병 또는 양측 편마비 환자는 제외하였다. 본 연구의 표본 수는 FTT의 검사-재검사 일치율을 평가하기 위해 G*power 프로그램(version 3.1.9.6, University of Kiel, Germany)을 이용하여 산출되었다. 대응 T검정 분석에서 검사와 재검사자 간 평균값의 차이를 비교하여 체계적인 오차(systematic bias)가 있는지 확인하였다. FTT 수행시간의 ICC=0.90을 검증하기 위하여 효과 크기는 0.50, 80%의 검정력, 유의수준 α=0.05를 기준으로 하였을 때 필요한 최소한의 표본 수는 21명이었다. 탈락율 20% 고려하여 25명을 모집하였으나, 중도 탈락 2명과 응급퇴원 2명으로 인해 최종적으로 22명의 자료를 분석에 사용하였다.

2. 연구절차

본 연구는 단면적 교차 분석 연구로, 피실험자들의 일반의학적인 특성과 기능 수행 평가 결과는 신경학적 장애 환자 치료 경험이 20년 이상인 두 명의 물리치료사에 의해 수집되었다. FTT 검사-재검사 신뢰도(ICC2,1)를 확인하기 위해 검사자와 피험자의 학습효과를 최소화하는 절차를 적용하였다. 검사자는 동일한 세션에서 최소 두 명의 환자를 평가하였으며(A일과 B일), 피험자의 학습효과를 배제하기 위해 첫 평가 이후 7~10일의 간격을 두고 재평가하여 FTT 수행시간의 일치도를 비교하였다(Chen 등, 2007). 모든 검사는 피실험자의 낙상과 안전을 고려하여 평가 중 검사자 외에 보조자가 한 명 배치되었으며, 피실험자 바로 옆에서 평가를 방해하지 않는 범위 내에서 도움을 제공하도록 하였다. FTT는 앉은 자세(지지 기저면이 넓음)에서 일어서는 동작(지지 기저면이 좁아짐)까지의 연속적인 움직임을 평가하는 검사이다. 이 과정에서 자세 동요가 발생하고 중력 중심점이 급격히 변화하지만, 균형을 유지하며 일어서는 데 소요되는 시간을 측정하는 데 중점을 두었다. FTT 수행시간의 동시 타당도는 FMA-LE, 5-times STST, BBS, TUG와의 관련성을 통해 조사하였다. 피실험자의 피로도를 줄이기 위해 각 평가 사이 최소 2∼3분의 휴식시간을 제공하였으며, 평가는 무작위로 1∼2일에 걸쳐 진행하였다.

3. 측정도구

FTT는 참가자가 바닥(딱딱한 매트리스)에서 앉았다가 일어서는 동작을 얼마나 잘 수행할 수 있는지를 평가하는 임상검사로 이동성, 균형, 근력, 유연성, 기능, 문제 해결 능력 등 운동 과제 수행 능력을 포괄적으로 측정한다(Murphy 등, 2003). 검사는 다음 절차에 따라 진행되었다. 시작 자세는 피실험자가 바닥 매트 위에 똑바로 서 있도록 한다. 필요 시 지지대로 사용할 수 있도록 근처에 지지용 의자를 배치하였다. 동작은 검사자 중 한 명이 "시작"이라고 지시하면 피실험자가 서 있는 상태에서 바닥에 앉았다가 다시 서는 동작을 수행하도록 하였다. 이때, 앉고 일어나는 방식은 피실험자가 가장 편한 방법을 자유롭게 선택하여 수행할 수 있도록 허용하였다. 시시간 측정은 피실험자가 서서 바닥에 앉고 다시 일어서는 동작을 완료하는 데 걸리는 시간을 초 단위로 기록하였다. 만약 피실험자가 동작을 완료하지 못하거나 수행 과정에서 외부의 도움을 필요로 할 경우, 검사는 즉시 중단되며 해당 상황이 기록되었다. 검사 전, 피실험자가 동작에 익숙해질 수 있도록 한 번의 연습 기회를 제공한 뒤, 본 검사를 3회 반복하여 진행하였다. 각 검사 사이에는 피로를 최소화하기 위해 2분의 휴식 시간을 부여하였으며, 최종적으로 3회 시도의 평균값을 사용하였다. Murphy 등(2003)의 연구에서는 건강한 노인을 대상으로 단 1회 FTT를 수행하게 한 결과, 이 검사에 소요되는 시간은 최대 약 20분으로 보고되었다. FTT는 동작을 성공적으로 수행하기 위해 문제 해결 능력이 요구되는 검사이므로, 피실험자에게는 수행시간에 대한 부담을 갖지 않도록 충분히 설명하여 심리적 압박을 줄이도록 하였다.

피실험자들의 마비측 족관절 저측 굴곡근과 주관절 굴곡 근긴장도는 MAS로 측정하였다. 수동적으로 신장하였을 때 MAS(1)은 관절 가동 범위의 끈 부분에서 최소한의 저항이 감지되고, MAS(1+)은 관절 가동 범위 1/2이하에서 저항이 감지되는 경우, MAS(2)는 대부분의 관절 가동범위에서 현저한 근긴장도의 증가를 보이지만 쉽게 마비측을 굽힐 수 있는 경우, MAS(3)은 대부분의 관절 가동범위에서 상당히 많은 근긴장도의 증가를 보이며 수동운동이 매우 힘든 경우이다. 족관절 저측 굴곡근과 주관절 굴곡근의 긴장도는 가중치 카파 계수(weight kappa coefficient)로 각각 0.77∼0.84, 0.59∼0.64이다(Gregson 등, 2000).

10mWT를 이용하여 자가 선택 편안한 보행속도를 측정하였다. 10mWT의 보행 구간은 총 14m로 2m 가속과 2m 감속 구간을 제외한 10m 구간을 보행하는데 소요된 시간을 초 단위로 측정하여 편안한 보행속도를 계산하였다. 측정 기록 구간은 피실험자의 첫 발이 2m 표지를 넘을 때 시작하여 첫 발이 12m 표지를 넘을 때 멈췄으며, 피실험자에게 계속해서 14m지점까지 걸어가도록 요청하였다(Perry 등, 1995). 아급성기 뇌졸중 환자의 10mWT의 반응률(Standard Response Mean, SRM)은 1.33으로 매우 높으며(김은주 등, 2025), 10mWT의 검사-재검사 신뢰도 ICC=0.93이다(Salbach 등, 2001).

FMA-L/E는 뇌졸중 환자의 마비측 하지의 자발적인 움직임, 반사 활동, 그리고 협응 능력 등을 평가하여 하지 운동 기능을 측정하는 도구이다. 이 평가는 17개 항목으로 구성되어 있으며, 각 항목은 0점∼2점까지 점수가 부여된다. 최대 점수는 34점(정상)으로 29∼33점은 경미한 장애, 23∼28점은 중등도 장애, 18∼22점은 현저한 장애, 17점 이하일 경우 중증장애로 분류된다(Fugl Meyer 등, 1975) FMA-L/E의 측정자간 신뢰도 ICC=0.92이다(Hsueh 등, 2008)

5-Times STS 검사를 사용하여 일어서 앉는 동작을 5회 반복하는 능력을 평가하였다. 이 검사는 팔걸이가 없는 등받이 의자에 앉아 양팔을 가슴에 교차한 상태에서 상지의 도움 없이 일어서고 앉는 동작을 5회 수행하는 데 걸리는 시간을 측정한다(Whitney 등, 2005). 이 검사의 측정자간 신뢰도 ICC=.999이다(Mong 등, 2010).

BBS는 균형 능력을 포괄적으로 평가하는 도구로, 주요 항목은 앉기, 서기 자세, 자세 변화 등 3가지 영역으로 나누어져 있다. 각 항목은 0점에서 4점까지 점수화되며, 총 14개 항목에 대해 최대 56점까지 점수가 부여된다. 점수가 높을수록 동적 균형 능력이 우수하다고 할 수 있다(Berg 등, 1995). 이 도구의 측정자간 신뢰도는 ICC=0.95이다(Flansbjer 등, 2012)

이동성과 균형을 빠르게 평가할 수 있는 방법으로, 팔걸이가 있는 의자에 앉은 상태에서 출발 신호에 맞춰 의자에서 일어나 3m 거리를 걸어 다시 돌아와 의자에 앉는 데 걸리는 시간을 측정한다(Podsiadlo 등, 1991). 3회 시도 후 평균값을 사용하였으며, 이 검사의 검사-재검사 신뢰도는 ICC=0.96이다(Flansbjer 등, 2005).

4. 자료분석

본 연구에서 윈도우 10 IBM SPSS Ver 21.0을 이용하여 통계적 분석을 실시하였다. 모든 데이터는 정규성과 동질성을 평가하기 위해 샤피로 윌크 검정(Shapiro-Wilk test)을 사용하였다. 일반의학적인 특성은 빈도분석을 하였고, 기능수행 평가 결과값은 평균(표준편차), 최소, 최대값으로 표기하였다. FTT 수행시간의 검사-재검사 신뢰도는 급간내 상관계수(intraclass correlation coefficient; ICC2,1 =이차원 변량, 단일 평가자의 절대 동의서)를 이용하였다. ICC가 0.75∼0.90는 양호, >0.90이면 매우 우수한 신뢰성을 나타낸다(Koo & LI, 2016). 피실험자들의 동일한 측정을 반복적으로 평가하였을 때 수행 점수가 95% 신뢰 구간(오차범위 수준)에서 일정하게 유지되고 있는지 아니면 무작위로 변화하고 있는지 추정하기 위하여 SEM, MDC, MDC(%)를 계산하였다. SEM은 검사-재검사자 간 점수의 표준 편차×√ 1-ICC로 계산하였고, MDC는 1.96×SEM×√ 2로 도출하였다. MDC%는 (MDC/평균 점수)×100%로 산출되며, 이는 독립된 측정 단위로서 검사 재검사 사이에 재현성을 비교하는데 사용된다(Liaw 등, 2008). SEM은 측정한 평균 점수의 20% 미만, MDC는 측정한 값 중 최고점수의 20% 미만, MDC%는 평균 30% 미만이면 신뢰할 수 있는 수준으로 평가된다(Liaw 등, 2012). FTT소요 시간의 검사-재검사간에 체계적인 오차를 확인하기 위해 평균 점수 차이를 대응표본 T-검정으로 분석하였으며, 측정값 간 불일치 양상을 평가하기 위해 Bland-Altman 방법을 활용하였다(Bland, & Altman, 1986). 이 방법은 검사-재검사 간 평가값 차이를 산점도로 시각화하여 오차범위를 확인한다. FTT 수행시간의 동시타당도는 FMA-LE, 5-times STST, BBS, TUG와의 관련성을 스피어만 상관계수(Spearman correlation coefficient)를 이용해 분석하였으며, 모든 통계학적 유의수준 α=.05로 하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 피실험자들의 일반의학적인 특성과 기능 수행 평가

본 연구의 피실험자는 22명으로 남자는 14명(63.6%), 여자는 8명(36.4%), 평균 연령은 58.59±13.38세, 유병 기간은 4.32±1.24개월, 뇌경색은 14명(63.6%), 뇌출혈 8명(36.4%), 좌·우측 편마비는 각각 13명(59.1%), 9명(40.9%), MMSE-K는 25.86±1.64점, 보행 보조 도구로 독립보행은 13명(59.1%), 단족 지팡이 7명(31.8%), 4족 지팡이 2명(9.1%)이었다. 마비측 족관절 배측굴곡근의 경직은 평균 0.91±0.68점, G=0은 6명(27.3%), G=1는 12명(54.5%), G=1+는 4명(18.2%)이었고, 주관절 굴곡근의 경직은 평균 0.77±0.61점, G=0은 7명(31.8%), G=1는 13명(59.1%), G=1+는 2명(9.1%)이었다. 기능수행 평가로 피실험자들의 보행속도는 0.77±0.17㎧, FMA-L/E는 28.09±2.83(점), 경증 장애는 8명(36.4%), 중등도 장애는 14명(63.6%)이었으며, 5-times STS는 18.78±8.18(초), BBS는 49.59±2.64(점), TUG는 14.18±5.02(초)이었다(Table 1).

2. FTT 검사-재검사 신뢰도, SEM, MDC, MDC(%)

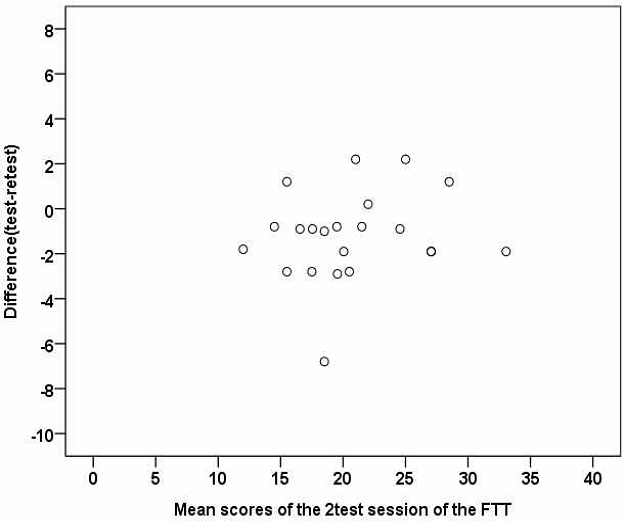

FTT 수행시간의 검사-재검사 신뢰도 ICC는 .910(95% CI: .744∼.965)으로 높은 일치율을 보였다. FTT 수행시간의 SEM은 1.84초로, 이는 검사-재검사 간 평균 수행 시간(19.99초)의 20% 미만에 해당하며, MDC는 5.09초로, 검사-재검사 간 획득 가능한 최고 수행 시간(32초)의 20% 미만이었다. 또한, MDC%는 25.46%로 30% 미만으로 측정 오차 수준은 신뢰할 수 있는 수준이다. 대응 표본 t-검정을 통해 FTT 수행시간의 검사-재검사 간 평균값에 유의미한 차이가 없으므로 비체계적인 오차는 발생하지 않았다. Bland and Altman 분석 결과에서도 95% 일치 한계 범위(점선)는 –3.23 ∼ 5.98로, 검사-재검사 간 평균 차이 오차의 범위는 수용할 만한 수준이었다(Table 2)(Figure 1).

A Bland-Altman scatter plot was used to display the mean scores of the two FTT tests against their differences_____, mean difference; ......, the 95% limits of agreement(LOA). The 2 dashed lines define the 95% LOA(mean of difference ± 1.96 × SD). The LOA for the Floor to Transfer Test ranged from -3.23 to 5.98

Ⅳ. 고 찰

바닥에 앉았다가 일어나는 동작은 연속적인 과제로, 뇌졸중 환자의 운동 과제 수행 능력을 평가하는 데 효과적인 방법이다. 본 연구는 지역사회에 거주하는 노인(ICC=.79, Murphy 등, 2003)과 만성 뇌졸중 환자(ICC=.954, (Ng 등, 2015)를 대상으로 한 기존 연구 결과와 일치하게, 아급성기 뇌졸중 환자에서도 FTT 수행시간이 높은 검사-재검사(ICC=.910)를 보여주었다. 본 연구에 참여한 아급성기 뇌졸중 환자(평균 연령 58.59세)의 수행시간은 19.99초로, 건강한 노인(연령 61.2세, 평균 수행시간 8초)보다 약 2.5배 더 길었다(Ng 등, 2015). Mong 등(2010)의 연구에 따르면, 만성 뇌졸중 환자가 5-times STST를 수행하는데 소요시간이 평균 17.1초로, 정상 성인(10.8초)보다 약 58.3% 더 오래 걸린다고 하였다. 본 연구 피실험자들의 5-times STST를 수행하는데 소요시간은 평균 18.78초로, 이는 정상 성인 대비 약 73.8%더 긴 시간이다. 바닥에서 앉았다가 일어서는 동작은 근력, 관절의 협응, 유연성, 그리고 균형이 능력이 요구되는 과제이다(De Brito 등, 2014). 이 동작 수행 시 엉덩이와 무릎을 굽히며 앉고, 다시 일어설 때는 몸통과 하지를 펴면서 무게중심을 항상 지지 범위 내에 유지해야 한다. 뇌졸중 환자들의 FTT 수행시간은 정상 성인들 보다 느린 이유는 마비측 상하지의 운동 조절 부족과 균형 문제와 관련이 있다(Langhorne 등, 2009). 뇌졸중 환자는 일반적으로 근육 운동 단위 활성화 부족, 발화 빈도가 감소(Lukács 등, 2008), 마비된 근섬유의 국소적 변화(Horstman 등, 2008), 자발적인 근 활성화 감소(Ng, 2010)와 같은 특이적 장애를 겪는다.

이러한 요인들이 FTT 수행시간에 영향을 미친다. FTT 수행시간의 SEM은 1.84초로 평균 소요시간의 20%미만이며, MDC는 5.09초로 이는 획득 가능한 최고 소요시간의 20%미만이다. MDC%는 25.46%로 30% 미만을 유지하여 95% 신뢰 구간 내에서 측정 오차 없이 일정하게 유지되고 있어 신뢰성이 높았다. MDC는 치료 중재 후의 치료 효과 크기를 반영하는 임상의사 결정 지표로, 코호트 연구에서 중요시된다(Liaw 등, 2008; 2012). 임상적인 관점에서 볼 때 본 연구에 참여한 아급성기 뇌졸중 환자의 FTT 평균 수행시간은 19.99초로, 향후 5.09초 더 빨라질 가능성이 있음을 의미한다. 이는 지역사회에 거주하는 만성 뇌졸중 환자(평균 유병 기간 9.1년)의 FTT 수행시간 MDC가 7.7초(Ng 등, 2015)인 것과 비교 하였을 때, 본 연구의 아급성기 환자들이 약 2.61초 더 느렸다. Ng 등(2015)의 연구에 참여한 건강한 노인들보다 FTT 수행시간은 평균 11.99초 더 느렸다.

아급성기 뇌졸중 환자들의 MDC가 만성 뇌졸중 환자와 건강한 노인보다 낮은 이유는 신경 회복과정의 초기 단계, 운동 수행 능력의 높은 변동성, 회복이 완전하지 않은 상태에서의 운동 성능의 제한, 그리고 상대적으로 근력 및 균형의 부족과 관련이 있다(Langhorne 등, 2009; Ng, 2010a). 이에 반해, 만성 뇌졸중 환자는 신경 손상과 운동 기능이 안정화된 상태로 학습된 운동 전략을 사용할 수 있는 반면, 건강한 노인은 전반적인 운동 수행 능력에서 변화 폭이 작아 MDC 수치가 상대적으로 더 높게 나타난다. 이러한 차이는 아급성기 뇌졸중 환자의 회복 단계와 운동 기능 수준과 같은 임상적 특성을 반영한 결과로 볼 수 있다. 따라서 FTT 수행시간의 차이는 측정 오차에서 기인할 가능성이 낮으며, 아급성기 뇌졸중 환자의 FTT 수행시간의 MDC는 5.09초라는 점은 임상적으로 유용성을 입증할 수 있는 신뢰할 만한 임상 의사 결정 지표로 간주될 수 있다. 이를 체계적으로 검증하기 위해서는 치료 전후 FTT 수행시간의 평균 차이(변화량)와 MDC를 비교해 분석하는 것이 필요하다. 본 연구에서는 FTT 수행시간의 검사-재검사 간 평균값에 유의한 차이가 없어 비체계적인 오차는 나타나지 않았다. 또한, 수행시간의 ICC값이 높을수록 SEM과 MDC 수치가 낮아지는 역의 관계가 확인되었으며, 이는 본 연구의 측정결과가 매우 신뢰할 수 있음을 뒷받침한다.

FTT 수행 시간의 측정자 간 일치도를 추정하거나 측정 차이의 정규성을 검증하기 위해 Bland and Altman 방법이 사용되었다(Bland 등, 1986). 이 방법은 검사자 간 평균 차이를 산점도로 시각화하여 95% 일치 한계 수준을 나타낸다. 본 연구에서 FTT 수행 시간의 95% 일치 한계(점선)는 –3.23에서 5.98 사이로 나타났으며, 측정값 간 차이는 이 범위 내에 고르게 분포했다. 이러한 결과는 측정 차이값이 평균값의 크기에 따라 변하지 않음을 보여주며, 데이터가 정규분포를 따른다는 것을 시사한다. 따라서 FTT 수행시간의 검사-재검사 간 측정값은 실제 피험자들의 계측 가능한 값 내에서 신뢰할 수 있는 범위에 분포하고 있었다(Bland 등, 1986). 또한, 측정값이 95% 신뢰 구간 내에 분포한다는 점은 체계적인 오차로 인한 평균값의 왜곡이 발생하지 않았음을 의미한다. 결론적으로, FTT의 높은 신뢰도는 표준화된 프로토콜, 평가 환경, 명확한 지침, 그리고 동일한 표본에 의한 일관된 평가로부터 기인한 것으로 판단된다. 이와 같은 특성으로 인해 FTT는 아급성기 뇌졸중 환자의 운동 과제 수행 능력을 평가하는 데 있어 충분히 민감하고 타당성이 높은 평가 도구로 추천될 수 있다.

FTT 수행시간과 뇌졸중 환자의 특이적 장애를 반영하는 다양한 측정 도구 간의 상관관계를 조사한 결과, 유의미한 관련성이 확인되었다. FTT 수행시간과 FMA–L/E점수는 유의한 음의 상관관계(r = -0.603)를 나타냈다. 이는 FMA-L/E가 하지 반사, 분리된 움직임, 협응성을 포함하여 뇌졸중 후 운동 손상을 포괄적으로 정량화하는 척도이기 때문이다(Fugl-Meyer 등, 1975). 이러한 결과는 FTT 수행시간이 뇌졸중 환자의 하지 기능 회복 수준을 민감하게 반영할 수 있음을 시사한다. 또한, BBS점수와 FTT 수행시간 사이에도 유의미한 음의 상관관계(r = -0.720)가 관찰되었다. 이는 FTT에서 바닥에 앉았다가 일어나는 동작이 지지 기저면의 변화와 무게중심 이동을 포함하여 동적인 균형 능력을 평가하는 도전적인 과제이기 때문이다. BBS는 균형 평가를 위한 대표적 도구로, 그 과제 중 앉은 자세에서 일어서기, 선 자세에서 앉기, 슬리퍼 줍기 위해 쪼그려 앉기와 같은 동작은 FTT 수행 동작과 유사한 점이 많다(Berg 등, 1995). 이러한 유사성은 FTT 수행 시간과 BBS 점수 간의 유의미한 상관관계를 설명하는 주요 요인으로 볼 수 있다. Murphy 등(2003)의 연구에서도 FTT 수행 시간은 5-스텝, Tandem 자세로 서 있기, 기능적 팔뻗기, 동전 줍기 과제와 유의한 상관관계를 보였는데, 이러한 과제들은 BBS의 구성 요소와 높은 유사성을 가진다. 이는 FTT가 뇌졸중 환자의 동적 균형 능력 및 하지 기능을 평가하는 데 신뢰할 수 있는 도구임을 입증한다. FTT 수행시간은 5-times STS 소요시간과 중등도의 양의 상관관계를 나타냈다(r = 0.612). Ng (2010b)의 연구에 따르면, 5-times STS 소요 시간과 BBS는 강한 음의 상관관계를 보였으며(r = –0.83), BBS가 5-times STS 수행 시간을 예측할 수 있다는 결과(β = -0.63, 74%)를 제시하였다. 따라서 FTT 수행시간과 5-times STS 시간 사이의 유의미한 상관관계는 예측 가능한 결과로 볼 수 있다. 또한, TUG는 앉았다가 일어서기, 걷기, 방향 전환, 다시 앉기 등의 연속적인 동작으로 구성되며(Podsiadlo 등, 1991), 이는 하지 근력, 하지 움직임의 협응, 그리고 균형이 중요한 요소이다. 본 연구에서는 FTT 수행 시간이 TUG 소요 시간과 중등도의 음의 상관관계(r = 0.659)를 보였다. 이전 연구에서도 TUG 소요 시간이 뇌졸중 환자의 FMA-LE점수와 BBS 점수와 유의미한 상관관계를 가진다고 보고된 바 있다. Ng 등(2015)의 연구에서는 FTT 수행 시간이 FMA-LE(r = -0.419), 5-times STST(r = 0.650), BBS(r = -0.69), TUG(r = 0.705)와 유의미한 상관관계를 보인다고 하였으며, 본 연구에서도 FMA-L/E, 5-times STS, BBS, TUG 측정값이 모두 FTT 수행시간과 유의미한 상관관계를 보였다. 이는 FTT가 아급성기 뇌졸중 환자에게 타당한 평가 도구로 활용될 수 있음을 확인시켜 준다.

본 연구의 제한점으로 첫째, FTT 과제는 피실험자가 자유롭게 동작을 수행하도록 설정되어 있어 정형화되거나 구조화된 검사 방법이 아니다. 이로 인해 FTT 수행시간에만 초점을 맞췄으며, 보상 전략을 사용하는 움직임의 질은 고려되지 않았다. 그럼에도 불구하고, FTT는 인지 장애가 있는 뇌졸중 환자에게 안전하게 문제 해결 능력을 평가할 수 있다는 이점이 있다. 둘째, FTT 수행시간은 피실험자의 고유수용성 감각과 주의력에 영향을 받을 가능성이 높다. 이로 인해 결과에 잠재적 편향이 생길 수 있다. 셋째, 피실험자 중 남성 14명(63.6%)과 여성 8명(36.4%)으로 성별 비율의 불균형이 있었다. 이는 상하지 근력 차이(Miller 등, 1993) 및 기능적 과제 수행에서 성별 차이(Bulter 등, 2009)가 연구결과에 영향을 미쳤을 가능성을 제기한다. 넷째, 본 연구는 표본 수가 작아 FTT 수행시간과 기능적 수행 평가 결과 간의 상관관계를 분석하는 데 충분하지 않았다. 추후 연구에서는 더 큰 표본을 활용해 FTT 수행시간과 뇌졸중 특이적 장애, 균형, 기능적 이동성 간의 상관관계를 조사하여 결과의 일반화를 높이는 것이 필요하다.

Ⅴ. 결 론

FTT는 높은 검사-재검사의 신뢰도를 보이며, 뇌졸중 특이성 장애를 반영하는 FMA-L/E, 5-Times STS, BBS, TUG와의 유의미한 관련성이 있었다. 아급성기 뇌졸중 환자의 FTT 수행시간의 임상 의사 결정 지수(MDC)는 5.09초이며, 이는 FTT가 마비측 운동 조절, 하지 근력, 동적 균형, 이동성, 유연성, 문제 해결 능력 등 다양한 요소를 포함하는 기능적 이동성을 포괄적으로 평가할 수 있는 유용한 임상 검사임을 입증한다. 향후 연구에서는 더 큰 표본을 대상으로 FTT 수행시간을 예측할 수 있는 다양한 결과 변수를 포함한 회귀 분석을 진행하여 FTT의 예측력을 평가할 필요가 있다. 또한, 낙상과의 관계를 규명하는 연구를 통해 FTT가 낙상 위험도를 평가하거나 예측하는 데 활용될 수 있는 가능성을 탐색하는 것도 중요하다. 이러한 연구는 FTT의 임상적 타당성을 더욱 강화하고, 뇌졸중 환자의 재활 평가와 치료 계획 수립에 있어 FTT의 역할을 확대할 수 있을 것이다.

References

- 김은주, 양성필, 이준민, 신병주, 최수지, 안승헌. (2025). 아급성기 뇌졸중 환자의 10m 보행 검사와 6분 보행 검사와의 관계. 대한물리치료과학회. 32(1):28-41.

- 김혜은, 조기훈. (2024). 일상생활활동 수행 능력에 따른 뇌졸중 환자의 신체 및 인지기능의 변화. 대한물리치료과학회. 31(1):98-109.

- 박창식, 안승헌. (2024). 뇌졸중 뇌졸중 환자의 Supine to Stand Test의 상대적・절대적 신뢰도와 동시타당도. 특수교육재활과학연구. 64(2):21-37.

-

Alexander, N. B, Ulbrich, J., Raheja, A., Channer, D. (1997). Rising from the floor in older adults. Journal of the American Geriatrics Society. 45(5):564–569.

[https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1997.tb03088.x]

-

Berg, K., Wood-Dauphinee, S., Williams, J. (1995). The Balance Scale: reliability assessment with elderly residents and patients with an acute stroke. Scandinavian journal of rehabilitation medicine, 27(1):27–36.

[https://doi.org/10.2340/1650197719952736]

-

Bland, J. M., & Altman, D. G. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet, 1(8476), 307–310.

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90837-8]

-

Butler, A. A., Menant, J. C., Tiedemann, A. C., Lord, S. R. (2009). Age and gender differences in seven tests of functional mobility. Journal of neuroengineering and rehabilitation. 6:1-9.

[https://doi.org/10.1186/1743-0003-6-31]

-

Chen, H. M., Hsieh, C. L., Sing Kai, Lo., Liaw, L. J., Chen, S. M., Lin, J. H. (2007). The test-retest reliability of 2 mobility performance tests in patients with chronic stroke. Neurorehabilitation and neural repair, 21(4): 347-352.

[https://doi.org/10.1177/1545968306297864]

-

Cheng, D. K., Dagenais, M., Nealy, K. A., Legasto, J, M, Scodras, S., Aravind G, et al. (2021). Distance-limited walk tests post-stroke: A systematic review of measurement properties. NeuroRehabilitation. 48(4):413–439.

[https://doi.org/10.3233/NRE-210026]

-

De Brito, L. B. B., Ricardo, D. R., de Araújo, D. S. M. S., Ramos, P. S., Myers, J., de Araújo, C. G. S. (2014). Ability to sit and rise from the floor as a predictor of all-cause mortality. European journal of preventive cardiology, 21(7):892-898.

[https://doi.org/10.1177/2047487312471759]

-

Dunn, A., Marsden, D. L., Nugent, E., Vilet, P. V., Spratt, N, J., Attia, J. et al. (2015). Protocol Variations and Six-Minute Walk Test Performance in Stroke Survivors: A Systematic Review with Meta-Analysis. Stroke Research and Treatment. 484813.

[https://doi.org/10.1155/2015/484813]

-

Flansbjer, U. B., Blom, J., Brogårdh, C. (2012). The reproducibility of Berg balance scale and the single-leg stance in chronic stroke and the relationship between the two tests. Physical medicine and rehabilitation. 4(3):165-170.

[https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2011.11.004]

-

Flansbjer, U. B., Holmback, A. M., Downham, D., Patten, C., Lexell, J. (2005). Reliability of gait performance tests in men and women with hemiparesis after stroke. Jounral of rehabilitation medicine. 37(2):75–82.

[https://doi.org/10.1080/16501970410017215]

-

Frykberg, G. E., Lindmark, B., Lanshammar, H., Borg, J. (2007). Correlation between clinical assessment and force plate measurement of postural control after stroke. Jounral of rehabilitation medicine. 39(6):448–453.

[https://doi.org/10.2340/16501977-0071]

-

Fugl-Meyer, A. R., Jaasko, L., Leyman, I., Olsson, S., Steglind, S. (1975). The post-stroke hemiplegic patient. 1. a method for evaluation of physical performance. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 7(1):13-31.

[https://doi.org/10.2340/1650197771331]

-

Gregson, J. M., Leathley, M. J., Moore, A. P., Smith, T. L., Sharma, A. K., Watkins, C. L. (2000). Reliability of measurement of muscle tone and muscle power in stroke patients. Age and ageing. 29(3):223-228.

[https://doi.org/10.1093/ageing/29.3.223]

-

Hiengkaew, V., Jitaree, K., Chaiyawat, P. (2012). Minimal detectable changes of the Berg Balance Scale, Fugl-MeyerAssessment Scale, Timed “Up & Go” Test, gait speeds, and 2-minute walk test in individuals with chronic stroke with different degrees of ankle plantarflexor tone. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 93(7):1201-1208.

[https://doi.org/10.1016/j.apmr.2012.01.014]

-

Horstman, A. M., Beltman, M. J., Gerrits, K. H., Koppe, P., Janssen, T. W., Elich, P. et al. (2008). Intrinsic muscle strength and voluntary activation of both lower limbs and functional performance after stroke. Clinical physiology and functional imaging, 28(4):251-261.

[https://doi.org/10.1111/j.1475-097X.2008.00802.x]

-

Hsueh, I. P., Hsu, M. J., Sheu, C. F., Lee, S., Hsieh, C. L., Lin, J. H. (2008). Psychometric comparisons of 2 versions of the Fugl-Meyer motor scale and 2 versions of the Stroke Rehabilitation Assessment of Movement. Neurorehabilitation and neural repair. 22(6):737-744.

[https://doi.org/10.1177/1545968308315999]

-

Koo, T. K., LI, M. Y. (2016). A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. J Chiropr Med. 15(2):155-163.

[https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012]

-

Langhorne, P., Coupar, F., Pollock, A. (2009). Motor recovery after stroke: asystematic review. The Lancet Neurology 8(8):741–754.

[https://doi.org/10.1016/S1474-4422(09)70150-4]

-

Lukács, M., Vécsei, L., & Beniczky, S. (2008). Large motor units are selectively affected following a stroke. Clinical Neurophysiology, 119(11):2555-2558.

[https://doi.org/10.1016/j.clinph.2008.08.005]

-

Miller, A. E. J., MacDougall, J. D., Tarnopolsky, M. A., Sale, D. G. (1993). Gender differences in strength and muscle fiber characteristics. European journal of applied physiology and occupational physiology. 66:254-262.

[https://doi.org/10.1007/BF00235103]

-

Mong, Y., Teo, T. W., Ng, S. S. (2010). 5-repetition sit-to-stand test in subjects with chronic stroke: reliability and validity. Archives of physical medicine and rehabilitation. 91(3):407-413.

[https://doi.org/10.1016/j.apmr.2009.10.030]

-

Murphy, M. A., Olson, S. L., Protas, E. J., Overby, A. R. (2003). Screening for falls in community-dwelling elderly. Journal of aging and physical activity. 15(11):66–80.

[https://doi.org/10.1123/japa.11.1.66]

- Ng, S. S. (2010a). Balance ability, not muscle strength and exercise endurance, determines performance of five-times-sit-to-stand (FTSTS) test in chronic hemiparetic subjects. Stroke, 41(4):P409.

-

Ng, S. (2010b). Balance ability, not muscle strength and exercise endurance, determines the performance of hemiparetic subjects on the timed-sit-to-stand test. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 89(6):497-504.

[https://doi.org/10.1097/PHM.0b013e3181d3e90a]

-

Ng, S. S., Fong, S. S., Chan, C. W., Fung, F. M., Pang, P. K., Tsang, N. N. et al(2015). Floor transfer test for assessing people with chronic stroke. Jounral of rehabilitation medicine. 47(6):489-494.

[https://doi.org/10.2340/16501977-1958]

-

Perry, J., Garrett, M., Gronley, J. K., & Mulroy, S. J. (1995). Classification of walking handicap in the stroke population. Stroke. 26(6):982-989.

[https://doi.org/10.1161/01.STR.26.6.982]

-

Podsiadlo, D., Richardson, S. (1991). The timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. Journal of the American Geriatrric Society. 39(2):142-148.

[https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x]

-

Salbach, N. M., O'Brien, K. K., Brooks, D., Irvin, E., Martino, R., Takhar, P. et al. (2017). Considerations for the selection of time-limited walk tests poststroke: a systematic review of test protocols and measurement properties. Journal of neurologic physical therapy. 41(1):3–17.

[https://doi.org/10.1097/NPT.0000000000000159]

-

Sawacha, Z., Carraro, E., Contessa, P., Guiotto, A., Masiero, S., Cobelli C. (2013). Relationship between clinical and instrumental balance assessments in chronic post-stroke hemiparesis subjects. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. 13:10:95.

[https://doi.org/10.1186/1743-0003-10-95]

-

Schmid, A. A., Van Puymbroeck, M., Altenburger, P. A., Miller, K. K., Combs, S. A., Page, S. J. (2013). Balance is associated with quality of life in chronic stroke. Topics in stroke rehabilitation, 20(4):340–346.

[https://doi.org/10.1310/tsr2004-340]

-

Shumway-Cook, A., Baldwin, M., Polissar, N., Gruber, W. (1997). Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults. Physical Therapy. 77(8):812-819.

[https://doi.org/10.1093/ptj/77.8.812]

-

Tinetti, M. E., Liu, WL., Claus, E. B. (1993). Predictors and prognosis of inability to get up after falls among elderly persons. JAMA. 269(1):65–70.

[https://doi.org/10.1001/jama.1993.03500010075035]

-

Whitney, S. L., Wrisley, D. M., Marchetti, G. F., Gee, M. A., Redfern, M. S., Furman, J. M. (2005) Clinical measurement of sit-to-stand performance in people with balance disorders: validity of data for the Five-Times Sit-to-Stand Test. Physical therapy. 85(10):1034-1045.

[https://doi.org/10.1093/ptj/85.10.1034]