중학생이 지각한 부모의 부정적 양육태도와 공격성의 관계에서 우울과 그릿의 다중병렬 매개효과

© 2025 by the Korean Physical Therapy Science

Abstract

This study aims to examine the relationship between negative parenting attitudes and aggression in adolescents, with depression and grit as important mediators. It is hoped that this study will provide information on the importance of considering psychological factors in the approach to psychological and emotional problems in adolescents and provide a basis for future approaches to adolescent mental health physical therapy and school-based physical therapy.

This study utilizes data from the 2020 Korean Children and Youth Panel Survey.

The research methodology was prepared from January to May 2020 and conducted by professional researchers through face-to-face interviews from August to November 2020, and the number of cases used in the study was 2,384.

First, we found a close relationship between negative parenting attitudes and adolescent depression and aggression. Second, depression and grit showed significant mediating effects between negative parenting attitudes and aggression. Third, we emphasize that depression and grit should be considered important factors in managing adolescent aggression. Finally, this is an important study that contributes to the promotion of adolescent health and well-being by exploring the complex effects of parenting attitudes on adolescent aggression and emotional problems.

Adolescent aggression is influenced by negative parenting attitudes, but it can also be managed by addressing depression and increasing grit. Among the various factors related to adolescent aggression, grit can be seen as a positive resource that helps maintain effort and interest. Therefore, even if parenting attitudes are negative, reducing depression and increasing grit can be a way to address issues such as violent delinquency in adolescents.

Keywords:

Aggression, Depression, Grit, Multiple Parallel Mediation, Parenting AttitudesⅠ. 서 론

최근 묻지 마 칼부림이 일종의 밈이 되어 기승을 부렸다. 묻지 마 칼부림과 같은 범죄를 이상동기 범죄라고 하는데 이상동기 범죄란 명확하지 않은 동기로 인해 불특정 다수를 겨냥한 폭력적 범죄(김수연과 김소영, 2023)로 이러한 사건들은 우리 사회에 큰 충격을 주었으며 이와 더불어 공격성에 대한 관심이 다른 어느 때 보다 높은 시기이다. 최근 학교폭력문제 등 청소년 범죄가 사회적 이슈로 떠오르고 있는 이 시점에 인간의 뇌가 태어날 때부터 폭력적인 것일까, 아니면 사회화의 과정에서 관찰이나 모방을 통해 학습된 것일까에 대한 연구가 꾸준히 진행되고 있다(전채현, 2012).

많은 학자들은 대중 매체에 나타난 폭력성과 인간의 실생활에서 나타내는 공격적 행동의 관계를 실증적으로 확인하기 위하여 다양한 실험을 수행하고 있지만, 여전히 개인이 대중 매체의 폭력에 많이 노출될 경우 공격성이 증가한다는 내용이 좀 더 우세한 실정이다(Anderson, 1997). 특히, 아동의 TV 시청과 관련한 종단 연구를 통해 아이들이 성인이 된 후의 반사회적 행동의 빈도와 공격성 등의 변화를 추적한 연구 결과(Huesmann 등, 2003), 아동의 폭력적인 TV 프로그램 시청 빈도가 높을수록 실제로 성인이 되었을 때 더욱 더 공격적인 행동을 보였다. 따라서 아동ㆍ청소년기의 공격성을 다루는 문제는 매우 중요한 부분이다. 아동ㆍ청소년기에 발현된 공격성은 시간이 지남에 따라 그 강도가 증가하거나 추가적인 문제행동을 낳게 되는 것으로 보고되었으며, 치료 및 예방의 적절한 시기를 놓치게 될 경우 성인기의 만성적 폭력 행동 및 범죄행위로 이어질 수 있으므로 시급한 개입이 필요하다(배은정과 남수현, 2023).

아동ㆍ청소년기의 공격성은 보통 부모의 학대, 감독, 과잉간섭과 소외, SNS 이용정도에 따라 영향을 받는 것으로 나타났다. 외적 요인으로는 양육태도, 친구관계, 교사관계, 사회적 관계 등으로부터 영향을 받고, 내적 요인으로는 생물학적 발달, 인지적 발달, 정서적 발달 등에 의해 영향을 받는다(조정숙과 박경애, 2021). 본 연구에서는 청소년 공격성에 영향을 미치는 외적 요인 중 부모의 양육태도에 관심을 두고 보고자 한다.

부모 양육태도에 대한 개념은 부모가 자녀를 양육함에 있어 일반적으로 나타나는 외적, 내적 행동이나 태도를 총칭하는 개념이다(김희수, 2005). 부모는 자녀의 심리적, 생리적 욕구를 지원해 주기 때문에 부모의 양육태도는 정신적으로 혼란을 겪고 있는 청소년기의 사회적응과 인격형성에 영향을 주게 된다(정숙희, 2017). 자녀는 성장하면서 부모와의 관계를 중심으로 자신의 역할을 인식하며, 어른들의 생활양식과 행동양식을 모방함으로써 사회규범에 맞는 행동을 학습하게 된다(김혜진, 2003). 하지만 부모와 안정된 애착을 형성하지 못하고 실패했을 경우, 부모에게 비합리적인 신념과 부정적인 감정이 형성되어 내재화된 문제행동으로 잠재되어 있다가 외현화된 문제행동인 공격성으로 촉발될 수 있다(조정숙과 박경애, 2021).

선행연구를 살펴보면, 부모양육태도가 무시-무관심, 거부적, 통제적, 공격-적대적 등의 부정적으로 인식하는 청소년일수록 공격성이 높은 것으로 나타난 반면, 양육태도가 수용적, 지지적, 관심, 친밀함 등의 온정적이라고 인식하는 청소년은 공격성이 낮은 것으로 나타났다(김재엽과 정윤경, 2007; 한동현과 김완일, 2013; Mize과 Pettit, 1997; Olweus, 1980). 긍정적인 양육태도는 청소년의 또래 애착이 높고, 부정적인 양육태도는 청소년의 공격성을 높이는 것으로 나타났다(김숙향과 김형모, 2018). 청소년의 공격성은 싸움이나 분노 폭발 등 다양한 형태로 표출되고 음주, 절도, 성폭행 등의 심각한 범법행위로 나타나기도 하고(DeVoe 등, 2003), 청소년기의 우울은 충동적이고 반항적인 방법이나 비행 등 다른 행동으로 표출되는 특성을 보인다(곽금주와 문은영, 1993). 이와 같이 다수의 선행연구가 부정적인 부모의 양육태도가 청소년의 우울 수준을 높이고 우울은 다시 공격성을 높인다고 하는 결과로써 부모의 긍정적 양육태도는 청소년의 우울과 공격성을 낮출 것이라고 예측한다(최창묵, 2024).

그릿은 2007년 미국의 Angela Duckworth에 의해 처음 소개된 개념으로 Duckworth 등(2007)에 의하면 “목표달성을 위한 장기적인 끈기(perseverance)과 열정(passion)”로 정의된다(Duckworth et al., 2007). 학자들 사이에서 그릿은 전 생애에 걸친 심리발달의 성공적 결과들을 이끄는 중요한 개념으로 인정받았으며, 21세기 건강한 발달과업을 위한 중요한 능력의 하나로도 제안된 바 있다(임효진, 2017; West et al., 2014). 그릿이 유사개념과 차별화되는 점은 노력과 흥미를 장기적으로 지속하는 데에 있는데, 그릿이 높은 것은 목표와 흥미를 쉽게 잃지 않고, 일관되게 유지하는 경향이 있는 것을 의미하며, 자기조절이 즉각적인 조절 능력이라면, 그릿은 장기간 동안 목표 달성을 위해 열정과 노력을 유지하는 것을 포함한다(Duckworth와 Gross, 2014). 따라서 본 연구에서도 선행연구와 같이 그릿을 개인이 장기적인 목표를 달성을 위한 끈기와 열정으로 정의하고자 한다.

그릿의 긍정적인 효과들이 증명되면서 그릿이 청소년의 학교적응, 학업 성취, 삶의 만족 등 심리정서발달에 긍정적인 영향을 미칠 뿐 아니라, 개인의 성공적인 수행과 정서발달에 보호 요인이 될 수 있는 것으로 언급되고 있으며 특히, 부모의 양육태도는 청소년의 그릿에 밀접한 영향을 미치는 것으로 보고 있다(남수현과 배은정, 2023). 청소년이 지각한 부모의 양육태도는 사회적 위축과 우울이라는 심리적 특성을 매개하여 비행 피해 경험에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났으며(최현주와 신혜진, 2016), 특히 부정적 양육태도는 자녀의 우울, 공격성 등에 영향을 주어 문제행동의 주요 원인으로 작용하게 된다(하문선 등, 2021; Garber 등 1997; Rudolph, 2010). 반면, 긍정적 양육태도는 청소년의 우울을 낮추는 경향이 있으며(정은선과 조한익, 2007), 부모의 애정을 많이 받은 집단은 정서적 안정감과 우울, 불안, 사회적 위축과 같은 부정적 정서행동문제가 낮은 것으로 나타났다(김정은과 박희현, 2011).

현재 그릿의 관계에 관한 연구는 미진한 실정이다. 그릿과 유사한 자기조절 및 통제와 같은 요인들이 청소년의 공격성에 유의한 영향을 갖는 것을 밝힌 연구(도금혜와 이지민, 2011; 박영준 외, 2016; 박지현과 송하나, 2011)를 고려했을 때 그릿은 청소년의 공격성에 유의한 영향을 미치고 노력과 흥미를 지속하는 장기적인 특성으로 일시적인 영향이 아닌 장기적인 영향임을 유추할 수 있다(장유진 등, 2021). 그릿은 회복탄력성과 유사한 개념으로도 볼 수 있는데, 회복탄력성이 높아지면 신체적 공격성과 언어적 공격성이 유의미하게 낮아지는 것으로 나타났다(이인화와 이현영, 2015). 이 외에도 선행연구에서 회복탄력성은 공격성 감소에 영향을 미치는 것으로 나타나 그릿은 공격성을 줄일 수 있는 중요한 요인이라고 할 수 있다(장유진 등, 2021; 권혜진과 정혜욱, 2015). 또한 그릿과 청소년의 부정적 정서 및 행동문제와의 관련성을 탐색한 최근 연구(유진은 등, 2020; 정혜원 등, 2020)에 따르면 청소년의 공격성, 주의집중 문제, 스마트폰 의존도가 강하게 나타날수록 그릿을 낮추는 부적인 관계를 보였다. 반대로 그릿이 개인의 부정적 정서를 완화하고 자신의 행동을 통제함으로써 발현되는 것임을 고려했을 때(황매향, 2019), 그릿 함양은 역으로 공격적인 행동을 통제할 수 있는 해결점이 될 수 있음을 유추할 수 있다(박영숙과 김정훈, 2022; 장유진 등, 2021).

이러한 내용을 바탕으로 본 연구에서는 청소년 시기의 우울과 그릿을 중요한 매개변수로 두고 부정적 양육태도가 공격성에 미치는 영향을 살펴보고자 한다. 청소년기는 신체적·정서적 변화가 급격하게 이루어지는 시기로, 특히 중학생 시기는 초등학생에 비해 자율성이 증대되는 반면, 고등학생보다 충동 조절 능력이 미숙한 과도기적 단계로서, 환경적 요인에 더욱 민감하게 반응할 가능성이 크다. 따라서 중학생의 공격성 형성 과정과 그 경로를 분석함은 청소년의 정신건강 물리치료 접근에 있어 기초자료가 될 수 있을 것으로 개대된다. 이러한 연구목적을 위한 연구문제는 다음과 같다.

첫째, 부모의 부정적 양육태도와 중학생의 그릿과 우울 그리고 공격성의 관계를 확인한다.

둘째, 중학생이 지각한 부정적 양육태도와 공격성 간의 관계에서 그릿과 우울의 다중병렬매개 효과를 검증한다.

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구는 중학생이 지각한 부정적 양육태도와 우울, 그릿 그리고 공격성의 관계를 분석하기 위해 한국아동ㆍ청소년패널조사 2018(이하 KCYPS 2018)의 중1 코호트(2,590명) 중 2020년 중3(3차년도) 자료를 활용하였다. 본 연구의 데이터는 청소년의 개인발달(생활시간, 건강, 신체발달 등)과 발달환경(가정, 활동/문화 환경 등) 및 청소년의 발달 배경(가정, 교육 등) 등을 추적 조사한 자료로, 청소년의 성장에 있어 개인적 요인뿐만 아닌 주변 환경적 요인이 함께 조사되어 본 연구문제를 확인하는데 적합한 자료로 판단하였다(한국청소년정책연구소, 2022). 연구 자료는 2020년 1월부터 5월까지 조사대상, 조사방법 및 조사문항 확정하였고, 6월부터 7월까지 NYPI IRB 심의를 받아, 8월부터 11월까지 전문조사원이 연구동의가 이루어진 대상자에 대해 면접을 통해 자료를 취합하였고, 12월까지 모든 수합을 마무리 하였다. 본 연구를 위한 자료취득은 2023년 10월 한국청소년정책연구원 홈페이지 자료실을 통해 다운로드하였다.

연구대상의 일반적 특성은 <Table 1>과 같다. 연구대상자의 일반적 특성을 살펴보면, 응답자 2,384명 중 남학생 1,278명, 여학생 1,106명으로 나타났다. 응답자의 출생년도를 살펴보면, 2004년생 9명(0.4%), 2005년생 2,345명(98.4%), 2006년생 30명(1.3%)으로 대부분이 2005년생인 것으로 나타났다. 또한 일주일간 땀이 날 정도로 운동하는 정도를 살펴본 결과, 운동을 하지 않는다가 892명(37.4%)로 가장 높았으며 그 다음으로 1시간(621명, 26.0%), 4시간 이상(306명, 12.8%), 2시간(382명, 16.0%), 3시간(183명, 7.7%) 순으로 나타났다.

마지막으로 지난 학기 학교성적 만족 수준 정도를 살펴보면, 보통이 945명(39.6%)으로 가장 많았고, 그 다음으로 만족 731명(30.7%), 불만족 406명(17.0%), 매우만족 176명(7.4%), 매우불만족 95명(4.02%), 모르겠다 31명(1.3%) 순으로 나타났다.

2. 측정도구

본 연구의 부정적양육태도 척도는 김태명과 이은주(2017)의 한국판 청소년용 동기모형 부모양육태도척도(PSCQ_KA)의 타당화에서 사용한 문항 중 KCYPS 2018에서 활용한 거부(4문항), 강요(4문항), 비일관성(4문항)에 해당하는 문항을 사용하였다(김태명과 이은주, 2017). 이 척도는 총 12문항으로 ‘부모님은 내가 하는 어떤 것도 만족스러워하지 않으신다.’, ‘부모님은 모든 것에 대해 “안 돼” 라고 하신다.’ 등으로 구성되어있다. 부정적 양육태도 척도는 4점 Likert 척도(1점 전혀 그렇지 않다, 4점 매우 그렇다)로 평가하며 총합이 높을수록 부정적 양육태도가 높다는 것을 의미한다. 선행연구의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .85(권형용, 2010)으로 나타났으며, 본 연구에서는 .90으로 나타났다.

본 연구의 우울 척도는 김광일 등(1984)의 간이 정신진단검사 실시 요강에서 사용한 문항을 KCYPS 2018에서 수정ㆍ보완하여 사용하였다(김광일 등, 1984). 이 척도는 총 10문항으로 ‘불행하다고 생각하거나 슬퍼하고 우울해한다.’, ‘걱정이 많다.’, ‘모든 일에 관심과 흥미가 없다.’ 등으로 구성되어있다. 우울 척도는 4점 Likert 척도(1점 전혀 그렇지 않다, 4점 매우 그렇다)로 평가하며 총합이 높을수록 우울이 높다는 것을 의미한다. 선행연구의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .76(김광일 등, 1984)으로 나타났으며, 본 연구에서는 .92로 나타났다.

본 연구의 그릿(끈기) 척도는 김희명과 황매향(2015)의 한국판 아동용 끈기(Grit) 척도의 타당화 연구에서 사용한 문항을 KCYPS 2018에서 사용하였다(김희명과 황매향, 2015). 이 척도는 총 8문항으로 ‘나는 무엇을 하다가 다른 생각이 나면 집중하기가 어렵다.’, ‘나는 자주 목표를 세우지만 그것을 이루기 전에 다른 목표를 세우고는 한다.’ 등으로 구성되어있다. 그릿 척도는 4점 Likert 척도(1점 전혀 그렇지 않다, 4점 매우 그렇다)로 평가하고 일부문항은 역채점 하여 활용하였으며, 총합이 높을수록 그릿이 높다는 것을 의미한다. 선행연구의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .78(Duckworth 등, 2007)로 나타났으며, 본 연구에서는 .36으로 나타났다.

본 연구의 공격성 척도는 조붕환과 임경희(2003)의 아동의 정서, 행동문제 자기보고형 평정척도 개발 및 타당화 연구에서 사용한 문항을 KCYPS 2018에서 수정ㆍ보완하여 사용하였다(조붕환과 임경희, 2003). 이 척도는 총 6문항으로 ‘작은 일에도 트집을 잡을 때가 있다.’, ‘내가 원하는 것을 못하게 하면 따지거나 덤빈다.’ 등으로 구성되어있다. 공격성 척도는 4점 Likert 척도(1점 전혀 그렇지 않다, 4점 매우 그렇다)로 평가하며 총합이 높을수록 공격이 높다는 것을 의미한다. 선행연구의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .83(유상현과 최연희, 2020)으로 나타났으며, 본 연구에서는 .86으로 나타났다.

3. 자료분석

본 연구는 SPSS와 PROCESS macro를 활용해 자료를 분석하였다. 연구대상의 특성과 주요변인들의 평균, 표준편차 및 왜도, 첨도를 알아보기 위해 기술통계를 실시하였고, 신뢰도 분석을 통해 측정도구의 신뢰도를 확인하였으며, 주요변인들 간의 관계를 살펴보고자 상관분석을 실시하였다. 마지막으로 우울과 그릿의 다중병렬매개효과를 검증하고자 프로그램에서 제시한 Model 4을 활용하여 분석하였다. 매개분석의 결과 값은 표준화 계수(β)로 제시하였으며, 매개모형의 통계적 유의성을 검증하기 위한 부트스트래핑(bootstrapping)은 선행연구에 따라 10,000으로 설정하였다(김상우와 이병희, 2020). 결과의 유의성 확인은 95% 신뢰구간의 하한값과 상한값 사이에 0이 포함되지 않아야 유의하다는 기준에 따라 매개효과를 확인하였으며(Shrout와 Bolger, 2002), 간접효과 유의성은 Sobel Z검정으로 최종 확인하였다.

Ⅲ. 결 과

1. 부정적 양육태도와 우울, 그릿 그리고 공격성 간의 관계 확인

주요변인들 간의 관계분석에 앞서 각 변인의 평균과 표준편차를 확인하였으며, 주요변인의 정규성 검증을 위해 왜도와 첨도를 확인하였다. 그 결과 왜도는 .186~.687의 값을 보였고, 첨도는 .150~.555의 값을 보임으로 Kline(2015)이 제시한 기준(왜도±3, 첨도 ±10이하)을 벗어나지 않아 정규분포 가정을 충족함을 알 수 있다(김상우와 김지현, 2022 재인용). 본 연구의 주요변인들의 관계를 분석한 결과는 <Table 2>에 제시하였다.

각 변인들의 상관계수를 살펴보면 부정적 양육태도는 우울(r=.382, P<.01)과 공격성(r=.355, P<.01)에는 정적(-) 상관을 보였으나 그릿(r=-.264, P<.01)과는 부적(-) 상관을 보였다. 그리고 우울은 공격성(r=.648, P<.01)과 정적(+) 상관을 보였으며, 그릿은 공격성(r=-.385, P<.01)과 부적(-)상관을 보였다.

이러한 결과는 부정적 양육태도와 우울, 그릿 그리고 공격성 간의 관련이 있음을 의미하는데 구체적으로, 부정적 양육태도는 중학생의 우울과 공격성을 높이고 그릿은 낮출 수 있음을 예측할 수 있다. 또한, 우울은 공격성을 높이고, 그릿은 공격성을 낮출 수 있음을 예측할 수 있다. 하지만 본 연구의 일부 상관계수(r)가 ±.40 이하로 그 수준이 낮음으로 변인 간의 관계를 상관계수로만 설명하기에는 한계가 있다. 그러나 상관관계가 인과관계를 의미하지는 않음으로 본 연구에서는 선행연구와 회귀계수를 통해 변인들 간의 관계를 살펴보았다(김상우, 정성진, 2023).

2. 부정적 양육태도와 공격성 간의 관계에서 우울과 그릿의 다중병렬 매개효과 검증

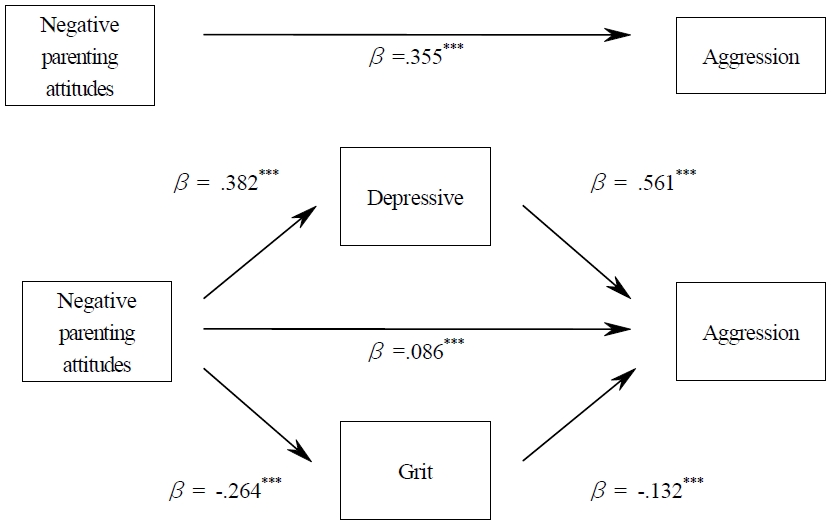

청소년이 지각한 부모의 부정적 양육태도와 공격성 간의 관계에서 우울과 그릿의 다중병렬매개효과를 검증하기 위해 Hayes(2013)가 제안한 SPSS PROCESS macro의 Model 4를 활용하였고, 간접효과 검증을 위해 부트스트래핑(bootstrapping)을 실시하였으며 그 결과는 <Figure 1>과 같다(김태은과 안윤영, 2021).

중학생이 지각한 부정적 양육태도가 공격성에 미치는 영향(β=.355, P<.001)은 통계적으로 유의하였고, 우울과 그릿이 추가되었을 때 그 영향력(β=.086, P<.001)이 줄어들었으나 여전히 통계적으로 유의하였다. 각 경로별 회귀계수를 살펴보면, 부정적 양육태도는 우울(β=.382 P<.001)과 그릿(β=-.264, P<.001)에 유의한 영향을 미치고 있고, 우울(β=.561, P<.001)과 그릿(β=-.132, P<.001)은 중학생의 공격성에 유의한 영향을 미치고 있다. 이러한 결과를 정리해 보면, 부정적 양육태도와 중학생의 공격성 관계는 우울과 그릿에 의해 다중병렬매개 되는 것으로 나타났다. 각 변인의 매개효과의 유의성 검증은 다음과 같다<Table 3>.

다중병렬매개효과의 유의성을 검증한 결과, 총 간접효과의 표준화계수(β)는 .249로 95% 신뢰구간(.243∽.310)에 0을 포함하고 있지 않아 통계적으로 유의하였다. 각 변인별 매개효과 검증결과를 살펴보면, 부정적 양육태도 → 우울 → 공격성의 간접효과(β)는 .214로 95% 신뢰구간(.204∽.272)에 0이 포함되지 않아 통계적으로 유의하였으며, 부정적 양육태도 → 그릿 → 공격성의 간접효과(β)도 .035로 95% 신뢰구간(.026∽.053)에 0이 포함되지 않아 통계적으로 유의하였다. 따라서 각 변인별 매개경로의 간접효과가 통계적으로 모두 유의함으로 매개모형을 지지하고 있음을 확인하였으며, Sobel Z검증을 통해 간접효과의 유의성도 최종 확인하였다<Table 4>.

Sobel Z검증을 좀 더 살펴보면, 우울(Z=17.023, P<.001)과 그릿(Z=6.744, P<.001) 모두 통계적으로 유의한 것으로 확인되었다. 따라서 중학생이 지각한 부모의 부정적 양육태도는 그 자체로도 청소년의 공격성에 영향을 미치지만, 동시에 우울과 그릿에도 영향을 미치고 우울과 그릿 역시 각각 중학생의 공격성에 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.

Ⅳ. 논 의

본 연구는 중학생이 지각한 부모의 부정적 양육태도가 공격성에 미치는 영향과 이 관계에서 우울과 그릿의 매개효과를 검증하였다.

연구 결과, 부정적 양육태도는 우울과 공격성에 정적인 영향을 미쳤으며, 그릿에는 부적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 우울은 공격성과 정적 상관을 보였으며, 그릿은 공격성과 부적 상관을 보였다. 이는 부모의 부정적 양육태도가 청소년의 정서적·행동적 문제에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 이러한 결과가 나타난 이유는 다음과 같이 해석될 수 있다. 먼저, 부모의 부정적 양육태도는 청소년에게 정서적 불안정성을 초래하여 우울을 증가시키고, 이는 다시 공격적인 행동으로 이어질 가능성이 높다. 이는 애착 이론(Bowlby, 1982)에 기반하여 설명될 수 있다. 즉, 부정적인 양육 환경에서 자란 청소년은 안정적인 정서 조절 능력을 갖추기 어려우며, 이에 따라 부정적 감정을 공격적인 방식으로 표출할 가능성이 증가한다(김진과 하문선, 2020; 김평화와 윤혜미, 2013).

한편, 그릿이 공격성과 부적 상관을 보인 이유는 그릿이 개인의 인내력과 목표 지향성을 증진시키는 특성이 있기 때문이다(Duckworth et al., 2007). 높은 그릿을 가진 청소년은 어려운 상황에서도 감정을 조절하고 문제 해결 중심적인 접근을 할 가능성이 높다. 반면, 부정적 양육태도는 자녀의 자율성과 자기통제력을 저하시켜 그릿의 형성을 방해하고(남수현과 배은정, 2023), 이는 결과적으로 공격적인 행동을 억제하는 능력을 감소시키는 것으로 해석할 수 있다.

또한, 본 연구에서 매개변인의 상대적 영향력을 검토한 결과, 우울이 그릿보다 공격성에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 청소년이 부정적인 정서를 경험할 때 이를 적절히 해소하지 못하면 공격적인 행동으로 표출될 가능성이 높다는 점을 시사한다(최현주와 신혜진, 2016). 따라서 청소년의 공격성을 감소시키기 위해서는 우울을 완화하는 정서적 지원뿐만 아니라, 장기적인 목표 설정과 인내력을 키울 수 있는 프로그램이 필요할 것이다.

본 연구는 부모의 부정적 양육태도가 청소년의 공격성에 미치는 영향과 이 과정에서 우울과 그릿의 매개효과를 분석하였다. 연구 결과, 부정적 양육태도는 청소년의 우울과 공격성을 증가시키는 것으로 나타났으며, 이는 부모의 양육태도가 청소년의 정서 및 행동 발달에 중요한 영향을 미친다는 점을 시사한다.

특히, 우울과 그릿은 부정적 양육태도와 공격성 간의 매개변인으로 작용하였다. 부정적 양육태도는 우울을 증가시키고, 증가된 우울은 공격성을 촉진하는 경로를 보였다. 반면, 부정적 양육태도는 그릿을 저하시켜 공격성을 억제하는 능력을 감소시키는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 청소년의 공격성을 효과적으로 관리하기 위해 우울을 완화하고 그릿을 증진시키는 개입이 필요함을 강조한다.

이에 따라, 부모 및 교육기관은 청소년의 정서적 안정을 위한 프로그램을 개발하고, 부모의 양육태도 개선을 위한 교육과 상담을 제공해야 한다. 또한, 학교에서는 학생들의 우울을 완화하고 그릿을 향상시키는 교육 및 심리 지원 프로그램을 운영하여 청소년의 건강한 성장과 학교 폭력 예방에 기여할 필요가 있다.

본 연구에는 제한점이 존재함으로 그 결과를 해석하는데 유의하기 바란다. 첫째, 본 연구는 횡단적 연구로 수행되었기 때문에 인과관계를 명확히 단정 짓기 어렵다. 후속 연구에서는 종단적 연구 설계를 적용하여 변인 간의 장기적인 영향력을 검토할 필요가 있다. 둘째, 본 연구에서 사용된 자료는 청소년의 자기보고(self-report) 방식으로 수집된 것으로, 응답자의 주관적 지각에 따라 결과가 영향을 받을 가능성이 있다. 따라서 부모의 양육태도를 객관적으로 측정할 수 있는 다차원적인 평가 방법을 포함하는 것이 바람직하다. 마지막으로 본 연구에서 고려한 매개변인은 우울과 그릿에 한정되었으며, 공격성에 영향을 미칠 수 있는 다른 심리·환경적 요인은 포함되지 않았다. 따라서 향후 연구에서는 보다 다양한 매개변인을 포함한 분석이 필요하다.

이러한 제한점에도 불구하고 본 연구는 부모의 양육태도가 청소년의 공격성에 미치는 영향에서 우울과 그릿이 중요한 역할을 한다는 점을 실증적으로 확인하였다는 점에 그 의의가 있다. 향후 연구에서는 이를 바탕으로 청소년의 정서적 안정과 사회적 적응을 지원할 수 있는 보다 효과적인 개입 방안을 모색하는 것이 필요할 것이다.

Ⅴ. 결 론

본 연구는 청소년이 지각한 부모의 부정적 양육태도와 공격성의 관계를 알아보고 그 관계에서 우울과 그릿의 다중병렬매개효과를 검증하고자 하였다. 그 결과 부정적 양육태도는 공격성과 우울에 유의한 정적영향을 미치고 있다. 둘째, 우울은 공격성에 유의한 정적 영향을 미치고 있다. 셋째, 부정적 양육태도는 그릿에 부적영향을 미치고 있다. 넷째, 그릿은 공격성에 부적 영향을 미치고 있다. 마지막으로 부정적 양육태도와 공격성 간의 관계에서 우울과 그릿은 다중병렬매개효과를 가지고 있음을 확인하였다.

이러한 결과는 청소년의 공격성은 부모의 부정적 양육태도에 직접적으로 영향을 받고 있기도 하지만 우울을 관리하고 그릿을 높임으로 공격성을 관리 할 수도 있음을 시사한다. 청소년의 공격성에 영향을 미치는 요인은 다양하지만 그 중 그릿은 청소년들이 어떤 일을 함에 있어 노력과 흥미를 유지할 수 있는 긍정적 자원으로 선행연구들에서 보고하고 있다. 따라서 청소년이 지각하는 부모의 양육태도가 부정적이라 할지라도 청소년의 우울감을 낮추고 그릿을 높여줄 수 있는 프로그램을 기획하고 지원한다면 학교폭력, 청소년의 폭력적 비행 문제 등을 해결하는 방안이 될 수 있을 것이다. 또한 청소년 발달단계에 맞추어 정기적이고 지속적인 양육 관련 부모교육을 계획한다면 건강한 청소년 성장에 긍정적 결과를 기대할 수 있을 것으로 사료된다.

References

- 곽금주, 문은영. 청소년의 심리적 특징 및 우울과 비행간의 관계. 한국심리학회지: 발달, 1993;6(2):29-43.

- 권혜진, 정혜욱. 아동의 학교생활적응에 영향을 미치는 요인. 육아지원연구, 2015;10(4):79-96.

- 김광일, 김재환, 원호택. 간이정신진단검사 실시요강. 중앙적성연구소, 1984.

- 김상우, 김지현. 중학생의 학교폭력 피해경험과 가해경험 간 관계. 학습자중심교과교육연구, 2022;22(21):485-500.

- 김상우, 정성진. 청소년 게임이용문제와 주관적 행복감의 관계. 학습자중심교과교육연구, 2023;23(18):573-584.

- 김수연, 김소영. https://www.00news.co.kr/news/articleView.html?idxno=80204, 공공뉴스 2023(2024.04.20. 인출).

- 김숙향, 김형모. 부모의 양육태도가 청소년의 공격성에 미치는 영향: 또래애착 매개효과: 한국콘텐츠학회논문지, 2018;18(2):642-651.

- 김재엽, 정윤경. 부모의 양육태도와 청소년의 공격성 및 폭력행동과의 관계. 청소년학연구, 2007;14(5):169-197.

-

김정은, 박희현. 직업군인 자녀가 지각한 부모양육행동이 청소년기 외로움과 자기상에 미치는 영향. 인간발달연구, 2011;18(4):79-99.

[https://doi.org/10.15718/discog.2011.18.1.79]

-

김진, 하문선. 청소년기 부모학대 경험이 사이버비행에 미치는 영향: 사회적 위축과 우울의 순차적 매개 효과. 중등교육연구, 2020;68(1):97-133.

[https://doi.org/10.1002/nadc.20204103426]

- 김태명, 이은주. 지각된 부모의 자기통제력과 양육태도가 청소년의 적응에 미치는 효과. 교육심리연구, 2017;31(1):121-143.

- 김태은, 안윤영. 대학생의 정서적 학대 경험과 분노와의 관계에서 자기체계 손상의 다중병렬매개효과. 한국가족복지학, 2021;26(1):131-146.

- 김평화, 윤혜미. 아동학대가 아동의 정서결핍과 공격성에 미치는 영향. 한국아동복지학, 2013;41:217-239.

-

김희수. 고등학생이 지각한 부모의 양육태도와 학생의 자아존중감 및 진로결정과의 관계. 중등교육연구, 2005;53(3):63-88.

[https://doi.org/10.1215/00265667-2005-63-64-53]

- 남수현, 배은정. 청소년들이 지각한 부모의 양육 태도와 신체화 증상의 관계에서 그릿과 우울의 이중매개효과. 한국학교보건학회지 2023;36(1):1-8.

- 도금혜, 이지민. 청소년의 인터넷 중독, 자아존중감, 자기통제, 공격성간의 관계구조. 가정과삶의질연구, 2011;29(3):59-69.

-

박영숙, 김정훈. 비행경험 청소년의 그릿 (Grit) 이 공격성에 미치는 영향: 우울의 매개효과. 교정복지연구, 2022;(81):121-142.

[https://doi.org/10.35422/cwsk.2022.81.121]

- 박영준, 조요한, 정종하 등. 스마트폰 의존과 공격성 간의 관계에서 주의집중의 매개효과. 한국심리학회 학술대회 자료집, 2016;407-407.

- 박지현, 송하나. 자기조절능력 증진프로그램이 유아의 인지 및 정서조절 능력과 외현적 공격성에 미치는 효과. 유아교육연구, 2011;31(1):157-182.

- 송수정. 초등학생이 지각한 부모양육태도와 공격성이 친구관계에 미치는 영향. 학습자중심교과교육연구, 2022;22(22):113-124.

- 유상현, 최연희. 청소년의 부모애착과 사이버비행과의 관계에서 우울, 공격성의 매개 효과. 인성교육연구, 2020; 5(2):89-101.

-

유진은, 김형관, 노민정. Group Mnet 기계학습 기법을 통한 중학생의 끈기(grit) 관련 변수 탐색. 한국청소년연구, 2020;31(1):157-182.

[https://doi.org/10.14816/sky.2020.31.1.157]

-

이인화, 이헌영. 게임중독과 학교폭력성향 중학생들의 신체활동을 통합한 회복탄력성 증진 프로그램 중재 및 활용방안. 한국체육정책학회지, 2015;13(3):61-72.

[https://doi.org/10.17759/autdd.20150411]

-

임효진. 그릿의 최근 연구동향과 재개념화의 필요성. 교육심리연구, 2017;31(4), 663-681.

[https://doi.org/10.1007/s10682-017-9904-5]

- 장유진, 이승연, 장유나 등. 청소년의 그릿, 주의집중 문제, 공격성 간의 관계: 휴대전화 의존도의 조절된 매개효과 검증. 한국교육학연구, 2021;27(1):377-405.

- 전채연. [브레인 신호등] 인간의 폭력성은 본능인가, 학습된 것인가. 브레인, 2012;33, 54-55.

- 정은선, 조한익. 부모의 양육태도가 주관적 행복감과 우울감에 미치는 영향: 강인성의 매개역할. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 2009;21(1):209-227.

- 정혜원, 김예림, 박소영. 초·중학생의 그릿에 영향을 미치는 변수 탐색. 학습자중심교과교육연구, 2020;20(8):673-693.

- 조정숙, 박경애. 중학생이 지각한 부정적 부모양육태도와 공격성의 관계. 상담심리교육복지, 2021;8(1):25-40.

- 최창묵. 부모의 긍정적 양육태도가 우울을 매개로 청소년의 공격성에 미치는 영향: 잠재성장모형을 활용한 종단 매개효과. 청소년학연구, 2024;31(4):337-363.

- 최현주, 신혜진. 중학생이 지각한 부모의 양육태도가 우울과 사회적 위축감을 매개로 비행피해에 미치는 영향. 한국청소년연구, 2016;27(2):297-323.

- 하문선, 김은선, 한은지, 안수연. 부모의 부정적 양육태도, 청소년의 우울, 공격성, 사이버비행 및 현실비행 간 관계. 중등교육연구, 2021;69(2):209-244.

- 한동현, 김완일. 모의 부정적 양육태도와 청소년의 공격성의 관계에서 자아분화의 매개효과. 상담학연구, 2013;14(1):247-263.

- 황매향. 학업상담에서의 그릿의 의미와 증진 방안 탐색. 초등상담연구, 2019;18(1):1-21.

-

Bowlby, J. Attachment and loss: retrospect and prospect. American journal of Orthopsychiatry, 1982;52(4), 664.

[https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1982.tb01456.x]

-

Duckworth, A. L., Christopher, P., Michael, D. M., & Dennis, R. K. Grit: perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 2007;92(6), 1087-1188.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.6.1087]

-

Duckworth, A., & Gross, J. J. Self-control and grit: Related but separable determinants of success. Current directions in psychological science, 2014;23(5):319-325.

[https://doi.org/10.1177/0963721414541462]

-

Garber, J., Robinson, N. S., & Valentiner, D. The relation between parenting and adolescent depression: Self-worth as a mediator. Journal of Adolescent Research, 1997;12(1):12-33.

[https://doi.org/10.1177/0743554897121003]

-

Mize, J., & Pettit, G. S. Mothers' social coaching, mother-child relationship style, and children's peer competence: Is the medium the message? Child Development, 1997;68(2):312-323.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1997.tb01942.x]

-

Olweus, D. Familial and temperamental determinants of aggressive behavior in adolescent boys: A causal analysis. Developmental psychology, 1980;16(6):644.

[https://doi.org/10.1037//0012-1649.16.6.644]

-

Rudolph, K. D. Implicit theories of peer relationships. Social Development, 2010;19(1), 113-129.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2008.00534.x]

-

West, M. R., Kraft, M. A., Finn, A. S., Martin, R. E., Duckworth, A. L., Gabrieli, C. F. O., & Gabrieli, J. D. E. Promise and paradox: Measuring students’ non-cognitive skills and the impact of schooling. Educational Evaluation and Policy Analysis, 2014;38(1), 148-170.

[https://doi.org/10.3102/0162373715597298]