불안정한 지지면에서 능동적 진동운동이 노인의 몸통 근육 두께에 미치는 효과

© 2025 by the Korean Physical Therapy Science

Abstract

This study aimed to examine the effects of active vibration exercise performed on unstable surfaces to enhance trunk muscle thickness in the elderly.

A case-control study.

This study recruited and randomly assigned 24 elderly participants to an experimental group (n=12) or a control (n=12) group. The experimental group engaged in active vibration exercises using a Flexi-Bar on unstable surfaces, while the control group performed the same exercises on stable surfaces. Both groups participated in 30-minute exercise sessions, five times a week for four weeks. Trunk muscle thickness was assessed using an ultrasonic device. Collected data were analyzed using SPSS 22.0 with paired t-tests for within-group comparisons and independent t-tests for between-group comparisons.

Both groups demonstrated a significant increase in trunk muscle thickness (p<0.05) following the intervention. However, according to between-group comparisons, the experimental group exhibited a much greater improvement in trunk muscle thickness than the control group (p<0.05).

This study highlighted the effectiveness of active vibration exercise on unstable surfaces in enhancing trunk muscle thickness among the elderly.

Keywords:

Active vibration exercise, Trunk Muscles thickness, Unstable surfaces.Ⅰ. 서 론

지난 10년 동안 인간의 기대수명은 크게 늘어나 2050년에는 60세 이상의 인구가 3배로 증가될 것으로 예상되어(Wong 등, 2017) 노인 건강과 관련된 다양한 연구와 정책이 필요한 실정이다(김은정 등, 2021). 노인은 근육량 감소로 인하여 신체적 움직임과 기능적 활동의 감소가 특징적으로 나타난다(Park과 Song, 2020). 신체 근육량 감소는 다양한 부작용을 유발하고 특히 균형과 보행 능력 저하와 같은 문제를 유발하며 이는 낙상의 위험성을 증가시켜(Chen 등, 2014; Emilio 등, 2014) 노인의 삶의 질을 감소시키는 요인으로 작용한다.

노인의 삶의 질과 관계되는 보행 능력은 다리의 기능적 움직임이 필요하며 다리의 움직임을 위해 몸통의 안정성이 먼저 선행되어야 가능하다(정경현과 이병희, 2022). 그러므로 몸통에 위치한 근육의 강화는 노인의 삶의 질 개선을 위한 필연적인 부분이라고 할 수 있다. 몸통의 안정성과 관련된 근육은 배바깥빗근과 배속빗근 및 배가로근이 있다(Kang 등, 2016). 이 근육들의 부족한 수축은 몸통의 불안정성을 증가시켜 잘못된 움직임과 함께 조직의 손상을 유발한다(Barr 등, 2005). 또한, 몸통에 위치한 근육의 약화와 위축은 만성 허리 통증을 유발하여(Ylinen 등, 2024) 다양한 기능적 동작의 어려움을 발생시킨다. 몸통의 안정성 증가는 신체의 자세 정렬을 바르게 유지하게 하고 신체적 움직임의 향상을 위해서 그 중요성은 매우 크다(Asgari 등, 2022).

임상에서 몸통 근육의 강화를 위해 고유수용성신경근촉진법 다리패턴을 이용하거나(Chae 등, 2022), 몸통 안정화 운동을 적용하는 방법이 이용하고 있다(lee 등, 2022). 하지만 몸통에 위치한 근육을 강화하기에는 자극 정도가 부족하여 다양한 방법을 적용하거나 병행을 하여 이용하고 있다(Batista 등, 2024; Bervis 등, 2022; Chung 등, 2015). 그 방법으로는 불안정한 지지면을 이용한 방법과(Jeong 등, 2022) 진동자극을 이용한 방법이 보고되고 있다(윤혜령과 이은주, 2023). 불안정한 지지면에서 하는 운동은 여러 부위의 신체 능력 조절이 필요로 하며(Claußen과 Heidelbach, 2024) 신체적 기능을 보다 향상시키는 것으로 알려져 있다(Kibele 등, 2021). 진동을 이용한 방법은 전신 진동을 신체에 적용하는 수동 진동과 플렉시바(flexi-bar)나 슬러시파이프(slashpipe)를 이용한 능동진동으로 분류된다(박재철과 정진규, 2023). 플렉시바와 같은 능동진동은 노인에게 있어 안전하게 적용할 수 있는 도구로 근육 방추를 활성화시켜 반사적 근육 수축을 유도하며 적용 방법에 따라 다양한 근육을 강화시킬 수 있다(Krause 등, 2016). 진동의 적용은 근육을 동시수축 하여 근육과 신경계의 반응을 이끌어 내어 근육을 강화시킨다(Torcasio 등, 2008). 관련 연구로 Chung 등(2015)은 플렉시바 운동이 건강한 성인의 몸통근육을 강화시킨다고 보고하였고, 또 다른 연구에서는 장시간 플렉시바 운동이 근육량과 근력을 긍정적으로 증가시킨다고 보고하였다(Chung 등, 2018; Phanpheng 등, 2020).

이처럼 불안정 지지면에서 실시하는 운동과 능동 진동을 이용한 방법의 효과는 잘 알려져 있지만 대부분 선행연구는 정상 성인에게 적용하거나 불안정 지지면과 진동을 개별적으로 적용하였고, 본 연구처럼 불안정 지지면과 능동진동을 함께 적용하여 노인의 몸통 근육의 두께 변화를 확인한 연구는 아직까지 부족한 실정이다. 그러므로 본 연구는 불안정 지지면에서 플렉시바를 이용한 운동이 노인의 몸통 근육 두께에 미치는 긍정적인 효과와 향후 근육 두께 증가가 신체 기능 능력 개선에 영향을 줄 수 있는 운동 방법인지를 확인하고자한다.

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구에 참여 대상자는 G시에 거주하고 있는 65세 이상 70세에 해당하는 남녀 노인을 모집하였다. 연구 대상자 표본크기 선정은 선행연구(Moon 등, 2014)의 효과크기를 이용하여 G*Power(Faul 등, 2007) 프로그램으로 Cohen의 표본 추출 공식에 의해 유의수준과 효과크기(d=0.8), 검정력(1-β=0.90)으로 설정하여 각 집단에 11명씩 산출되었으며 탈락을 생각하여 24명의 대상자를 선정하였다. 대상자 24명에 대하여 무작위 제비뽑기를 통하여 실험군 12명과 대조군 12명으로 무작위 배정하였으며 대상자에게 실험 참여 하기 전에 연구의 진행 절차 및 목적에 대해 설명한 후 참여 동의서를 받은 후 자발적으로 참여한 자를 대상으로 실험을 진행하였다. 대상자는 실험 전 사전 검사를 실시하였으며 4주 후 사후 검사를 실시하였다.

연구 대상자의 선정 기준과 제외 기준은 다음과 같다. 선정 기준은 노화로 운동 능력이 감소 될 것을 고려하여 다음과 같이 선정하였다(Posner 등, 1986). 1) 65세에서 70세에 해당하는 노인으로 보조 도구 없이 독립 보행 가능한 자. 2) 실험에 대한 내용을 이해하고 수행할 수 있는 자로 하였다. 제외 기준은 1) 70세 이상으로 심혈관계 질환 관련 약물 및 다양한 약물을 복용하고 있는 자. 2) 심박조절기 착용한 자. 3) 규칙적인 운동에 참여한 자. 4) 진동운동에 영향을 줄 수 있는 정형외과적 문제가 있는 자. 5) 균형과 보행에 영향을 줄 수 있는 안뜰계와 시각 손상 및 마비가 있는 자는 제외하였다.

2. 운동 방법

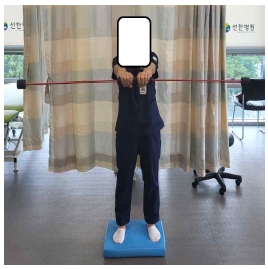

본 연구는 불안정한 지지면에서 능동적 진동운동을 적용한 실험군과 안정한 지지면에서 능동적 진동을 적용한 대조군으로 나누어 적용하였다. 능동적 진동 운동은 플렉시바 (FLEXI-BAR®; Flexi-Sports, Germany)를 사용하였다. 플렉시바의 손잡이는 고무로 되어 있으며 길이 153cm, 무게 710g, 두께는 9.5mm이며 1분당 270회(4.6Hz)의 진동을 발생시키며 전신 운동 도구로 사용되고 있다. 불안정한 지면을 제공하기 위하여 사이즈 50X41X6cm, 무게 0.7kg인 밸런스 패드 엘리트(BALANCE-PAD ELITE; AIREX, Switzerland)를 사용하였다.

실험군은 Kim 등(2014)에서 이용한 방법을 노인의 특성에 맞게 수정하여 적용하였다. 적용 방법은 밸런스 패드 위에서 어깨 너비로 양쪽 발을 벌리고 양쪽 팔로 플렉시바를 평행하게 잡은 후 위, 아래로 30초 흔든 후, 플렉시바를 수직으로 놓고 진동 방향을 앞, 뒤로 적용하여 30초 흔들기를 하였다. 휴식은 위, 아래와 앞, 뒤로 적용 한 후 1분간 주어졌다. 대조군은 안정한 지지면 위에서 실험군과 같은 방법으로 운동을 실시하였다. 실험군과 대조군은 1회 30분, 주 5회, 4주 동안 실시하였다(Figure 1).

3. 측정방법 및 도구

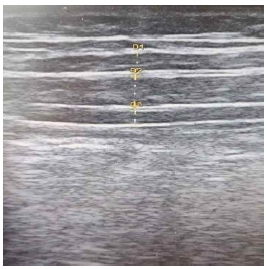

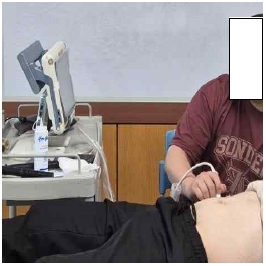

초음파 장비를(Mylabone, Esaote, Italy) 이용하여 배가로근과 배바깥빗근 및 배속빗근의 몸통 근육 두께를 측정하였다. 본 실험에서 사용한 초음파 장비의 주파수 변조 범위는 10㎒, 초음파 변환기는 7.5㎒ 직선형변환기(linear transducer)를 적용하였다. 몸통 근육 두께 측정은 실험 대상자를 바로 누운 자세에서 측정 시 자세가 움직이지 않도록 무릎관절 아래 삼각형 모양의 보조 받침대를 받쳤으며 몸통 근육의 오른쪽 근육만 측정하였다. 또한 호흡이 배가로근의 두께 변화에 영향을 미칠 수 있기 때문에 날숨의 마지막 단계에서 측정하였다. 측정 시 변환기를 배꼽에서 바깥쪽 방향으로 13㎝ 떨어진 위치에서 앞위엉덩뼈가시와 겨드랑이 선이 만나는 부위에서 배바깥빗근이 초음파 영상 화면상 왼쪽에 위치하게 하여 배가로근과 배바깥빗근 및 배속빗근을 획득하였고, 초음파 영상 장치에 내장된 전자식 캘리퍼를 사용하여 각 근육의 근막과 근막 사이를 3회 측정 후 평균값을 근육 두께로 정하였다(이완희 2018). 측정 시기별 측정 부위를 정확히 알아보기 위하여 수술용 펜으로 표시한 후 변환기와 피부 사이에 압박을 줄이기 위해 초음파 겔(Dayo Medical, Co., PROGEL-II, Korea, 2024)을 도포하였으며 검사자 간의 차이를 최소화하기 위해 몸통 근육의 기초적인 해부학 지식과 초음파 측정 장비를 이용한 연구를 5년 이상한 물리치료사 한 명을 정하여 측정하였다(Figure 2, 3).

4. 자료 분석

본 연구에서 수집된 실험 자료는 SPSS 22.0(SPSS Inc., Chicago, USA) 통계 프로그램을 사용하여 분석하였다. 수집된 모든 자료는 Shapiro-wilk test 공식을 사용하여 정규성 검정을 실시하였으며 모든 측정 변수가 정규 분포하여 모수 검정 방법을 사용하였다. 연구 대상자의 일반적인 특성을 확인하기 위하여 독립표본 t-검정을 실시하였다. 집단 내 변화인 실험 전과 실험 후의 차이를 위하여 대응표본 t-검정을 사용하였고 집단 간 실험 전과 후의 차이값을 비교하기 위해서는 독립표본 t-검정을 사용하였다. 본 연구에서 통계학적 유의수준은 0.05로 설정하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 연구 대상자의 일반적인 특성

본 실험의 대상자는 총 24명으로 실험군은 남자 5명, 여자 7명으로 총 12명이었고, 평균 연령은 67.20±1.03세, 평균 신장은 161.40±4.88cm, 평균 체중은 53.40±4.03kg이었다. 대조군은 남자 5명, 여자 7명으로 총 12명이었고, 평균 연령은 65.70±2.49세, 평균 신장은 162.10±4.53cm, 평균 체중은 52.70±1.49kg이었다. 연구 대상자의 일반적인 특성은 집단 간 유의한 차이가 없었다<Table 1>.

2. 몸통 근육 두께 변화

몸통 근육의 두께 변화를 알아보기 위하여 배가로근과 배바깥빗근 및 배속빗근을 측정하였다. 배가로근과 배바깥빗근 및 배속빗근의 두께 변화는 집단 내 실험 전과 후에 불안정한 지지면에서 능동적 진동을 적용한 실험군과 안정한 지지면에서 능동적 진동운동을 적용한 대조군에서 유의한 차이를 보였으며(p<0.05), 집단 간 배가로근과 배바깥빗근 및 배속빗근의 두께 변화는 안정한 지지면에서 능동적 진동운동을 적용한 대조군 보다 불안정한 지지면에서 능동적 진동을 적용한 실험군에서 유의한 차이를 보였다(p<0.05)<Table 2>.

Ⅳ. 고 찰

본 연구는 불안정한 지지면에서 플렉시바를 이용한 능동 진동운동이 노인의 배가로근과 배바깥빗근 및 배속빗근의 두께에 미치는 영향을 확인하고자 하였다. 24명의 노인을 두 그룹으로 분류하여 실험 전과 실험 후에 배가로근과 배속빗근 및 배속빗근 등의 몸통 근육 두께를 측정하였고 다음과 같은 결과를 확인하였다. 배가로근과 배속빗근 및 배속빗근의 두께는 집단 내에서 4주 후에 유의한 차이가 있었고, 집단 간에서도 4주 후에 대조군보다 실험군에서 유의한 차이를 보여 불안정한 지지면에서 플렉시바를 이용한 운동은 근육의 구조적 변화인 근육 두께를 충분히 증가시킨다는 결과를 확인하였다.

플렉시바와 관련된 선행연구를 보면 Chung 등(2015)는 건강한 성인 20명을 대상으로 다양한 자세에서 플렉시바 운동과 비플렉시바 운동을 적용한 후 몸통 근육의 활성도를 확인한 연구에서 비플렉시바 운동에 비해 플렉시바 운동군이 배바깥빗근과 배속빗근에서 효과적으로 증가하였다고 보고하였다. Chung 등(2018)는 만성 요통이 있는 사람을 대상으로 6주간 하루 30분 주 3회 플렉시바 운동을 적용한 후 기능장애 개선과 배바깥빗근의 활성도 능력을 향상시켰다고 보고하였다. 불안정한 지지면을 이용한 연구도 살펴보면 불안정한 지지면에서 실시한 교각운동은 배바깥빗근의 두께를 증가시킨다고 보고하였고(Kim 등, 2017) 메타분석 결과 배바깥빗근과 배속빗근, 뭇갈래근 등 몸통에 위치한 근육은 지지면이 불안정 할수록 증가한다고 보고하여(Batista 등, 2024) 선행연구와 본 연구와는 불안정한 지지면에서 플렉시바를 함께 적용한 차이가 있지만 본 연구와 유사한 결과를 보였다.

불안정한 지지면에서 실시하는 운동은 몸통의 안정화에 대한 큰 요구를 필요하여 신경근의 동원을 증가시켜 결과적으로 근육의 활성도를 높이는 것으로 알려져 있다(Behm과 Colado, 2012). 불안정한 지지면에서 훈련은 낮은 부하를 사용하여 높은 신경근을 동원할 수 있는 점과 고유수용성감각을 개선할 수 있는 가능성으로 인해(Cavalcante 등, 2020; Pirauá 등, 2019) 재활 프로그램으로 자주 활용되고 있다(Behm과 Colado, 2012). 지지면이 불안정하면 우리 신체는 먼저 몸통 근육을 수축시켜 몸통의 안정성을 유지한다(Aruin과 Latash, 1995). 지지면이 불안정 하게 되면 발에서 발생되는 외적 동요를 이겨 내기 위해 몸통에 위치한 여러 근육들의 동시수축을 유도하고 그로 인해 본 연구에서 대조군에 비해 실험군에서 배가로근과 배속빗근 배바깥빗근의 두께가 증가한 것으로 생각된다.

불안정한 지지면처럼 외적 불안정성 요인으로 작용할 수 있는 방법으로 플렉시바와 같은 능동진동 자극이 있다. Lee 등(2016)은 건강한 성인 대학생을 대상으로 플렉시바 적용은 배가로근과 뭇갈래근의 두께를 증가시킨다고 보고하였다. Lee과 Kim(2018)은 만성 뇌졸증 환자에게 능동 진동인 플렉시바를 적용하여 몸통 근활성화를 확인한 연구에서 배곧은근과 배바깥빗근 및 배속빗근의 유의한 증가를 보고하여 같은 실험 대상자는 아니지만 비슷한 결과를 확인하였다. 플렉시바는 고탄성 성질의 스틱을 이용하여 흔들 때 진동이 발생하며 이는 힘줄과 관절의 고유수용성감각을 자극하여 신체 강화를 위한 방법으로 이용되며 진동 자극이 불안정성으로 작용하고 이를 조절하기 위해 신체 여러 곳에 위치한 다양한 근육의 주동근과 길항근의 동시수축을 통해 근육의 형태학적 변화를 기대해볼 수 있다(Moreside 등, 2007). 플렉시바를 손에 잡고 다양한 방향으로 흔들면 외부에서 발생하는 진동이 몸에 전달되어 몸통 근육의 활성화를 유도한다(Mileva 등, 2010). 결과적으로 플렉시바를 적용할 때 진동 외력이 몸통에 위치한 배가로근과 배바깥빗근, 배속빗근의 동시 수축을 유도하였고 그 결과 본 연구에서 몸통 근육의 두께가 증가한 것으로 보인다.

또한, 두 가지 방법을 병행하여 적용한 연구도 확인할 수 있었다. 허리통증 환자에게 불안정한 지지면에서 플렉시바 운동 적용은 자세 안정성에 영향을 미치는 몸통 근육과 다리 근육의 활성도를 보다 더 증가시킬 수 있어서 재활운동으로 적합하다고 언급하였다(Bervis 등, 2022). 불안정한 지지면 운동과 플렉시바 운동은 지지면의 불안정성에서 오는 외력과 플렉시바를 다양한 방향에서 흔들 때 발생하는 진동이 몸통에 추가적인 외력으로 작용하고 그 결과 실험군에서 배가로근과 배바깥빗근 및 배속빗근이 대조군에 비해 더욱 두께가 증가한 것으로 보인다. 본 연구에서 배바깥빗근이 다른 근육에 비해 더 많이 증가한 것은 몸통에 위치한 배바깥빗근은 지지면이 불안정 할수록 더욱 큰 활성을 보이는 연구처럼(Kim 등, 2017) 불안정한 지지면에서 플렉시바 동시 적용은 신체에 더 큰 외력으로 작용하여 배바깥빗근이 다른 근육에 비해 0.46㎜의 증가를 보였고, 배속빗근이 0.26㎜, 배가로근이 0.37㎜의 순으로 증가를 보인 것으로 생각된다.

본 연구의 제한점은 특정 지역에 소수의 노인을 대상으로 하였고, 측정 장비의 신뢰도를 측정하지 못하였으며, 노인의 신체 기능과 관계되는 보행과 균형 능력을 확인하지 못하였다. 또한, 특정 몸통 근육의 형태학적 변화만을 확인하여 일반화하기는 어렵겠지만 본 연구에서 확인된 변화는 긍정적으로 생각된다. 추후에는 근육 두께와 밀접한 관련이 있는 몸통과 다리 근육의 근활성도 연구와 함께 보행 및 균형관련 연구가 필요해 보인다.

Ⅴ. 결 론

본 연구는 65세를 넘는 노인을 대상으로 불안정한 지지면에서 플렉시바를 적용한 결과 배가로근, 배바깥빗근 및 배속빗근의 두께가 유의하게 증가한 것을 확인하였다. 이러한 결과를 바탕으로 불안정한 지지면과 함께 플렉시바 운동의 동시 적용을 노인의 몸통 근육두께 강화 방법으로 제시하며 노인의 근육의 형태학적 변화를 위한 기초자료와 재활운동으로써 활용가능성을 제시하고자 한다.

References

- 김은정, 이한주, 이선희. 낙상예방 운동 프로그램이 노인주간보호센터 재가노인의 하지 근력, 균형 능력 및 낙상효능감에 미치는 효과. 근관절건강학회. 2021;28(2):102-10.

-

박재철, 정진규. 진동을 병행한 교각운동이 복부 근육 두께에 미치는 영향. 대한물리치료과학회지. 2023;30(3):31-40.

[https://doi.org/10.51202/1664-6533-2023-4-030]

- 이완희. 재활 영상해부학. 서울: 대한나래출판사. 2018;130-42.

- 윤혜령, 이은주. 전신진동 자극 훈련이 경직형 뇌성마비 아동의 배가로근 두께 및 앉은 자세 균형에 미치는 영향. 대한물리치료과학회지. 2023;30(1):72-84.

-

전경형, 이병희. 코어운동이 성인남성의 동적 균형과 몸통의 수평 회전에 미치는 효과. 대한물리치료과학회 2022;12(29):96-111.

[https://doi.org/10.58680/ej202231835]

-

Aruin AS, Latash ML. Directional specificity of postural muscles in feed-forward postural reactions during fast voluntary arm movements. Exp Brain Res. 1995;103(2):323-32.

[https://doi.org/10.1007/BF00231718]

-

Asgari M, Mokhtarinia HR, Sanjari MA, et al. Trunk dynamic stability assessment for individuals with and without nonspecific low back pain during repetitive movement. Hum Factors. 2022;64:291-304.

[https://doi.org/10.1177/0018720820939697]

-

Barr KP, Griggs M, Cadby T. Lumbar stabilization: core concepts and current literature, part 1. Am J Phy Med Rehabil. 2005;84(6):473-80.

[https://doi.org/10.1097/01.phm.0000163709.70471.42]

-

Batista GDA, Beltrán SP, Passos MHP, et al. Comparison of the electromyography activity during exercises with stable and unstable surfaces: A systematic review and meta-analysis. Sports. 2024;12(4):111.

[https://doi.org/10.3390/sports12040111]

- Behm D, Colado JC. The effectiveness of resistance training using unstable surfaces and devices for rehabilitation. Int J Sports Phys Ther. 2012;7(2):226–41.

-

Bervis S, Kahrizi S, Parnianpour M, et al. Amplitude of electromyographic activity of trunk and lower extremity muscles during oscillatory forces of flexi-bar on stable and unstable surfaces in people with nonspecific low back pain. J Biomed Phys Eng. 2022;12(5):521-34.

[https://doi.org/10.31661/jbpe.v0i0.1912-1022]

-

Cavalcante BR, De Souza MF, Falck RS, et al. Effects of resistance exercise with instability on cognitive function (REI Study): A proof-of-concept randomized controlled trial in older adults with cognitive complaints. J Alzheimer's Dis. 2020;77(1):227–39.

[https://doi.org/10.3233/JAD-200349]

- Chae, JB, Jung JH, Jung DE. Effect of PNF leg pattern application according to posture on muscle activation of the contralateral gluteus and transverse abdominis: a preliminary study. PNF and Movement. 2022;20(2):285-93.

-

Claußen L, Heidelbach T. Resistance exercising on unstable surface leads to pupil dlation. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2024:16(1):62.

[https://doi.org/10.1186/s13102-024-00858-w]

-

Chen LK, Liu LK, Woo J, et al. Sarcopenia in Asia: consensus report of the asian working group for sarcopenia. J Am Med Dire Assoc. 2014;15(2):95-101.

[https://doi.org/10.1016/j.jamda.2013.11.025]

-

Chung JS, Park S, Kim JY, et al. Effects of flexi-bar and non-flexi-bar exercises on trunk muscles activity in different postures in healthy adults. J Phys Ther Sci. 2015;27:2275-8.

[https://doi.org/10.1589/jpts.27.2275]

-

Chung SH, You YY, Lee HJ, et al. Effects of stabilization exercise using flexi-bar on functional disability and transverse abdominis thickness in patients with chronic low back pain. J Phy Ther Sci. 2018;30:400-4.

[https://doi.org/10.1589/jpts.30.400]

- Emilio EJM-L, Hita-Contreras F, Jiménez-Lara PM, et al. The association of flexibility, balance, and lumbar strength with balance ability: risk of falls in older adults. J Sports Sci Med. 2014;13(2):349-57.

-

Faul F, Erdfelder E, Lang A-G, et al. G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods. 2007;39(2):175-91.

[https://doi.org/10.3758/BF03193146]

- Jeong SY, Son SJ, Lee HS, et al. Comparison of trunk and lower extremity muscle activities during deadlift depending on support surface. PNF and Movement. 2022;20(1):67-72.

-

Kang SY, Choung SD, Jeon HS. Modifying the hip abduction angle during bridging exercise can facilitate gluteus maximus activity. Man Ther. 2016;22:211-5.

[https://doi.org/10.1016/j.math.2015.12.010]

- Krause A, Gollhofer A, Freyler K, et al. Acute corticospinal and spinal modulation after whole body vibration. J Musculoskeletal Neuronal Interact. 2016;16(4):327-38.

-

Kibele A, Claußen L, Eckart N. Why resistance training in metastable states of equilibrium could be beneficial for older adults – a narrative review. Dtsch Z Sportmed. 2021;72:54-60.

[https://doi.org/10.5960/dzsm.2020.442]

-

Kim JH, SO KH, Bae YR, et al. A Comparison of Flexi-bar and General Lumbar Stabilizing Exercise Effects on Muscle Activity and Fatigue”. J Phys Ther Sci. 2014:6(2):229-33.

[https://doi.org/10.1589/jpts.26.229]

- Kim HS, Bae WS, Lee KC. Comparison of the abdominal muscle thickness and activity by using tool and unstable surface which is accompanied bridge exercise doing abdominal drawing-in breath. KSIM. 2017;5(1):25-34.

-

Lee DK, Kim EK. Effects of active vibration exercise on trunk muscle activity, balance, and activities of daily living in patients with chronic stroke. JKPT. 2018;30(4):146-50.

[https://doi.org/10.18857/jkpt.2018.30.4.146]

-

Lee SJ, Kim YN, Lee DK. The effect of flexi-bar exercise with vibration on trunk muscle thickness and balance in university students in their twenties. J Phys Ther Sci. 2016;28(4):1298-302.

[https://doi.org/10.1589/jpts.28.1298]

-

Lee YS, Baek SY, Moon YJ. Effect of trunk muscle activity and transverse abdominis muscle thickness trunk stabilization exercise in chronic stroke patients. KOEN. 2022;16(8):361-70.

[https://doi.org/10.21184/jkeia.2022.12.16.8.361]

-

Mileva KN, Kadr M, Amin N, et al. Acute effects of flexi-bar vs. shambar exercise on muscle electromyography activity and performance. J Strength Cond Res. 2010;24(3):737-48.

[https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181c7c2d8]

-

Moon HJ, Choi YR, Lee SK. Effects of virtual reality cognitive rehabilitation program on cognitive function, physical function and depression in the elders with dementia. J Int Acad Phys Ther Res. 2014;5(2):730-7.

[https://doi.org/10.5854/JIAPTR.2014.10.31.730]

-

Moreside J, Vera-Garcia FJ, McGil SM. Trunk muscle activation patterns, lumbar com- pressive forces, and spine stability when using the bodyblade. Phys Ther. 2007;87(2):153-63.

[https://doi.org/10.2522/ptj.20060019]

-

Park JY, Song YJ. Effects of 15-week complex exercise program of sarcopenia elderly women on body composition, IGF-1 and hip muscle strength. KJS. 2020;18(2):621-33.

[https://doi.org/10.46669/kss.2020.18.2.056]

-

Phanpheng Y, Hiruntrakul A, Phanpheng Y. Effects of flexi bar training model to health-related physical fitness in overweight adults. J Phys Ther Sci. 2020;32:489–95.

[https://doi.org/10.1589/jpts.32.489]

-

Pirauá ALT, Cavalcante BR, Oliveira VMA, et al. Effect of 24-week strength training on unstable surfaces on mobility, balance, and concern about falling in older adults. Scand J Med Sci Sports. 2019;29(11):1805–12.

[https://doi.org/10.1111/sms.13510]

-

Posner JD, Gorman KM, Klein HS, et al. Exercise capacity in the elderly. Am J Cardiol. 1986;57(5):C52-C58.

[https://doi.org/10.1016/0002-9149(86)91027-1]

-

Torcasio A, Van Lenthe G, Van Oosterwyck H. The importance of loading frequency, rate and vibration for enhancing bone adaptation and implant osseointegration. Eur Cell Mater. 2008;16(9):56-68.

[https://doi.org/10.22203/eCM.v016a07]

-

Ylinen J, Pasanen T, Heinonen A, et al. Trunk muscle activation of core stabilization exercises in subjects with and without chronic low back pain. J Back Musculoskelet Rehabil. 2024;37(4):897-908.

[https://doi.org/10.3233/BMR-230043]

-

Wong AYL, Karppinen J, Samartzis D. Low back pain in older adults: risk factors, management options and future directions. Scoliosis Spinal Disord. 2017;12(1):14.

[https://doi.org/10.1186/s13013-017-0121-3]