의료기관 유형별 뇌졸중 환자의 로봇 보행재활 이용 현황 분석

© 2025 by the Korean Physical Therapy Science

Abstract

Although the demand for robot-assisted gait rehabilitation is increasing, its high implementation and maintenance costs may result in disparities in utilization across different types of medical institutions. This study aimed to analyze the trends and institutional differences in the use of robot-assisted gait rehabilitation.

Cross-sectional analysis using Health Insurance Review & Assessment Service data from 2022 to 2023

Data on robot-assisted gait training patients, number of sessions, and medical expenses were analyzed. Utilization rates per bed and the proportion of stroke patients receiving robot-assisted rehabilitation were calculated for five types of institutions: tertiary hospitals, general hospitals, hospitals, clinics, and public centers.

The number of robot-assisted gait training patients increased by 97.38% in 2023 (from 2,327 to 4,593) compared to 2022, the total number of sessions increased by 166.20% (from 44,223 to 117,722), and medical expenses increased by 169.21% (from KRW 1.35 billion to KRW 3.62 billion). Hospitals had the highest utilization rate, and utilization rate per bed was highest in tertiary hospitals. The proportion of robot patients compared to stroke increased from 0.36% to 0.69%, and hospitals had the highest rate (2.85%).

The utilization rate and accessibility of robotic gait rehabilitation differ by institution type. Tailored support and policy interventions are needed to address disparities, expand accessibility, and optimize resource allocation, especially in institutions with limited services such as clinics and public centers.

Keywords:

Health insurance, Medical institution types, Physical therapy, Robot-assisted gait training, StrokeⅠ. 서 론

한국은 급속한 고령화로 인해 65세 이상 노인 인구 비율이 매년 꾸준히 증가하고 있다. 2023년 12월 공표된 통계청 장래인구추계에 따르면 65세 이상 노인 인구는 기대수명 연장 및 출산율 감소 등의 영향으로 2022년 17.4%에서 2025년 20.3%, 2035년 30.1%로 증가하며, 2048년에는 40%를 초과할 것으로 전망했다(통계청, 2023). 노인의 비율이 증가함에 따라 의료기관 방문자 수와 재활 치료의 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 이로 인해 국가 의료 예산에서 재활 치료 서비스의 지출 비중 또한 크게 증가하고 있다(신지영과 유명순, 2022).

‘장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률’은 시기적절한 집중 재활 치료를 통해 장애를 최소화하고 사회로의 조기 복귀를 위한 재활의료기관을 지정·운영하도록 규정하고 있으며, 2024년 현재 전국에 53개소가 운영되고 있다. 이러한 법적·제도적 지원에도 불구하고, 물리치료에 대한 수요는 여전히 증가하고 있다. 신지영과 유명순(2022)에 따르면 2006년부터 2015년까지 재활 치료 서비스 영역의 의료비는 연평균 9.5% 증가하였으며, 물리치료 영역의 기여도(79.5%)는 비물리치료 영역(20.5%)보다 약 4배 높았다. 특히 물리치료 세부 영역 중에서는 전문물리치료 영역의 기여도(57.9%)가 가장 높았다(신지영과 유명순, 2022). 그러나 현재의 물리치료사 수와 인프라가 이러한 수요를 충족시키기에는 여전히 부족한 상황이다.

4차 산업혁명으로 로봇 기술이 발달함에 따라 의료 분야에서는 진단이나 수술, 재활 등 다양한 방면에서 활용되고 있다. 물리치료 분야에서는 주로 뇌졸중 환자의 보행 능력 향상을 위한 훈련이나(권승철과 신원섭, 2020; Kim So Yeong과 Kim Byeong Geun, 2023; Kim Young Gwi 등, 2023) 팔 기능 향상을 위한 훈련(송귀빈과 박은초, 2016; 양대중과 이용선, 2022)에 사용되고 있으며, 외국에서는 길랭-바레 증후군이나 근육위축증 등 다양한 질환에 로봇이 적용되고 있다(Chen 등, 2024; Hirayama 등, 2024). 김지희(2016)는 로봇 보행 훈련이 관절 각도와 힘을 정밀하게 조절하며 체중지지 강도를 점차 감소시켜 능동적 보행을 유도하고, 가상현실 시스템을 결합해 생체 되먹임과 과제 지향적 훈련으로 보행 능력을 효과적으로 향상시킨다고 보고하였다. 여러 연구에 따르면 로봇 기반의 재활 치료는 전통적인 물리치료 방법보다 운동 기능 회복 속도와 효율성을 높이는 효과가 있어 이를 활용하는 의료기관이 점차 늘어나고 있다(김소영 등, 2023; 김지희, 2016; 박소연, 2015; 통계청, 2023; Ham Sin Cheol과 Lim Chae Gil, 2016; Kim Young Gwi 등, 2023; Shin Young Il 등, 2015). 또한, 2022년부터 전문물리치료 영역 중 재활 기능치료 영역에 아급성기 뇌졸중 환자 대상 로봇 보행 훈련에 대한 건강보험요양급여가 추가되었고, 이후 보행 훈련에 대한 로봇 활용도가 높아지고 있다.

하지만 의료기관의 유형에 따라 로봇 보행재활 이용 현황과 접근성이 크게 차이 날 수 있으며, 초기 도입 비용과 유지 관리 비용이 높아 각 기관의 특성과 경제적 여건에 따라 로봇 보행재활 장비의 보유율 및 사용률이 달라질 가능성이 크다. 이는 의료기관의 유형에 따라 상이한 물리치료 서비스가 제공될 수 있으며, 의료 서비스의 형평성 문제로 이어질 수 있다. 따라서 의료기관 유형별로 로봇 보행재활이 어느 정도로 활용되고 있는지, 비용 대비 효용성은 어느 정도인지를 분석할 필요성이 있다.

본 연구에서는 건강보험심사평가원에서 제공하는 데이터를 바탕으로 국내 의료기관 유형에 따른 로봇 보행재활 이용 현황과, 이에 따른 경제적, 운영적 차이를 알아보고자 하였다. 이를 위해 로봇 보행재활 환자 수, 총 실시횟수, 진료금액 데이터를 재가공한 변수들을 추가하여 2022년도와 2023년도를 비교함으로써 로봇 보행재활 이용 현황과 추세를 알아보고자 하였다. 이를 통해 로봇 보행재활의 효율적 확산을 위한 시사점을 도출하고, 고령화로 인한 물리치료 수요 증가에 대비한 장기적 전략 수립에 기여하고자 한다.

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구는 2022년과 2023년 국내 의료기관에서 로봇 보행재활을 받은 뇌졸중 환자 데이터를 분석하였으며, 해당 데이터는 건강보험심사평가원의 요양급여비용 명세서를 기반으로 하였다. 로봇 보행재활은 ‘이학요법료’ 중 ‘전문재활치료료’로 분류되며, ‘재활기능치료(사-130)’ 중 뇌졸중 환자에게 30분 이상 로봇을 이용한 보행훈련(코드 MM304)에 해당한다.

본 연구는 건강보험심사평가원에서 제공한 ‘요양기관 종별 진료행위 현황’ 통계자료를 바탕으로 2022년과 2023년에 심사된 로봇 보행재활 데이터를 추출하였으며, 전체 뇌졸중 환자 대비 로봇 보행재활 이용 현황을 알아보기 위해 ‘질병 소분류(3단 상병) 요양기관 종별 현황’ 통계자료 중 뇌졸중 데이터를 수집하였다. 뇌졸중은 한국표준질병·사인분류 소분류 I60 (거미막하 출혈), I61 (뇌내출혈), I62 (기타 비외상성 두개내출혈), I63 (뇌경색증), I64 (출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중)로 산출되었다. 뇌졸중 유형별 환자의 특성은 Table 1과 같다.

Number and rate of change of stroke patients by type of medical institution, 2022–2023(Unit: persons, %)

또한, 물리치료실 병상 수와 비교하기 위해 ‘지역별 종별 특수진료실 현황’에 대한 동일 기간의 ‘물리치료실 병상 수’ 데이터를 추가로 수집하였다. 2022년과 2023년의 물리치료실 병상 수는 의료기관 종별로 모두 변화가 없었다.

2. 연구 변수 추출 방법

건강보험심사평가원(2024)에 따르면, 환자 수는 행위 항목의 수진자 수로, 동일인의 중복이 제거되었으나 요양기관 유형이 다를 경우 중복으로 집계될 수 있다. 총 실시 횟수는 1회 투여량, 1일 실시 횟수, 총 실시 횟수를 곱하여 집계되며, 단위 절사로 인해 합계와 불일치할 수 있다.

의료기관의 종류는 상급종합병원, 종합병원, 병원급, 의원급, 보건기관 등 5종으로 분류되며, 병원급에는 병원, 요양병원, 정신병원, 치과병원, 한방병원이 포함되고, 의원급에는 의원, 한의원, 치과의원이 포함되었다. 그리고 보건기관 등에는 보건소, 보건지소, 보건진료소, 보건의료원, 조산원이 포함되었다.

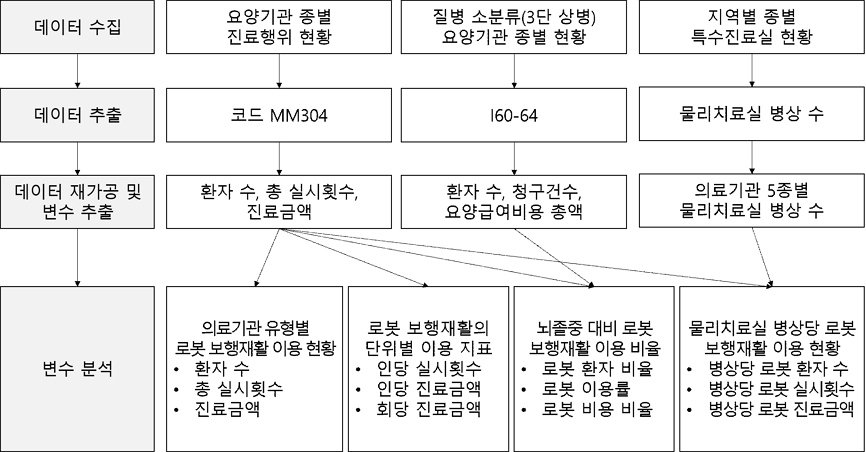

이 데이터는 의료기관 유형별 로봇 보행재활 이용 현황, 로봇 보행재활의 단위별 이용 지표, 뇌졸중 대비 로봇 보행재활 이용 비율, 물리치료실 병상당 로봇 보행재활 이용 현황을 분석하는 데 활용되었다(Figure 1).

건강보험심사평가원에 따르면, 질병은 주 상병 기준으로 진단되며, 의료기관에서 의사가 일차적으로 진단명을 부여해 진료비가 청구되므로 최종 확정된 질병과 차이가 있을 수 있다. 질병코드 I60~I64에 해당하는 데이터를 합산해 뇌졸중 현황을 산출하고, 환자 수, 청구건수, 요양급여비용총액을 추출해 로봇 보행재활 데이터와 비교하였다. 환자 수는 동일인 중복이 제거된 값이며, 요양급여비용총액은 보험자 부담금과 본인부담금을 포함한 진료 비용이다. 이 데이터는 뇌졸중 대비 로봇 보행재활 이용 비율을 분석하는 데 활용되었다(Figure 1).

물리치료실 병상 수는 건강보험법 제 43조(요양기관 현황에 대한 신고) 및 동법 시행규칙 제 12조(요양기관 현황 신고 등)에 따라 요양기관이 건강보험심사평가원에 신고한 기준을 바탕으로 작성되었다. 지역별·종별 물리치료 병상 수 데이터에서 지역별 병상 수를 합산하여 의료기관 종별 병상 수로 재가공하였으며, 14종으로 세분된 데이터를 상급종합병원, 종합병원, 병원급, 의원급, 보건기관 등 5종으로 재가공하였다. 이러한 데이터는 물리치료실 병상당 로봇 환자 수, 로봇 실시횟수, 로봇 진료금액을 분석하는 데 활용되었다(Figure 1).

3. 연구 변수 분석 방법

본 연구에서는 ‘요양기관 종별 로봇 보행재활’, ‘의료기관 종별 뇌졸중 현황’ 및 ‘요양기관 종별 물리치료실 병상 수’ 데이터를 활용해 의료기관 유형별 로봇 보행재활 이용 현황을 분석하였다(Figure 1). 모든 통계자료는 Excel 2016 (Microsoft, USA)로 다운로드 후 처리되었으며, 연구 변수는 다음과 같이 계산되었다.

2022년과 2023년 ‘요양기관 종별 로봇 보행재활’ 데이터에서 환자 수, 총 실시횟수, 진료금액을 연도별 및 유형별(종별)로 분석하였다.

2022년과 2023년 ‘요양기관 종별 로봇 보행재활’ 데이터에서 환자 수, 총 실시횟수, 진료금액을 활용해 다음과 같은 변수를 산출하였다:

인당 실시횟수 = 총 실시횟수 ÷ 환자 수

인당 진료금액 = 진료금액 ÷ 환자 수

회당 진료금액 = 진료금액 ÷ 총 실시횟수

이러한 지표를 통해 로봇 보행재활 치료의 사용 빈도와 비용 부담을 의료기관 유형별로 비교하고 연도별 변화를 분석하였다.

2022년과 2023년 ‘질병 소분류(3단 상병) 요양기관 종별 현황’ 데이터에서 뇌졸중의 환자 수, 청구건수, 요양급여비용총액을 활용해 다음과 같은 변수를 산출하였다:

로봇 환자 비율 = (로봇 보행재활 환자 수 ÷ 뇌졸중 환자 수) × 100

로봇 이용률 = (로봇 보행재활 실시횟수 ÷ 뇌졸중 청구건수) × 100

로봇 비용 비율 = (로봇 보행재활 진료금액 ÷ 뇌졸중 요양급여비용총액)× 100

이 지표들은 뇌졸중 환자 대비 의료기관별 로봇 보행재활 제공 정도와 비용 비율을 비교하고 연도별 변화를 분석하는 데 활용되었다.

‘요양기관 종별 물리치료실 병상 수’ 데이터에서 물리치료실 병상당 로봇 보행재활 이용 현황을 분석하기 위해 다음과 같은 지표를 산출하였다:

병상당 로봇 환자 수 = 로봇 보행재활 환자 수 ÷ 병상 수

병상당 로봇 실시횟수 = 로봇 보행재활 실시횟수 ÷ 병상 수

병상당 로봇 진료금액 = 진료금액 ÷ 병상 수

이 지표들은 병상 수를 기준으로 의료기관 유형별 로봇 보행재활 활용도를 비교하는 데 활용되었다.

Ⅲ. 연구결과

1. 의료기관 유형별 로봇 보행재활 이용 현황

전체적으로 환자 수는 2022년 2,327명에서 2023년 4,593명으로 97.38% 증가하였다<Table 2>. 주요 의료기관 유형별로 살펴보면, 상급종합병원, 종합병원, 병원급 모두에서 증가하였다. 2022년도 의료기관 유형별 비율을 살펴보면 상급종합병원이 32.83%, 종합병원이 11.99%, 병원급이 59.86%를 차지하였으며, 2023년도에는 상급종합병원 31.42%, 종합병원 14.11%, 병원급 61.18%, 의원급 0.02%로 나타났다. 병원급은 두 해 모두에서 전체 환자 수 중 가장 큰 비율을 차지하였고, 가장 높은 증가율을 보인 유형은 종합병원으로, 2022년 279명에서 2023년 648명으로 132.26% 증가하였다. 또한, 2022년 0명이었던 의원급에서도 2023년도에 1명이 기록되었다.

전체 총 실시횟수는 2022년 44,223회에서 2023년 117,722회로 166.20% 증가하였으며, 모든 주요 의료기관 유형에서 증가세를 보였다<Table 2>. 2022년 의료기관 유형별 비율을 보면 상급종합병원이 18.48%, 종합병원이 6.90%, 병원급이 74.62%를 차지했으며, 2023년에는 상급종합병원 13.80%, 종합병원 8.18%, 병원급 78.02%, 의원급 0.01%로 나타났다. 환자 수에서와 마찬가지로 병원급이 두 해에서 모두 총 실시횟수의 가장 큰 비중을 차지했다. 가장 높은 증가율을 보인 의료기관 유형은 종합병원으로, 2022년 3,051회에서 2023년 9,630회로 215.63% 증가하였다. 또한, 2022년에는 실시횟수가 없었던 의원급에서 2023년 총 6회 사용되었다.

전체 진료금액은 2022년 13억 4,589만 7천원에서 2023년 36억 2,327만 3천원으로 169.21% 증가하였으며, 모든 주요 의료기관 유형에서 상승세를 보였다<Table 2>. 2022년 진료금액 비율을 보면 상급종합병원이 19.67%, 종합병원이 7.01%, 병원급이 73.32%를 차지하였으며, 2023년에는 상급종합병원 14.71%, 종합병원 8.33%, 병원급이 76.95%, 의원급이 0.004%를 기록했다. 두 해 모두에서 병원급이 전체 진료금액의 가장 큰 비중을 차지했으며, 가장 높은 증가율을 보인 유형은 종합병원으로, 2022년 9,432만 2천원에서 2023년 3억 181만 3천원으로 219.98% 증가하였다. 또한, 2022년 진료금액이 없었던 의원급에서도 2023년에 15만원이 발생하였다.

2. 로봇 보행재활의 단위별 이용 지표

환자 1인당 로봇 보행재활 실시횟수는 2022년 19회에서 2023년 25.6회로 34.87% 증가하였으며 상급종합병원, 종합병원, 병원급에서 모두 상승세를 보였다<Table 3>. 인당 실시횟수가 가장 많은 유형은 병원급으로, 2022년에는 23.7회, 2023년에는 32.7회로 약 38% 증가하였다. 2022년의 병원급 인당 실시횟수는 상급종합병원(10.7회)과 종합병원(10.9회)에 비해 약 2배 많은 수준이었으며, 2023년에는 상급종합병원(11.3회)보다 약 3배, 종합병원(14.9회)보다 약 2배 높은 것으로 나타났다. 또한, 상급종합병원은 2022년 대비 2023년에 인당 실시횟수가 약 5% 증가한 반면, 종합병원과 병원급에서는 각각 35.9%와 38.0%로 비교적 높은 증가율을 보였다.

2022년과 2023년의 환자 1인당 로봇 보행재활 진료금액은 2022년 57만 8천 4백원에서 2023년 78만 8천 9백원으로 36.39% 증가하였으며, 상급종합병원, 종합병원, 병원급에서 모두 증가 추세를 보였다<Table 3>. 병원급의 인당 진료금액은 두 해 모두 가장 높은 수치를 보였으며, 2022년에는 70만 8천 4백원, 2023년에는 99만 2천 3백원으로 약 40% 증가하였다. 2022년 병원급의 인당 진료금액은 상급종합병원(34만 6천 6백원)과 종합병원(33만 8천 1백원)보다 약 2배 많은 수준이었으며, 2023년에는 상급종합병원(36만 9천 4백원)의 약 3배, 종합병원(46만 5천 8백원)의 약 2배 수준으로 나타났다. 또한, 상급종합병원은 2022년 대비 2023년에 인당 진료금액이 약 6.6% 증가한 반면, 종합병원과 병원급에서는 각각 37.8%와 40.0%로 더 높은 증가율을 보였다.

로봇 보행재활 1회당 진료금액은 2022년 3만 4백원에서 2023년 3만 8백원으로 1.13% 증가하였으며, 상급종합병원, 종합병원, 병원급 모두 소폭 상승한 것으로 나타났다<Table 3>. 회당 진료금액이 가장 높은 유형은 상급종합병원으로, 2022년에는 3만 2천 4백원에서 2023년에는 3만 2천 8백원으로 약 1.29% 증가하였다. 병원급의 회당 진료금액은 2022년 2만 9천 9백원, 2023년 3만 4백원으로 상급종합병원과 종합병원(2022년 3만 9백원, 2023년 3만 1천 3백원)보다 낮았으나, 증가율은 1.52%로 상급종합병원과 종합병원(1.38%)보다 더 높게 나타났다.

3. 뇌졸중 대비 로봇 보행재활 이용 비율

로봇 환자 비율은 2022년 0.36%에서 2023년 0.69%로 90.85% 증가하였으며, 상급종합병원, 종합병원, 병원급에서 모두 증가하였다<Table 4>. 특히, 전체 뇌졸중 환자 중 로봇 보행재활 환자 비율이 가장 높은 유형은 병원급으로, 2022년 1.37%에서 2023년 2.85%로 107.65% 증가하였다. 반면, 2022년 대비 2023년 증가율이 가장 높았던 유형은 종합병원으로, 2022년 0.09%에서 2023년 0.20%로 118.57% 증가하였다.

로봇 이용률은 2022년 1.40%에서 2023년 0.04%로 97.48% 감소하였으며, 상급종합병원, 종합병원, 병원급에서 모두 감소하였다<Table 4>. 특히, 전체 뇌졸중 청구건수에 대한 로봇 보행재활 이용률이 가장 높은 유형은 병원급이지만, 2022년 4.51%에서 2023년 0.12%로 97.24% 감소하였다. 2022년 대비 2023년 감소율이 가장 낮았던 유형은 종합병원으로, 2022년 0.24%, 2023년 0.01%로 97.07% 감소하였다.

로봇 환자 비율은 2022년 0.06%에서 2023년 0.13%로 132.65% 증가하였으며, 상급종합병원, 종합병원, 병원급에서 모두 증가하였다<Table 4>. 특히, 전체 뇌졸중 환자 중 로봇 보행재활 환자 비율이 가장 높은 유형은 병원급으로, 2022년 0.08%에서 2023년 0.20%로 156.74% 증가하였다. 반면, 2022년 대비 2023년 증가율이 가장 높았던 유형은 종합병원으로, 2022년 0.01%에서 2023년 0.04%로 177.40% 증가하였다.

4. 물리치료실 병상당 로봇 보행재활 이용 현황

물리치료실 병상당 로봇 환자 수는 2022년 0.01명에서 2023년 0.03명으로 증가하였다<Table 5>. 주요 의료기관 유형별로 살펴보면, 상급종합병원, 종합병원, 병원급에서 모두 증가하였으며, 증가율은 연도별 병상 수의 변화가 없어 전체 지표의 증가율과 동일하게 나타났다. 병상당 로봇 환자 수는 상급종합병원에서 두 해 모두 가장 높았으며, 병상당 로봇 환자 비율이 0.05명 미만인 다른 의료기관 유형과는 큰 차이를 보였다. 상급종합병원에서는 2022년 병상당 0.85명, 2023년 1.61명으로, 2022년에는 종합병원(0.043명)에 비해 약 20배, 병원급(0.037명)에 비해 약 23배 많은 수준이었으나 2023년에는 종합병원(0.10명)에 비해 약 16배, 병원급(0.08명)에 비해 약 21배 많아 2022년에 비해 2023년 격차가 다소 줄어든 것으로 나타났다.

물리치료실 병상당 로봇 실시횟수는 2022년 0.26회에서 2023년 0.70회로 증가하였으며, 모든 주요 의료기관 유형에서 증가하였다<Table 5>. 주요 의료기관 유형별로 살펴보면, 상급종합병원에서 두 해 모두 가장 많았으며, 2022년에는 9.10회로 종합병원(0.47회)에 비해 약 19배, 병원급(0.89회)에 비해 약 10배 많은 수준이었다. 2023년에는 18.09회로 증가하여 종합병원(1.49회)에 비해 약 12배, 병원급(2.47회)에 비해 약 7배 높은 수치를 기록하였다. 병상당 환자 비율과 마찬가지로 다른 의료기관 유형과의 격차가 다소 줄어들었다.

물리치료실 병상당 로봇 진료금액은 2022년 8천 580원에서 2023년 2만 1천 693원으로 증가하였으며, 모든 주요 의료기관 유형에서 증가하였다<Table 5>. 주요 의료기관 유형별로 살펴보면, 상급종합병원에서 두 해 모두 가장 높았으며, 2022년에는 29만 4천 847원으로 종합병원(1만 4천 630원)에 비해 약 20배, 병원급(2만 6천 521원)에 비해 약 11배 많은 수준이었다. 2023년에는 59만 3천 616원으로 증가하여 종합병원(4만 6천 814원)에 비해 약 13배, 병원급(7만 4천 937원)에 비해 약 8배 높은 수치를 기록하였다. 마찬가지로 다른 의료기관 유형과의 격차가 다소 줄어들었다.

Ⅳ. 고 찰

로봇 보행재활은 2022년부터 요양급여 청구 항목으로 포함되어 데이터가 구축되기 시작했으며, 따라서 시행 첫해인 2022년과 2023년 이용 현황 및 추세 분석이 필요하다. 따라서 본 연구의 목적은 국내 의료기관 유형에 따른 로봇 보행재활 이용 현황 및 추세를 파악하고, 이에 따른 경제적, 운영적 차이를 알아보는 것이었다. 분석 결과, 2022년에 비해 2023년 로봇 보행재활의 사용이 빠르게 퍼지고 있음을 알 수 있었으며, 병원급에서 가장 높은 활용도를, 종합병원에서 가장 높은 증가율을 보였다. 병상당 이용률은 상급종합병원에서 가장 높았다. 특히 2023년에는 의원급에서도 처음으로 로봇 보행재활이 이루어져 보건기관 등을 제외한 모든 의료기관 유형에서 이루어지고 있음을 알 수 있었다.

2022년 로봇 보행재활 환자는 평균 19회 실시했으며, 1회당 진료금액은 약 3만 4백원, 총 진료금액은 약 57만 8천 4백원이었다. 2023년에는 평균 실시횟수가 25.6회로 약 35% 증가한 반면, 1회당 진료금액은 약 3만 8백원으로 1.13% 소폭 증가하였다. 병원급은 상급종합병원과 종합병원에 비해 약 2~3배 더 많은 횟수를 실시했으나, 1회당 진료금액은 상급종합병원의 92.68% 수준으로 유사했다. 반면, 2023년 의원급의 1회당 진료금액은 약 2만 5천원으로, 상급종합병원의 76.22%에 해당하여 다른 유형에 비해 저렴했다.

뇌졸중 환자 중 로봇 보행재활을 받은 비율은 2022년 0.36%, 2023년 0.69%로 미미하지만, 뇌졸중 환자 증가율(3.42%)보다 로봇 환자 비율의 증가율(90.85%)이 훨씬 높았다. 상급종합병원과 종합병원에는 뇌졸중 환자가 많았음에도 로봇 보행재활 비율이 낮았는데, 이는 중증 환자 수용 특성 등의 요인이 작용했을 가능성이 있다. 반면, 병원급은 로봇 보행재활 비중과 증가율이 모두 높아 다른 의료기관에 비해 활발히 시행되고 있음을 알 수 있었다. 이러한 결과는 병원급의 역할 강화를 통해 로봇 보행재활의 활용성을 높이고, 다른 유형에서도 이를 활성화할 필요가 있음을 시사한다.

로봇 보행재활이 뇌졸중에 대한 요양급여비용총액에서 차지하는 비중은 여전히 미미하였으나, 로봇 환자 비율이 증가함에 따라 로봇 비용 비율 또한 증가하였고, 그 증가율은 2022년에 비해 2배 이상 높았다. 반면, 전체 뇌졸중 청구건수 중 로봇 보행재활의 비중은 2022년에 비해 2023년 약 97% 감소한 것으로 나타났다. 이는 로봇 보행재활보다 비용이 저렴한 다른 중재의 사용이 증가하였거나, 로봇 보행재활이 특정 환자에게 선택적으로 적용된 것으로 보인다. 로봇 보행재활을 더 많은 환자에게 효과적으로 제공하기 위해서는 접근성을 높이고 비용 부담을 완화할 수 있는 전략적 지원이 필요할 것으로 생각된다.

로봇 보행재활 환자 수, 실시 횟수 및 진료금액은 병원급에서 가장 높았지만, 병상 수와 비교했을 때 상급종합병원을 중심으로 활발히 이루어지고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 상급종합병원이 로봇 보행재활을 효과적으로 제공하기 위한 인프라를 갖추고 있을 뿐만 아니라, 중증 환자 및 집중 재활이 필요한 환자들에게 고도화된 재활 서비스를 제공하는 주요 기관으로서의 역할을 수행하고 있음을 의미한다.

의료기관 유형별로 살펴보면, 상급종합병원은 고도화된 인프라와 전문 인력을 바탕으로 중증 환자를 위한 집중적인 로봇 보행재활 치료를 수행하고 있는 것으로 보인다. 종합병원은 로봇 보행재활 이용 증가율이 가장 높아 지역사회 내에서 상급종합병원의 재활 수요를 분산할 수 있는 중요한 기관으로 기능하고 있다고 생각된다. 로봇 보행재활이 가장 활발히 이루어지고 있는 의료기관 유형은 병원급으로, 지역사회에서 로봇 보행재활에 대한 접근성을 높이는 데 기여하고 있다고 할 수 있다.

2023년 처음으로 로봇 보행재활 환자가 발생한 의원급에서는 시행횟수가 6회에 그쳤으며, 1회당 진료금액 또한 상대적으로 저렴하게 나타났다. 이는 의원급에서 로봇 보행재활이 매우 제한적으로 제공되고 있음을 의미하며, 의원급이 접근성 측면에서 가장 가까운 의료기관임을 고려할 때, 향후 인적·물적 지원뿐만 아니라 고비용 치료에 대한 지원 또한 필요할 것으로 생각된다.

한편, 보건기관에서는 로봇 보행재활이 이루어지지 않은 것으로 나타났다. 보건기관은 지역 주민들의 건강 유지·증진을 위한 서비스를 제공하며, 예방적 차원의 건강 관리와 일차 의료를 제공하는 기관이므로, 로봇과 같은 첨단 재활 치료에 대한 공급이 제한적이었던 것으로 보인다. 그러나 지역사회의 고령화와 만성 질환 증가에 따라, 보건기관에서도 다른 의료기관과의 협력을 통해 로봇 보행재활에 대한 접근성을 확대하는 방안을 고려할 필요가 있다.

이러한 결과는 의료기관 유형별로 로봇 보행재활의 역할이 상이함을 의미하며, 각 의료기관의 특성에 맞는 맞춤형 지원과 접근성 향상이 필요함을 시사한다.

본 연구의 제한점은 건강보험심사평가원에서 제공한 데이터를 기반으로 분석하였으나, 보행재활에 사용된 특정 로봇의 종류에 대한 데이터는 포함되지 않았다. 또한, 건강보험심사평가원의 통계자료에만 기반해 분석되어 실제 치료의 효과를 검증하는 데 한계가 있다는 점이다. 향후 입원 기간 감소 또는 총 진료금액 감소 등 로봇 보행재활의 효과를 검증할 수 있는 통계자료를 활용한 연구가 필요할 것으로 생각된다.

Ⅴ. 결 론

본 연구는 의료기관 유형별로 로봇 보행재활의 이용 현황과 추세를 분석하여 각 기관의 역할과 필요성을 파악하고자 하였다. 연구 결과, 로봇 보행재활은 2022년부터 2023년까지 크게 증가하였으며, 각 의료기관 유형에 따라 이용 비율과 증가율에서 차이가 나타났다. 상급종합병원은 중증 환자를 위한 집중적인 치료를 제공하는 핵심 기관으로서의 역할을 수행하고 있으며, 높은 증가율을 보인 종합병원은 상급종합병원의 수요를 분산할 수 있는 기능을 한다고 생각된다. 병원급은 전체 환자 수와 실시 횟수에서 가장 큰 비중을 차지하며 지역사회 접근성을 높이는 데 기여하고 있음을 확인하였다. 향후 로봇 보행재활의 효과적인 확대와 지속 가능성을 위해 각 기관의 특성에 맞춘 인프라 강화가 필요할 것으로 생각된다. 또한, 지역별 접근성 격차를 해소하기 위해 의원급 및 보건기관 등에서 로봇 보행재활 접근성을 높일 수 있는 전략적 연구도 필요할 것이다.

Acknowledgments

“본 저작물은 ‘건강보험심사평가원’에서 ‘2024년’ 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 ‘진료행위(검사/수술 등) 통계-요양기관 종별’자료, ‘시설 및 장비 현황-지역별 종별 특수진료실 현황’ 자료, 그리고 ‘질병 소분류(3단 상병) 통계-요양기관 종별’ 자료(건강보험심사평가원, HIRA빅데이터개방포털(opendata.hira.or.kr))를 이용하였음”

References

- 건강보험심사평가원. 건강보험요양급여비용. 2023;399.

- 권승철, 신원섭. 아급성기 뇌졸중 환자의 다리근력, 균형, 보행, 재활만족도에 대한 로봇 보조 기립경사대 훈련과 체중지지 트레드밀 훈련의 효과 비교. 대한물리의학회지. 2020;15(4):163-174.

- 김소영, 박치복, 김병근. 발달성 엉덩관절 이형성증으로 인한 엉덩관절 전치환술 후 로봇치료가 환자의 기능에 미치는 영향: 사례연구. 대한물리치료과학회지. 2023;30(1):1-9.

- 김지희. 아급성기 뇌졸중 환자에서의 로봇 보조 보행훈련 효과. 한국산학기술학회논문지 2016;17(7):459-466.

- 박소연. 뇌졸중 환자에게 적용한 로봇보행 재활훈련의 효과: 메타분석. 한국전문물리치료학회지. 2015;22(2):30-40.

- 송귀빈, 박은초. 과제지향적 상지 운동과 가상현실 훈련이 뇌졸중 환자의 상지 기능과 균형, 우울감에 미치는 영향 비교. 대한물리의학회지. 2016;11(1):115-125.

- 신지영, 유명순. 치료적 재활서비스 비용 증가 요인의 기여도 분해 분석. 보건사회연구 2022;42(1):106-124.

- 양대중, 이용선. 로봇-보조 팔 훈련이 뇌졸중 환자의 팔에 근활성도와 체중지지에 미치는 영향. 대한정형도수물리치료학회지. 2022;28(1):71-80.

- 통계청. 장래인구추계. 주요 연령계층별 인구 및 구성비. 2023.

-

Chen FY, Hou WH, Lee HH et al. Additional Rehabilitative Robot-Assisted Gait Training for Ambulation in Geriatric Individuals with Guillain-Barre Syndrome: A Case Report. Medicina (Kaunas). 2024;60(8):1209.

[https://doi.org/10.3390/medicina60081209]

-

Ham SC, Lim CG. The Effects of Robot-Assisted Gait Training with Visual Feedback on Gait, Balance and Balance Confidence in Chronic Stroke Patients. J Kor Phys Ther. 2016;28(2):71-76.

[https://doi.org/10.18857/jkpt.2016.28.2.71]

-

Hirayama T, Morioka H, Sugisawa T et al. A preliminary study on the effects of long-term robot suit exercise training on gait function and quality of life in patients with spinal and bulbar muscular atrophy. J Clin Neurosci. 2024;128:110778.

[https://doi.org/10.1016/j.jocn.2024.110778]

-

Kim SY, Kim BG. Effects of Robot Rehabilitation for Range of Motion and Balance in Ankle Sprain Patient: A Single Case Study. J Kor Phys Ther. 2023;35(1):8-12.

[https://doi.org/10.18857/jkpt.2023.35.1.8]

-

Kim YG, Park SH, Lee MM. The Effects of Robot-Assisted Gait Training on the Gait Pattern and Balance Ability of Patients with Chronic Stroke. Physical therapy rehabilitation science. 2023;12(4):372-381.

[https://doi.org/10.14474/ptrs.2023.12.4.372]

-

Shin YI, Yang SH, Kim JY. Clinical Feasibility of Wearable Robot Orthosis on Gait and Balance Ability for Stroke Rehabilitation: A Case Study. J Kor Phys Ther. 2015;27(2):124-127.

[https://doi.org/10.18857/jkpt.2015.27.2.124]