뒤넙다리근 단축: 허리통증의 잠재적인 요인

© 2024 by the Korean Physical Therapy Science

Abstract

Hamstring shortening promotes excessive posterior pelvic tilt and decreases lumbar lordosis. The Biering–Sorensen test help to distinguish patients with back pain and predict its occurrence. This test has been extensively studied, but the effect of hamstring shortening on low-back pain remains unknown. This study purpose to investigate the effects of hamstring shortening on muscle activity, duration of the erector spinae, and the medial and lateral hamstring muscles during the Biering–Sorensen test.

Randonmized controlled trial.

This study classified thirty healthy participants, based on active knee extension, into two groups: with hamstring shortening (with HS) and without hamstring shortening (without HS). Elector Spinae, Medial Hamstring, and Lateral Hamstring activities were measured using a wireless surface electromyogram. During Biering sorensen test muscle activity was measured in the ascending, holding, and descending phases, and muscle endurance was measured as the maintenance time in holding position.

All phases of the Biering–Sorensen test revealed significantly higher activity of the medial hamstring muscle and significantly lower muscle activity of the erector spinae in the group with hamstring shortening. (p>.05). Moreover, the Biering–Sorensen test revealed significantly shorter holding times in the group with hamstring shortening (p>.05).

The study results indicate hamstring shortening affected lower back muscle activity and muscular endurance. Therefore, should prevent low-back pain by increasing the length of hamstring muscles through sufficient stretching and exercise.

Keywords:

Back pain, Biering-Sorensen test, hamstring shorteningⅠ. 서 론

뒤넙다리근은 엉덩관절과 무릎관뒤넙다리근은 엉덩관절과 무릎관절을 지나는 가쪽의 넙다리두갈래근과 안쪽의 반힘줄근, 반막근의 3가지 근육군으로 구성된다 (Schoenfeld, 2010). 뒤넙다리근은 골반과 다리를 연결하는 근육이므로 엉덩관절 폄과 무릎 굽힘뿐만 아니라 척추를 움직이거나 코어의 안정화 역할을 한다 (Vidhi 등, 2014). 오랜 시간 앉아있거나 무릎을 굽히고 있는 자세는 뒤넙다리근의 단축을 유발할 수 있다 (Norkin와 Levangie, 1983). 뒤넙다리근의 단축은 골반의 과도한 뒤기울임 발생시키고 허리의 앞굽음을 감소시킨다 (Thakur 와 Rose, 2016). 이는 척추의 압력 분포와 그에 따른 척추장애의 생체역학적 변화로 이어진다 (da Silva Dias 등, 2008). 이러한 움직임 또는 자세의 비대칭은 허리의 보상적 움직임 패턴으로 이어지고 결과적으로 척추 연부조직에 대한 스트레스 증가와 부상 위험의 증가로 이어진다 (Esola 등, 1996; Van Dillen 등, 2007). 그러므로 뒤넙다리근의 단축은 척추의 전방 굽힘을 제한시켜 잠재적으로 요통을 발생시킬 가능성이 있다 (Alston 등, 1966; 최보람, 2022; 장재선 등, 2022).

허리통증은 인구의 50% 이상이 영향을 받으며 성인의 70% 이상은 적어도 한 번의 허리통증을 겪는 것으로 추정된다 (Kong 등, 2015). 허리통증은 같은 자세를 장기간 유지할 때 많이 발생하게 된다 (O’Sullivan, 2005). 특히 오랜시간 앉아서 일하는 사람은 척추에 큰 부담을 주어 허리통증을 유발할 수 있으며 이는 근육의 단축이나 근력 약화, 관절의 과운동성 또는 저운동성으로 이어질 수 있다 (Phillips 등, 1996; 황태연 등, 2022). 허리통증의 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았지만 요인에는 허리 폄근의 지구력 감소, 허리 폄근의 유연성 감소, 엉덩허리근의 길이, 뒤넙다리근의 유연성 등이 있다 (Hoy 등, 2010). 뒤넙다리근의 단축이 허리통증과 강한 연관성이 있다는 여러 연구가 있지만 (Sadler 등, 2017), 반대로 뒤넙다리근과 허리통증의 연관성이 부족하다는 연구도 있다 (Hori 등, 2021).

Biering-Sorensen 검사는 몸통 폄근의 등척성 지구력을 빠르고 간단하게 재현할 수 있는 평가도구이다 (Biering-Sørensen, 1984). 이는 건강한 개인과 허리통증 환자를 구별하고 가까운 미래에 허리통증 발생을 예측할 수 있다 (Demoulin 등, 2006). 이 검사는 몸통 폄의 지속시간을 측정하여 몸통 폄근의 등척성 지구력을 평가한다 (Biering-Sørensen, 1984). 이러한 지속 시간은 근육의 내부 피로뿐만 아니라 통증에 견디는 힘 등에 의해 영향을 받게 된다. 따라서 근육의 지구력이 약해지거나 피로가 발생하면 수축을 유지하는 시간이 짧아지게 된다 (Hansen, 1964; Jørgensen, 1997; Simmonds 등, 1998). Biering-Sorensen 검사는 광범위하게 연구되어 왔지만 뒤넙다리근에 미치는 영향에 대해서는 알려지지 않았다 (Verna 등, 2002).

이전 연구에서 Biering-Sorensen 검사를 허리통증이 있는 환자를 대상으로 적용하는 연구가 많았다. 그러나 뒤넙다리근의 단축이 Biering-Sorensen 검사의 지속 시간과 척추와 뒤넙다리근의 근활성도에 미치는 영향에 대한 연구가 부족하다고 생각하였다. 뒤넙다리근의 단축 시 단축이 없는 대상자에 비해 Biering-Sorensen 검사의 지속 시간이 짧고 척추의 근활성도가 낮아질 것으로 생각된다. 따라서 본 연구에서 뒤넙다리근 단축이 Biering-Sorensen 검사 시 지속 시간과 척추세움근과 뒤넙다리근의 근활성도에 미치는 영향에 대해 알아보고자 한다.

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구는 연구에 대한 자세한 설명을 듣고 자발적으로 참여에 동의한 30명의 20대 남녀로 구성되었다. 대상자의 선정 기준은 1) 20대, 2) 허리의 통증이 없는 자, 3) 지난 1년 내 허리의 정형외과적 및 신경학적 질환이 없는 자로 하였다. 제외 기준은 1) 지난 1년 동안 허리에 통증이 있는 자, 2) 허리의 정형외과적 수술 병력 있는 자, 3) 허리의 골절이 있는 자로 하였다. 이 연구는 신라대학교 연구윤리위원회(IRB)의 승인을 받았다(1041449-202402-HR-004).

2. 측정도구와 자료 수집과정

대상자는 연구에 대한 자세한 설명을 듣고 자발적으로 참여에 동의한 30명의 20대 남녀로 구성되었다. 대상자들은 뒤넙다리근의 길이에 따라 뒤넙다리근의 단축군(n=15)과 뒤넙다리근의 비단축군(n=15)으로 분류하였다. Biering-Sorensen 검사 동안 유지시간 및 척추세움근과 안, 가쪽 뒤넙다리근의 근활성도 차이를 알아보고자 하였다. Table.1은 대상자의 일반적인 특성을 요약한 것이다.

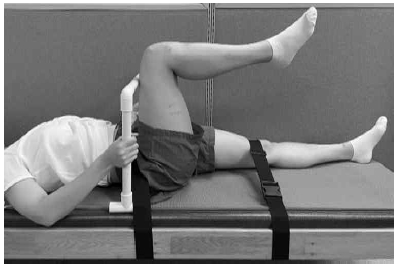

뒤넙다리근의 길이를 측정하기 위해 능동 폄 검사(Active Knee Extension)를 사용하였다. 무릎 각도는 각도계(Goniometer)로 측정하였으며 무릎 90° 굽힘에서 시작하여 완전 폄을 0°로 정의하였다. 뒤넙다리근의 단축의 기준은 60° 이상으로 분류하였다 (Erkula 등, 2002). 바로 누운 자세에서 허리의 힘을 이용하여 무릎을 펴지 않도록 골반의 앞기울임을 유지하도록 지시하였으며 좌, 우 기울임을 막기 위해 양쪽 ASIS(Anterior superior iliac spine)를 지나도록 스트랩으로 고정하고 측정하지 않는 다리의 무릎 위로 스트랩이 지나도록 고정하였다. 우세다리를 측정하였으며 우세다리의 기준은 공을 차는 다리로 지정하였다. 측정하는 다리는 무릎관절의 축을 표시하고 축과 넙다리뼈의 큰돌기, 가쪽 복사뼈까지 선으로 표시하였다. 엉덩관절의 각도를 90°로 유지하기 위해 PVC(Polyvinyl chloride) 막대로 이용해 폄 동안 넙다리네갈래근의 접촉을 유지하도록 지시하였다. 이때 발목의 각도는 중립상태를 유지하였다 (Fig.1). 시작 자세는 반동으로 무릎을 펴지 않도록 무릎관절을 90° 굽힘에서 3초 동안 천천히 폄하여 능동적으로 최대 끝범위까지 펴도록 지시하였다. 끝범위 도달 시 측정자는 축에 표시된 무릎관절 위에 각도계를 위치하고 고정팔을 넙다리뼈, 움직팔은 종아리뼈에 두어 각도를 측정하였다. 이때 대상자가 무릎을 펴고 있는 시간이 5초를 넘기지 않도록 하여 총 5회 측정하였으며 최대값과 최소값을 제외한 검사값을 평균으로 계산하였으며 (Erkula 등, 2002) 본 검사의 신뢰도는 ICC(2,1) = 0.87로 높은 신뢰도를 가졌다 (Hamid 등, 2013)

무선 표면근전도기기(4D-SES, RELIVE, Kor)를 사용하여 넙다리네갈래근과 뒤넙다리근의 활성도를 기록하였다. 근전도 자료 처리는 주파수 대역폭을 20~450Hz로 하였고, 표본 추출률은 2000Hz로 설정하였다. 전극 간 거리가 2cm인 일회용 양극전극(Ag/AgCl)을 대상자의 척추세움근(ES; Erector spinae)과 안쪽 뒤넙다리근(Medial hamstring; MH)과 가쪽 뒤넙다리근(Lateral hamstring; LH)에 부착하였다. 부착 시 피부 저항을 최소화시키기 위해 부착 부위에 일회용 면도기로 2~3회 문질러 체모 및 각질을 제거한 후 소독용 알코올 스왑을 이용하여 닦아냈다. 척추세움근의 전극은 L3에서 가쪽 2cm 지점에 부착하였으며 기준전극은 허리뼈 1번 가시돌기에 부착하였다. 가쪽 뒤넙다리근의 전극은 궁둥뼈 결절과 정강뼈 가쪽위관절융기의 50% 지점에 부착하였으며 안쪽 뒤넙다리근의 전극은 궁둥뼈 결절과 정강뼈 안쪽위관절융기의 50% 지점, 가쪽 뒤넙다리근 부착 부위와 수직으로 부착하였다 (Hermens 등, 2000). 뒤넙다리근의 기준전극은 종아리뼈 머리에 부착하였다. 모든 전극은 근섬유의 진행방향과 평행하도록 부착하였다. 대상자간 서로 다른 근활성도를 정규화하여 비교하기 위해 최대 수의적 수축(MVIC)를 평가하여 %MVIC로 표시하였다. 척추세움근은 테이블에 엎드린 자세로 위앞엉덩뼈가시를 테이블 끝에 위치하도록 하고 상체를 테이블 밖으로 오게 한 후 상체가 테이블과 평행하도록 유지하게 하여 수행되었으며 저항의 위치는 등뼈 중간 부위였다 (Danneels 등, 2001). 뒤넙다리근은 엎드린 자세에서 무릎을 60° 굽힘에서 시작하여 발뒤꿈치가 엉덩이로 가도록 수행되었으며 저항의 위치는 발목의 뒤쪽이다 (Foley 등, 2017). 대상자는 5초간 3회 반복하여 수행하였다 (De Ridder 등, 2013).

허리폄근의 지구력을 측정하기 위해 Biering-Sorensen 검사 시 유지시간을 측정하였다. 대상자는 엎드린 자세에서 위앞엉덩뼈가시를 테이블 끝에 위치하도록 하고 양 손을 목뒤 놓고 양쪽 팔꿈치를 옆으로 뻗도록 하였다. 대상자의 하지를 고정하기 위해 무릎관절과 발목관절을 스트랩으로 고정하였다. 검사 시작 시 전자각도계(dualer iq digital inclinometer, J-tech, USA)를 허리뼈 1,2번과 엉치뼈에 위치시켜 각도를 0°를 유지할 수 있도록 하였으며, 검사 동안 가능한 오래 수평을 유지할 수 있도록 구두로 지시 및 격려를 하였다. 검사 중 허리의 굽힘 각도가 10° 이상이 되면 검사를 중지하였다. 또한 검사자는 초시계를 사용하여 시간을 3회 반복 측정하였으며, 측정자 내 신뢰도는 r=.88로 매우 높았다 (Mercè 등, 2021). 20분간 휴식시간을 가진 후 Biering-Sorensen검사 시 척추세움근과 안, 가쪽 뒤넙다리근의 근활성도를 측정하였다. 검사동작은 몸통 폄 구간, 유지하는 구간, 몸통 굽힘 구간으로 구성하였다. 대상자는 3초 동안 몸통을 펴고, 3초 동안 몸통 폄을 유지한다. 마지막으로 3초 동안 몸통 굽힘을 실시하였다. 각 동작은 5회 반복 측정하였으며 그 중 최소값과 최대값을 제외한 3회 검사값의 평균을 사용하였다.

본 연구의 독립 변수는 뒤넙다리근의 단축이 있는 군과 뒤넙다리근의 단축이 없는 군이며 종속변수는 Biering-Sorensen 검사 시 유지시간과 척추세움근과 안, 가쪽 뒤넙다리근의 안, 가쪽 근활성도이다. 데이터는 SPSS 소프트웨어(Version 28.0 for Windows, Chicago, IL)를 사용하여 분석하였으며 정규성 검정은 shapiro-wilk 검정을 사용하여 확인하였다. 뒤넙다리근의 단축군과 비단축군이 Biering-Sorensen 검사 시 유지시간과 척추세움근과 안, 가쪽 뒤넙다리근의 근활성도의 차이를 알아보기 위해 독립표본 t-test를 이용하였다. 통계학적 유의수준은 0.05로 지정했다 (p<.05).

Ⅲ. 결 과

1. Biering-Sorensen 검사 시 근활성도

Biering-Sorensen 검사 중 모든 구간에서 뒤넙다리근의 단축이 없는 군에 비해 뒤넙다리근의 단축이 있는 군에서 안쪽 뒤넙다리근의 활성도가 유의하게 높았다 (p>0.05). 또한 모든 구간에서 뒤넙다리근의 단축이 없는 군에 비해 뒤넙다리근의 단축이 있는 군에서 척추세움근의 근활성도가 유의하게 낮았다 (p>0.05) (Table.2). 그룹 간 유의한 차이는 없었다.

Ⅳ. 논 의

이 연구의 주요 목적은 뒤넙다리근 단축이 Biering-Sorensen 검사 시 유지 시간과 척추세움근과 뒤넙다리근의 근활성도에 미치는 영향에 대해 알아보고자 하였다.

이전 연구에서 엉덩관절 폄 운동 시 뒤넙다리근의 단축이 있는 사람에게서 안쪽 뒤넙다리근과 큰볼기근의 근활성도가 더 높게 나타났다 (Emami 등, 2014). 많은 연구에서 엉덩관절 폄 운동 시 뒤넙다리근의 단축이 있는 군은 주로 안쪽 뒤넙다리근이 영향을 받으며 가쪽 뒤넙다리근의 차이는 없었다 (Emami 등, 2014; Hubley 등, 2006; Woodley 등, 2005). 여러 연구에서 가쪽 뒤넙다리근의 근활성도의 유의한 차이가 나지 않는 이유는 안쪽 뒤넙다리근의 부착부위가 엉덩뼈 결절인 것과 달리 가쪽 뒤넙다리근의 넙다리두갈래 짧은 갈래는 부착 부위가 넙다리뼈이므로 엉덩관절의 움직임에 영향을 주지 않는 것으로 보인다 (Garrett 등, 1989). 본 연구에서도 엉덩관절 폄 시 뒤넙다리근의 단축이 있는 군이 뒤넙다리근의 단축이 없는 군에 비해 뒤넙다리근의 단축이 있는 군에서 안쪽 뒤넙다리근의 근활성도가 유의하게 높았으며 가쪽 뒤넙다리근의 근활성도의 유의한 차이는 없었다.

본 연구의 결과 뒤넙다리근의 단축이 없는 군에 비해 뒤넙다리근의 단축이 있는 군에서 척추세움근의 근활성도가 유의하게 낮았다. 본 연구와 대조적으로 뒤넙다리근의 단축 시 척추의 안정성을 증가시키는 보상전략으로 척추세움근의 활동 증가가 보고되었으며 척추 근육의 피로도를 유발한다고 보고하였다 (Demoulin 등, 2006). 그러나 이전 연구에서 뒤넙다리근의 단축은 골반의 뒤기울임을 발생시키며 이는 허리에 가해지는 기계적 스트레스가 증가시키며 간접적으로 허리 근육과 인대의 긴장을 증가시키게 된다고 하였으며 (Neumann, 2016) Hammill 등의 연구에서 허리통증이 있는 대상자에게서 뒤넙다리근의 근활성도 증가는 허리 근육의 피로와 근육약화에 따른 적응성 메커니즘이라 하였다 (Hammill 등, 2008). 본 연구에서도 뒤넙다리근의 단축이 골반의 뒤기울임으로 인해 허리근육의 피로 또는 약화를 유발하여 뒤넙다리근의 단축이 있는 군에서 낮은 척추세움근 근활성도와 높은 뒤넙다리근의 근활성도가 나타난 것으로 생각된다.

본 연구의 결과 Biering-Sorensen 검사 시 뒤넙다리근의 단축이 없는 군에 비해 뒤넙다리근의 단축이 있는 군에서 유지 시간이 유의하게 짧았다. 이전 연구에서 짧은 유지시간은 허리통증을 예측성을 나타낼 수 있으며 뒤넙다리근의 단축이 12개월 동안 허리통증 발병의 위험 증가와 관련 있음을 발견하였다 (Sadler 등, 2017). Luoto 등의 연구에서 정상의 경우 104초 이상 유지할 수 있어야 하며 유지 시간이 58초 미만일 경우 정상에 비해 허리통증의 위험이 3배 이상 증가하는 것으로 나타났다 (Luoto 등, 1995). 또 다른 연구에서 뒤넙다리근은 해부학적으로 연결된 엉덩관절 및 허리와 협력하여 움직이므로 뒤넙다리근의 단축은 상대적으로 과도한 허리의 움직임을 증가시켜 허리통증을 유발할 수 있다고 하였다 (McGregor 등, 2002). 본 연구의 결과에서 뒤넙다리근의 단축 군에서 Biering-Sorensen 검사 시 유지시간이 짧게 나타난 것은 뒤넙다리근의 단축이 척추의 근피로를 유발하고 근지구력을 감소시켜 허리통증의 예측인자가 될 수 있다고 생각된다.

본 연구의 몇 가지 제한점이 있다. 첫째, 성별을 나누지 않았으므로 성별에 따른 뒤넙다리근 길이가 Biering-Sorensen 검사 시 척추세움근과 뒤넙다리근에 미치는 영향을 구별할 수 없었다. 둘째, 통증이 없는 대상자로 연구하였으므로 통증이 있는 대상자에 미치는 영향을 알아볼 필요가 있다. 셋째, 휴식시간이 있었음에도 불구하고 Biering-Sorensen 검사의 유지시간과 척추세움근과 뒤넙다리근의 근활성도를 같은 날 측정함으로써 근육의 피로도가 근활성도 영향을 미쳤을 수 있다. 따라서 앞으로의 연구에서 이러한 부분을 보완하여 추가적인 연구가 필요할 것이다.

Ⅴ. 결 론

본 연구 결과 뒤넙다리근의 단축이 없는 군에 비해 뒤넙다리근의 단축이 있는 군에서 Biering-Sorensen 검사 시 모든 구간에서 안쪽 뒤넙다리근의 근활성도가 높게 나타났으며 척추세움근의 근활성도가 낮게 나타났다. 또한 Biering-Sorensen 검사 시 유지시간이 유의하게 짧았다. 이는 뒤넙다리근의 단축이 정상적인 허리 골반 리듬의 변경으로 인해 척추의 불안정성을 증가시킬 수 있으며 결과적으로 허리의 근피로를 증가시키고 근지구력을 감소시켜 허리통증의 원인이 될 수 있을 것이라 생각한다. 따라서 뒤넙다리근의 단축의 유무를 확인하여 충분한 스트레칭 및 운동을 통해 뒤넙다리근의 길이를 늘려주는 것이 엉덩관절의 가동범위를 증가시키고 허리의 스트레스를 감소시켜 허리통증을 예방할 수 있을 것으로 생각된다.

References

- 장재선, 김용남. 도수 교정과 안정화 운동 복합적용이 만성 허리통증 환자의 통증과 척추 만곡도에 미치는 영향. 대한물리치료과학회지. 2022;29(2):38-47.

- 최보람. 런지 운동 시 뒤넙다리근의 단축이 넙다리 근육 활성도에 미치는 영향. 대한물리치료과학회지. 2022;29(3):21-28.

- 황태연, 박재철. 초박형 미세전류패치 적용이 만성 허리통증 환자의 통증과 허리 가동성에 미치는 영향. 대한물리치료과학회지. 2022;29(4):86-95.

-

Alston W, Carlson KE, Feldman DJ, Grimm Z, Gerontinos E: A quantitative study of muscle factors in the chronic low back syndrome. J Am Geriatr Soc, 1966;(14):1041-1047.

[https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1966.tb02885.x]

-

Biering-Sørensen F: Physical measurements as risk indicators for low-back trouble over a one-year period. Spine, 1984;(9):106-119.

[https://doi.org/10.1097/00007632-198403000-00002]

-

da Silva Dias R, Gómez-Conesa A: Shortened hamstring syndrome. FISIOTERAPIA-BARCELONA-, 2008;(30):186-193.

[https://doi.org/10.1016/j.ft.2008.07.004]

-

Danneels LA, Vanderstraeten GG, Cambier DC, Witvrouw EE, Stevens VK, De Cuyper HJ: A functional subdivision of hip, abdominal, and back muscles during asymmetric lifting. Spine, 2001;(26):114-E121.

[https://doi.org/10.1097/00007632-200103150-00003]

-

De Ridder E, Van Oosterwijck JO, Vleeming A, Vanderstraeten GG, Danneels LA: Posterior muscle chain activity during various extension exercises: an observational study. BMC musculoskeletal disorders, 2013;(14):1-11.

[https://doi.org/10.1186/1471-2474-14-204]

-

Demoulin C, Vanderthommen M, Duysens C, Crielaard J: Spinal muscle evaluation using the Sorensen test: a critical appraisal of the literature. Joint Bone Spine, 2006;(73):43-50.

[https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2004.08.002]

- Emami M, Arab AM, Ghamkhar L: The activity pattern of the lumbo‐pelvic muscles during prone hip extension in athletes with and without hamstring strain injury. International journal of sports physical therapy, 2014;(9): 312.

-

Erkula G, Demirkan F, Alper Kılıç B, Kıter E: Hamstring shortening in healthy adults. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 2002;(16):7-81.

[https://doi.org/10.3233/BMR-2002-162-305]

-

Esola MA, McClure PW, Fitzgerald GK, Siegler S: Analysis of lumbar spine and hip motion during forward bending in subjects with and without a history of low back pain. Spine, 1996;(21):71-78.

[https://doi.org/10.1097/00007632-199601010-00017]

- Foley RC, Bulbrook BD, Button DC, Holmes MW: Effects of a band loop on lower extremity muscle activity and kinematics during the barbell squat. International journal of sports physical therapy, 2017;(12):550.

-

Garrett Jr WE, Rich FR, Nikolaou PK, Vogler 3rd JB: Computed tomography of hamstring muscle strains. Med Sci Sports Exerc, 1989;(21):506-514.

[https://doi.org/10.1249/00005768-198910000-00004]

-

Hamid, M.S.A., Ali, M.R.M. & Yusof, A. (2013). Interrater and intrarater reliability of the active knee extension (AKE) test among healthy adults. Journal of physical therapy science, 25(8),957–961.

[https://doi.org/10.1589/jpts.25.957]

-

Hammill RR, Beazell JR, Hart JM: Neuromuscular consequences of low back pain and core dysfunction. Clin Sports Med, 2008;(27):449-462.

[https://doi.org/10.1016/j.csm.2008.02.005]

-

Hansen JW: Postoperative Management in Lumbar Disc Protrusions: I Indications, Method and Results, II Follow-up on a Trained and an Untrained Group of Patients. Acta Orthop Scand, 1964;(35):3-47.

[https://doi.org/10.3109/ort.1964.35.suppl-71.01]

-

Hermens HJ, Freriks B, Disselhorst-Klug C, Rau G. Development of recommendations for SEMG sensors and sensor placement procedures. J Electromyogr Kinesiol. 2000;(10):361-374.

[https://doi.org/10.1016/S1050-6411(00)00027-4]

-

Hori M, Hasegawa H, Takasaki H: Comparisons of hamstring flexibility between individuals with and without low back pain: systematic review with meta-analysis. Physiotherapy theory and practice, 2021;(37):559-582.

[https://doi.org/10.1080/09593985.2019.1639868]

-

Hoy D, Brooks P, Blyth F, Buchbinder R: The epidemiology of low back pain. Best practice & research Clinical rheumatology, 2010;(24):769-781.

[https://doi.org/10.1016/j.berh.2010.10.002]

-

Hubley-Kozey CL, Deluzio KJ, Landry SC, McNutt JS, Stanish WD: Neuromuscular alterations during walking in persons with moderate knee osteoarthritis. Journal of Electromyography and Kinesiology, 2006;(16):365-378.

[https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2005.07.014]

- Jørgensen K: Human trunk extensor muscles physiology and ergonomics. Acta Physiologica Scandinavica.Supplementum, 1997;(637):1-58.

-

Kong Y, Jang G, Park S: The effects of prone bridge exercise on the Oswestry disability index and proprioception of patients with chronic low back pain. Journal of physical therapy science, 2015;(27):2749-2752.

[https://doi.org/10.1589/jpts.27.2749]

-

Luoto S, Heliövaara M, Hurri H, Alaranta H: Static back endurance and the risk of low-back pain. Clin Biomech, 1995;(10):323-324.

[https://doi.org/10.1016/0268-0033(95)00002-3]

-

McGregor AH, Anderton L, Gedroyc W: The trunk muscles of elite oarsmen. Br J Sports Med, 2002;(36):214-216.

[https://doi.org/10.1136/bjsm.36.3.214]

- Neumann DA: Kinesiology of the musculoskeletal system-e-book: foundations for rehabilitation: Elsevier Health Sciences, 2016.

- Norkin CC, Levangie PK: Joint structure & function: a comprehensive analysis: FA Davis Company, 1983.

-

O’Sullivan P: Diagnosis and classification of chronic low back pain disorders: maladaptive movement and motor control impairments as underlying mechanism. Man Ther, 2005;(10):242-255.

[https://doi.org/10.1016/j.math.2005.07.001]

-

Phillips JA, Forrester B, Brown KC: Low back pain: prevention and management. AAOHN J, 1996, 44: 40-51.

[https://doi.org/10.1177/216507999604400110]

-

Sadler SG, Spink MJ, Ho A, De Jonge XJ, Chuter VH: Restriction in lateral bending range of motion, lumbar lordosis, and hamstring flexibility predicts the development of low back pain: a systematic review of prospective cohort studies. BMC musculoskeletal disorders, 2017;(18):1-15.

[https://doi.org/10.1186/s12891-017-1534-0]

-

Schoenfeld BJ: Squatting kinematics and kinetics and their application to exercise performance. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2010;(24):3497-3506.

[https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181bac2d7]

-

Simmonds MJ, Olson SL, Jones S, et al.: Psychometric characteristics and clinical usefulness of physical performance tests in patients with low back pain. Spine, 1998;(23):2412-2421.

[https://doi.org/10.1097/00007632-199811150-00011]

-

Thakur D, Rose S: A study to find out the correlation between the right and left hamstring length in both genders to determine the prevalence of hamstring tightness among college students. Journal of Health and Allied Sciences NU, 2016;(6):46-52.

[https://doi.org/10.1055/s-0040-1708675]

-

Van Dillen LR, Gombatto SP, Collins DR, Engsberg JR, Sahrmann SA: Symmetry of timing of hip and lumbopelvic rotation motion in 2 different subgroups of people with low back pain. Arch Phys Med Rehabil, 2007;(88):351-360.

[https://doi.org/10.1016/j.apmr.2006.12.021]

-

Verna JL, Mayer JM, Mooney V, Pierra EA, Robertson VL, Graves JE: Back extension endurance and strength: the effect of variable-angle roman chair exercise training. Spine, 2002;(27):1772-1777.

[https://doi.org/10.1097/00007632-200208150-00016]

-

Vidhi S, Anuprita T, Asmita K, Twinkle D, Unnati P, Sujata Y: Comparison of PNF technique with NDS technique for hamstrings tightness in asymptomatic subjects. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy, 2014;(8):158.

[https://doi.org/10.5958/0973-5674.2014.00375.X]

-

Woodley SJ, Mercer SR: Hamstring muscles: architecture and innervation. Cells Tissues Organs (Print), 2005;(179):125-141.

[https://doi.org/10.1159/000085004]